顕微鏡を覗く眼を休めるため、職場の個人書架から本を取り出して読んでいたとき、ひとつの文が目にとまった。

攻道州,守備沈至緒戰歿,其女再戰,奪父屍還,城獲全。

『明史』張献忠傳

張献忠の軍が道州を攻めたとき、守備(官名)の沈至緒が戦死したが、その娘が再び戦いを挑んで父のなきがらを奪い返し、道州城は落城を免れた、というのである。

この勇敢な女性はなんという人なのだろう、この後どうなったのだろう、と私は急いで紙を繰ったが、明史はついになにも教えてくれなかった。

いそぎ他の史料を閲するに、彼女の名は沈雲英というらしい。私はすこし彼女について調べる機会があったので、その顛末をここに記しておこうと思う。

――彼女は本当に張献忠の軍と戦ったのだろうか?

前史

明の十七代、崇禎帝は即位するや魏忠賢一党を処分し政治を建てなおそうとしたが、頽勢を引き戻すことはできなかった。おりから遼東の女真族が後金国を建て北方を圧迫し、明はその防衛に苦しんだ。国内では飢饉が頻発し、駅伝削減による失業者が叛乱軍となって国家は大いに乱れた。この叛乱の中から台頭したのが李自成や張献忠である。やがて李自成により北京は陥落し、崇禎帝は煤山に縊れ死んだ。ここに明は滅亡した――のだが、すこし時間を戻そうか。

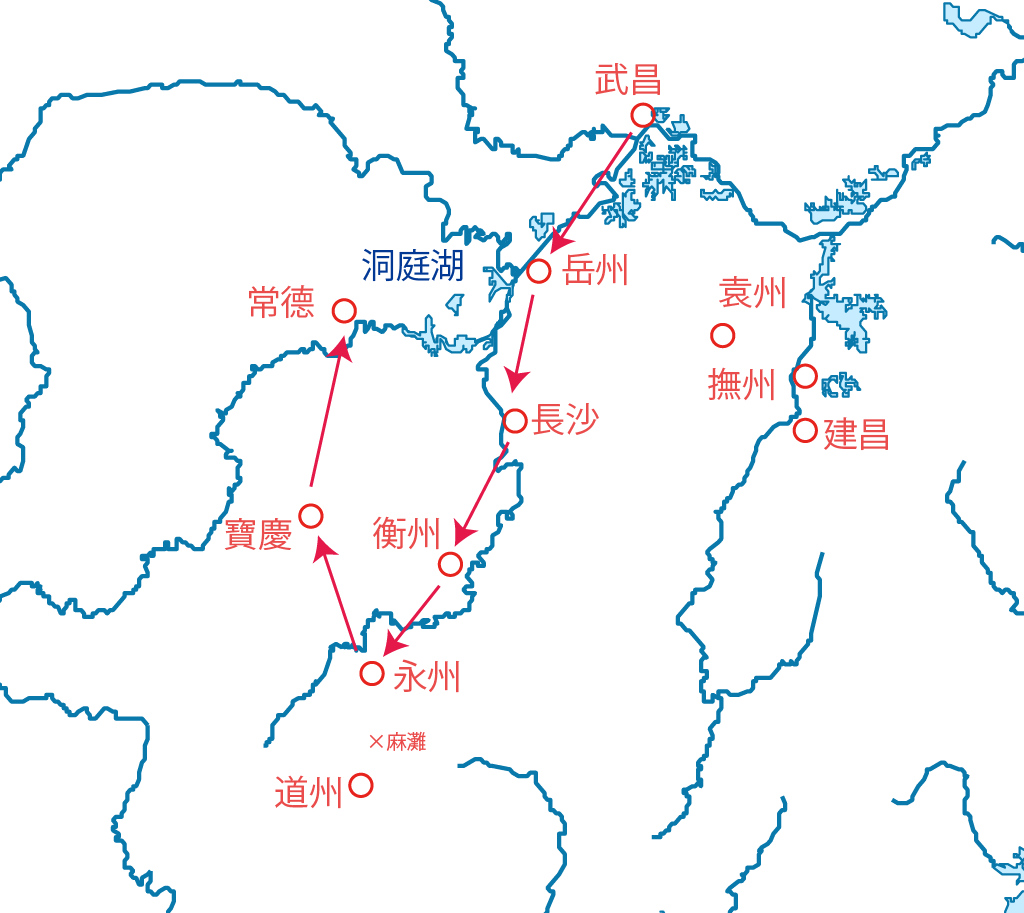

『明史』張献忠傳によれば、崇禎十六年(1643)五月、張献忠は武昌を攻略した、とある。後世大量殺戮者として名を残す張献忠だが、この頃の彼にはまだ世を変革しようという大きな志があった。彼は武昌を天授府と改称し、尚書や都督などの官を任命し、科挙を行って知識人を登用した。捕えた楚王は長江に沈めて殺したものの、王宮に蓄えられていた金銀を張献忠は惜しげもなく放出し、飢えた民衆を救済した。彼は王位を僭称し、武昌を本拠地に自立する動きを見せた。

一方で彼の動きを快く思わない者もいた。当時襄陽にいた李自成である。

李自成からの「 老回回(馬守応)は既に俺に降伏した。曹操(羅汝才)の野郎は俺が誅殺した。じきにお前にもその時がめぐってくるだろう (老回回已降,曹操輩誅死,行及汝矣)」という書状を見た張献忠は恐れおののいた。老回回も曹操も、張献忠と同じく明朝に叛旗を翻した者たちである。彼等の間に仲間意識などというものはカケラも無かっただろうが、今ここで李自成に逆らうことは、純粋に身の破滅を意味した。そして、張献忠は、大志を託した武昌を捨て、全軍で南方への逃避行を始めたのである。

まず標的となったのが岳州だった。

彼は岳州を攻め落とすと、洞庭湖を渡って西に出ようとした。「不吉」の占いを見てもなお押し渡ろうとしたが、急に強風が吹き、彼の行く手を阻んだ。苛立った張献忠は、船に女を押しこめると船ごと焼き殺し、その鬱憤を晴らした。そうして洞庭湖を渡るのを諦めた彼は長沙に向かい、これを陥落させた。ついで衡州、永州を抜き、寶慶、常徳を屠ったのである。そこで宿敵・楊嗣昌の墓を暴き、その屍に斬りつけ、流れる血を張献忠は冥い眼で眺めた。

――沈雲英のいる道州に張献忠の軍が迫ったのは、そのすぐ後のことである。

なお、道州攻略が沈雲英の活躍により失敗に帰した後、張献忠の軍は江西に向かい、袁州、撫州、建昌を侵している。この軍が当時根拠地にしていた長沙からの別働隊か、常德に達した先鋒が東行したのかは分からない。広東攻撃後、張献忠の主力はすぐに長江に沿って蜀に向かっており、おそらく前者かと思われる。いずれにせよ、道州に向かったのは張献忠の主力ではなく、永州を占領していた部隊の分遣隊程度だったのだろう。ただし、一部の野史では常徳の南西、辰州を攻めたが土兵に阻まれたため道州に向かった、と書かれている。とすれば、来た道を長沙に引き返すついでに主力で以て襲った可能性は残る。

毛奇齡「列女沈雲英傳」

彼女の傳はいくつかあるが、毛奇齡および蔡大敬のものが最も価値がある。ただ蔡大敬の傳は時系列がやや前後しているので、本稿では毛奇齡の傳に沿って彼女の事蹟を紹介し、他の史料で肉づけする方法を採る。なお年を記すとき「崇禎十六年(1643年)」といった記法を用いることがあるが、崇禎十六年と西暦1643年は正確にはイコールではない。また年齢は全て数え年である。

では、はじめよう

幼少時の沈雲英

沈雲英者,長巷里沈氏女也。父至緒,中崇正四年武科進士。雲英生時,隨父出入京,騎馬能射。九歲見《論語》,有省,請授學。期年,徧誦四子書及《孝經》《女誡》,唐詩宋詞畧涉目卽記憶不忘。于是向塾師請受一經,兼請受其難者,乃受《春秋胡氏傳》。明令甲,《春秋》取士以《胡氏傳》爲題,襍而無理,曰:「傳題 。」「傳題」雖彊記,朝夕研辨,十鮮不失五,以故學者多難之。雲英一指授,無不通曉,雖老師宿儒無過者。

沈雲英の父、沈至緒は今の浙江省にあたる蕭山縣長巷の出身である。字は鎭乾。号は湘浦。生年不明。沈炳文*の長子。

* 字は樂山。正德八年八月十一日(1520年8月23日)~萬歴二十二年二月五日(1594年3月26日)

蕭山沈氏は良い家柄であったが、宗族が大きくなると貧富の差が生まれるのが普通であり、沈至緒の系統(二房養素公系)は非常に貧しかったとされる。至緒は墓荒らしなど盗人紛いのことをしてなんとか食いつないでいたが、やがて家を捨てて燕趙(今の河北省)に旅に出た、と蔡大敬は書いている。そこで多少名が売れて幾ばくかの蓄えができたので豐潤縣(今の河北省唐山市)に居をかまえ、やがて黃氏との間に娘の沈雲英が産まれた。

武科挙とは軍人向けの選抜試験である。軍人の採用試験であるから筆記だけでなく騎射・馬術の試験も科される。ただ、ひとつ注意しなければならないのは、この時代の中国は圧倒的な文官優位である。同じ「科挙」と名前がついていても科挙(文科挙)とは難易度もそれによって得られる社会的地位もまったく隔絶している。武科挙に合格してなれるのはせいぜい下級将校どまりであり、それですら試験合格でその地位に就いた者よりも現場叩き上げの方が尊重されたという。

明代の科挙において「五経」は選択科目だった。つまり、詩経、書経、禮記、易経、春秋のなかからひとつ選んで答案を書けばよいのである。となると、範囲が広く難解な春秋や禮記は忌避され、詩経のように必須科目の四書と被るものの選択者が多くなるのは必然であった。雲英は女であるから科挙は受けられないので、彼女自身の好みで選んだのだろう。

父・沈至緒の戦死

崇正十六年,隨父任道州守備。流賊寇道州。父出戰,已敗賊于麻灘驛,斬其渠陳前,賊懼,將徒去。會大雨,左體被創,靴䩓壅流血,足僵墜鐙,爲援賊所殺,掠其屍去。

戦闘経過と戦死の状況については、蔡大敬もほぼ同じことを書いている。流賊が県境を侵したとき、先鋒として戦い、何度か撃退することに成功した。しかし、ある時負傷し、靴の中が血塗れになった。煩わしさから靴を脱ごうとした時、賊兵に槍で足を突かれ、倒れたところを寄ってたかって殺された、とされる。味方の兵は沈至緒の戦死に動揺し、彼の亡骸を持ち帰ろうとする者もなく、死体は賊軍の軍営に取り残されてしまったのであった。

明末の武官の階位について簡単に補足しておこう。武官の階位は、上から總兵官(總兵)、副總兵(副總)、参將、游撃將軍(游撃)、守備、把總の順である。「守備」は城市の守備隊長といったところで、近現代の軍制にたとえるなら概ね中隊長(大尉)に相当する。のちに沈雲英が任じられた「游撃將軍」はそのひとつ上で少佐に相当し、率いる兵は当時で千から三千ほどである。「將軍」の語感から一軍を率いる立場と思うかもしれないが、それは正しくない。「游撃將軍」は唐代だと従五品下だが、明代のこれら武官職に品階は与えられない(無品)。

地図についてすこし補足。上図は清代における永州府の地図で、当時道州は永州府に属していた。明のころは、北の祁陽・零陵・東安縣が永州に属し、南の新田・寧遠・江華・永明縣が道州の管轄下である。

沈雲英の戦い

雲英年二十,自帥十騎,束髮被革,直趨賊砦,乘賊未集伍,連殺賊三十餘級,負父屍而還。賊大駴,將復之。值惠、桂、吉三王竄永州,賊將追三王,而以比叵測,未易復頓,舎之去。時湖撫王聚奎睹其事,奏請降勅,贈至緒昭武將軍,祠之麻灘驛,蔭一子入監。以雲英為游擊將軍,使仍領父衆。

「蔭一子入監」について。これは「廕監」と呼ばれるもので、先祖や親が偉大な功績を挙げたり殉職した場合、その子を国士監(太學)に入れる、という恩典である。国士監に入るためには科挙の前段階の試験である童試、すなわち縣試、府試、院試を突破し、さらに選抜される必要がある。三つの試験の倍率を考えると、入学を許されるのは數万人に一人である(地方や年代によって大きく変わる)。そして監生になることができれば、科挙に最終合格できなくても下級官僚になることができた。ちなみに科挙に最終合格するには、明代ならあと郷試と会試と殿試に合格しなければならない。前二者はそれぞれ50~100倍くらいの競争率である。殿試は全員合格だが成績が重要で、出世できるかはここでほぼ決まってしまう。ドンケツだったりするとまあよくて田舎縣令のドサ回りである。

なお、監生になることができるのは男だけであるから、沈至緒には雲英以外にも男の子供がいたということになる。家系図および「蔭襲」(巻三十一)を見ると夫人の黃氏との間に沈雲英のほか沈薌林という息子がいたことがわかる。雲英は彼のことを弟と呼んでいる。

せっかくだから彼女の活躍については夏之蓉「沈雲英傳」も併せて読んでみよう。

雲英者,沈將軍至緒女也。將軍守備道州,張獻忠破武昌,過洞庭而西,勢張甚。未幾,攻圍道州,將軍出戰木壘,歿於軍。雲英年十七,告州人曰:「賊雖累勝,然皆烏合,不足畏!吾女子,義不忍與賊俱生。吾為父死,諸公為鄉里死,即道州可完;孰與乞命狂賊之手,坐視妻若子為虜乎?」衆壯其意,皆曰:「諾」。 城門開,雲英甲而馳,一城人奮梃隨之,直前擊賊。賊駭亂,出不意,皆自相蹂藉以奔;遂解道州圍。獲父屍,城中人皆縞素助雲英成喪。時賊所過城,率不戰下,而以死全道州城者,雲英父子也。郡守上功,詔贈至緒副總兵,加雲英游擊將軍,坐父署,守道州。雲英,會稽人。距今百餘年;道州人祠祀麻灘,四時不絕。

沈至緒が祀られたのは麻灘とも木壘ともされる。彼が戦死した後も、しばしば彼が勇ましく戦う幻影が目撃されたという。清代の百科事典である『欽定古今圖書集成』なんかを見ると、道州城の南にある城惶廟にも彼の祠があったそうだが、当時既に木壘だけになっていたらしい。

その後の沈雲英

會其夫賈萬策爲故閣部督師標大剿營都司,守荊州南門,流賊陷荊州,萬策被殺。雲英號呼曰:「吾命絕矣。」因哭辭詔命,扶父樞回籍。大兵渡西陵,雲英赴水死,母王氏力救之,免。貧無食,開塾于家祠之左,訓其族中兒,族中諸生有習《胡氏傳》者,悉師之。順治十七年,白洋觀潮歸,歎曰:「吾不能久居此矣。」散遣塾中兒,沐浴臥而卒。

道州での戦いの後、彼女は賈萬策と結婚した。 賈萬策は蜀の出身で雲陽縣の人。楊嗣昌が荊州に進駐したとき、その徴募に応じて都司(游撃と守備の間くらいの武官職)を授けられた。

賈萬策との結婚の経緯についてはふたつ説がある。賈萬策が蜀の戦乱を避けて湖南に来ていたところを沈至緒にその才能と勇気を見こまれ、娘の雲英と婚約した、と蔡大敬は書いている。一方で雲英自身は、父の跡を継いで軍務に就いていたとき賈萬策と出会い求婚されたのだとする。この時代の通念として「親が決めた相手と結婚した」とする方が通りが良いが、実情は後者なのだろう。

結婚後しばらくして、賈萬策は荊州の南門を巡る戦いで戦死した。雲英は父と夫の相次ぐ死に打ちのめされ、婦女の柔腸が出て継戦の心を折られてしまい、父の柩とともに故郷に帰った。

明の滅亡後は、世俗との関わりを断ち、故郷で一族の子に教えながら過ごした。文字や書だけでなく、経学・史学にまでその教授は及んだ。教え方が優れていたのであろう。彼女から春秋胡氏伝を授けられた沈兆陽は後に著名な文士となった。沈雲英の傳、墓誌銘を書いた毛奇齢は沈兆陽と知り合いであったという。その毛奇齡の墓誌銘によれば、彼女は蕭山縣の龕山(今の浙江省杭州市蕭山區坎山鎮のあたり)に葬られたとされる。

語釈をすこし。「西陵」とは蕭山縣西興の古名。毛奇齡には「西陵渡即事其二」といった詩がある。「白洋」は蕭山縣にある浦陽江の支流のひとつ。ここから海に注ぐ。「開塾于家祠之左」について。『周禮』に「左祖右社」とあり、祖は祖廟、社は社稷であるから、祖廟は左に置くのが原則である。學校と並べるときも、家祠(祖廟)を左に、學校を右に置くことが多く(左廟右學)、明清ともにこれが基本である。雲英は逆に「左學右廟」だが、春秋戦国時代は右を上位としているし、孔子廟なんかもこの方式である。もしくは『禮記』の「道路男子由右女子由左(道では男が右、女が左を行く)」の方だろうか。

夏之蓉曰く

せっかくだから夏之蓉の傳も最後まで訳そうか。

論曰:「明季二賊豎四訌, 遂移神器。時士大夫脅息兵刃下,能不喪其丈夫者,鮮矣!秦良玉、沈雲英之流,解簪珥一奮,賊氣為奪,忠勇之伸,乃激於女子,事何奇也!豈亂世陰陽之道,不得其情; 抑義在天下,不可奪志者,雖匹婦猶然歟!雲英事不載《明史》,余故傳之云。」

「簪珥」は女性が髪や耳につける装身具。「不可奪志者,雖匹婦猶然歟!」は『論語』子罕篇「匹夫不可奪志也」を踏まえる。

沈雲英の実像

さて、毛奇齡と蔡大敬の傳を参照しつつ、さらに彼女の実像に迫ってみよう。

雲英身長七尺,面黑無姿容,平居恂恂,下帷讀書,非有雄略,弓馬亦非所長。

蔡大敬《女雲英傳》

七尺は、明の裁衣尺を用いると2.38メートルであるが、ありえない。「七尺」は人より逞しい体躯の男を表わす際によく用いられる字句であり(漢代ならば1.7メートル弱)、成人男性よりも背丈が高かった、程度に捉えておけば良いだろう。百貫デブと言っても本当に300 kgも無いのと同じである。

「下帷讀書」は『史記』董仲舒傳の故事から。客を謝絶し、心ゆくまま読書や著述を楽しむさまをあらわす。彼女が讀書好きであったことはどの史料も一致して記述しているところである。

弱體僅足以勝衣,薄力較難于舉臼。然而女紅則蜘蛛孫其巧,貌素而芙蓉失其色。

毛奇齡《故明特授游撃將軍道州守備列女沈氏雲英墓誌銘》

裁縫が巧みだったことは、帰郷した後、私塾を開くまでのあいだ裁縫で生計を立てていたと蔡大敬も書いているので、おそらく事実なのだろう。もっとも、この時代の女性の仕事というものは限られているから、上手下手によらず糊口を凌ぐためにはやむを得なかったのかもしれない。あまり過大に評価する必要はない。

容貌については、蔡大敬と毛奇齡で評価が異なっている。私は蔡大敬の記述が実態に近いのではないか、と思う。毛奇齡のものは墓誌銘であり、墓誌銘というものは、遺族親族から金を貰って書くこともあり、ひたすら故人を褒め称えるものだからである。故人がどんな人間であっても、良いところを何倍にも膨らませて書くのである。結婚式の祝辞の「○○君は非常に優秀でぜひ大学に残って貰いたかったのですが(どうしようもないアホで卒業試験をお情けで通してやったのですが)」と同じ。女性ならば誰でも花も恥じらう美女になるのが普通である。別に美人でも何の問題も無いが、墓誌銘とは本来そういうものである。割り引いて読まないといけない。

武藝についてはどうだろうか。これも蔡大敬と毛奇齡で評価が異なっている。

彼女が突撃したとき、続いた者は十人程度だったが、その手勢で賊三十人ほどを討ち取っている。これは正直なところ評価に困る数である。「まったく心得が無ければ、いかに不意を突いたとてこう上手く行かないだろう」とは言えるだろう。ただ武術の達人とまで言えるかはわからない。彼女が子供たちに教えていたのはあくまで書物であって、武藝を教えたという記録は見あたらない。もし心得が多少なりともあるのなら、乱世であり、道州での実績もあるのだから、子供に稽古をつけるくらいのことはしてもよさそうである。私は、武藝の知識はあったかもしれないが、実際の心得はまあそこそこといったところだったのだろうと思う。もちろん「父と夫と弟の死から武術を捨てたのだ」という解釈もできるが。

なお、毛奇齡の書くか弱い女性像を真に受ける必要はない。彼は当時の感覚で「女性らしい女性だった」と強調するためにこう書いているのである。また、力が弱いことを言うのに「臼を持ち上げられなかった」というたとえはおかしいのではないか、と思われるかもしれない。これは『後漢書』逸民列傳に、梁鴻の妻、孟光は力持ちで石臼を持ち上げることができた、とあるので、そこからの連想なのだろう。なお、孟光は賢明な女性なのだが、「デブでブスで色黒だった(狀肥醜而黑)」とさんざんな書かれようである。他人の容貌についてこういうことを書いて恥じないのは時代ですな。

さて。まとめると、ノッポ褐色メガネでキレると怖い文学少女といったところだろうか。ここまで書いてきて私は巾幗鬚眉というより児女英雄という印象を受けた。

だいたいのところはわかった。でも、もうちっとだけ続くんじゃ。

沈雲英は本当に張献忠の軍と戦ったのだろうか?

いくつかの疑問

ここまで『明史』、毛奇齢や蔡大敬に拠って書いてきたが、彼らの主張にはひとつおかしな点がある。彼女の夫賈萬策の戦死の年代である。

荊州が李自成に攻められて陥落したのは、『明史』李自成傳はじめどの史料も崇禎十五年十二月で一致している。とすれば彼女の夫賈萬策の戦死は道州の戦いよりも前ということになる。雲英自身も夫の戦死を崇禎十五年十二月下旬と書いているが、張献忠による道州侵攻は崇禎十六年八月以降である。これでは話があわない。

細かい点を挙げれば、敵側の戦死者が少なすぎる点も気になる。こういう官軍側の勝利の記録というものはたいてい討ち取った数を盛るものだが、あくまで「三十餘級」としか書かれていない。当時、張献忠の勢力は強盛を誇っており、道州より大きな都市がいくつも陥落した。むろんごく少数と言えど想定外の損害が出たことと、道州の戦略的価値を考え放置された、という可能性はあるかもしれない。毛奇齡は「賊(張献忠)は逃げた三王を追ったのだ」と書くが、三王が逃げたのは梧州(道州のそのまま南)である。もし彼らを追うのならば、道州を屠ってそのまま南下すればよいではないか。そして、地方史を参照すると、「張献忠に攻められ道州が陥落した」とするものが散見されるのである。

また沈親娘の功績を上奏したとされる王聚奎についても疑問がある。『明史』巻二百九十四によれば、彼は崇禎十六年四月に湖廣巡撫に任じられ、五月にやっと長沙に至り、八月に岳州、長沙が陥落して衡州に敗走し、張献忠が衡州に迫ると祁陽、永州へ逃げている。そして永州が落ちると、張献忠が放棄した武昌に潜んだらしい。彼はすぐに弾劾され、同年冬(十~十二月)には何騰蛟に巡撫を交替させられている。道州が攻撃に曝されたとき、彼は永州からの逃走中か武昌に潜伏中ということになる。逃走に逃走を重ねた臆病者が解任までの僅かな時間を縫って他人の功績を上奏したというのもやや不審である。

高紫二源賊

これらの疑問を解決すべく文献を眺めてみると、いくつかの地方誌では沈至緒の戦死を崇禎十一年、そして敵を高紫二源という「猺賊」としていることがわかった。瑤(猺、徭、傜、䍃)族とは、湖南から広東、また貴州、雲南にかけて広く分布した少数民族であり、明中期以降頻繁に叛乱を起こした。

崇禎戊寅,高紫二源賊擾動湖。永道守備沈至緒禦之。賊率衆萬餘,掠祁永而上至木壘,至緒力戦,死後女雲英報戦,奪父尸而還。

『道州志』

この高・紫二源賊は『綏寇紀略』によれば高獠源・紫獠源による叛乱を指すらしい。

沈守備祠在州北六十里,祀明沈至緒。至緒山陰人,以武進士為永道守備。懐宗戊寅,髙紫二源猺賊犯道州,至緒誘賊至木壘,其地阻山拒水因率衆逼之。賊知不免,殊死鬭值,監司蔡官治忌功,援兵不至。至緒遂戰死。其女名官弟,年十五,通書曉兵,再戰。殺賊甚衆,奪父屍而還。城獲全。事聞得䘏典,立祠於木壘。

『湖廣通志』巻二十五

これらの史料はいずれも崇禎十一年で一致している。

「七夕弔沈將軍戦敗處」

崇禎十一年ならば確かに問題は解決する。これを裏づける史料はないか、と『道州志』をめくっていたとき、萬元吉が木壘を訪れたときの詩が目に入った。

戰場高處指遺忠 戰場の高處にて遺忠を指し

往事經秋恨未窮 往事秋を經て恨み未だ窮まらず

林起悲風增壑響 林に悲風起りて壑の響を增し

天懸落日照山空 天は落日を懸けて山空しく照らす

誰司後勁甘三北 誰か後勁を司りて三北に甘んじ

獨委前軍失一雄 獨り前軍に委ねて一雄を失ふ

可憐今夜雙星會 憐むべし今夜雙星の會するを

單照孤魂木壘中 單り孤魂を照らす木壘の中

戰場の高台に登れば、秋になった今でも沈將軍の忠義が胸に迫ってくる。悲痛な風が林を揺らし谷を震わせ、沈みゆく陽は山肌を照らす。後詰め(後述する蔡官治を指す)が三たび逃(北)げ去ったために、先鋒の英雄(沈至緒)を失うことになろうとは。ああ惜しいことだ。この七夕の夜、ふたつの星の光だけが木壘に彷徨う沈將軍の孤高の魂を照らしている。

萬元吉は字を吉人といい、南昌の人。天啓五年の進士。『明史』に傳がある。潮州推官をつとめ李守誌を捕縛するなどの功績を挙げたが、崇禎四年に失脚し官を除かれた。十一年秋に曾櫻(またあとで出てくる)の推薦を受けて返り咲き、永州に赴任した。永州には二年いた。楊嗣昌に才を認められて軍監となり、各地を転戦した。そして、隆武二年(1646年)清軍に追い詰められて自殺するまで、二度とこの地方に足を踏み入れなかった。とすれば、これが作られたのは崇禎十一年秋から十三年の間ということになる。「七夕」や「經秋」は彼が赴任した「十一年秋」とも合致するので、十一年の作と考えるのが妥当ではないか。

決定的と思われたのは、沈雲英自身が亡夫を祀った文に見られる以下の記述である。

己卯,君鎭湖南,英名赫赫,威武桓桓,衡襄六郡,賴君以安。妾報父仇,治兵邂逅,君適喪偶,蹇修來儀。妾年二九,君年四十,吾母固辭。君不能棄,復以千金求媒侍御,庚辰餘春,遂偕伉儷。

「遙祭明故夫君實授都司對庭賈公祭文」

彼女によれば、賈萬策と知り合ったのは崇禎十二年のことである。ちょうど賈萬策は妻を亡くしたところであり、彼女の勇名を知って求婚したという。この時彼女は「二九」すなわち十八、賈萬策は四十で、雲英の母ははじめ断ったが賈萬策はなおも諦めず千金を出して人づてに頼みこみ、そして翌十三年に夫婦になったとされる。

一方で崇禎十~十一年ごろの張献忠はと言えば、宛城を攻撃して失敗し、そのため熊文燦の部下陳洪範に賄賂を送って偽投降したところである。とても道州くんだりで戦っている暇はない。ああ、これで決まりである。沈至緒が戦死したのは崇禎十一年であり、沈雲英が戦ったのは張献忠ではない。

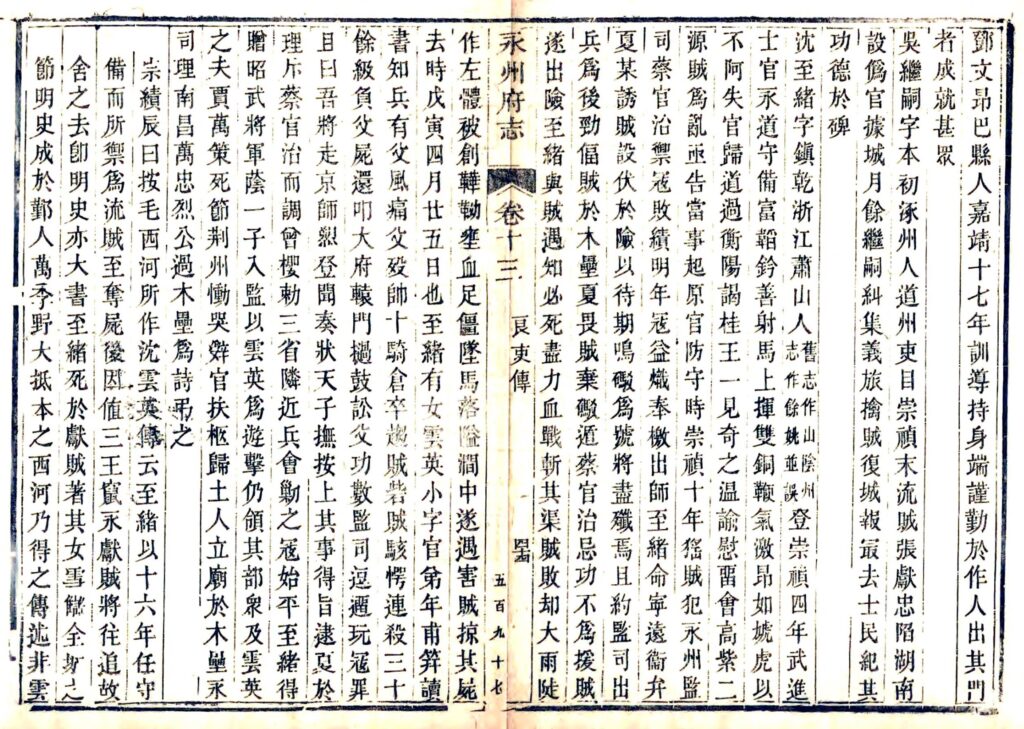

『永州府志』

「沈雲英が張献忠の軍と戦った」という『明史』および毛奇齡の記述に当時の人はどう反応したのだろうか。

私が調べたところによると、夏之蓉をはじめ当時の文人のほとんどは明史や毛奇齡に追従するばかりである。ただひとり道光年間に編纂された『永州府志』*だけが正面から反駁している。上でも述べたとおり清代において道州は永州府に属し、直近の地方史としてその誤りを見過ごすことはできなかったのであろう。

* Kindle版を購入可能だが推奨しない。PC版は拡大縮小できず字の判読が困難なため。

沈親子のことは巻十三の良吏傳に記されている。

沈至緒字鎭乾,浙江蕭山人〈割注:舊志作山陰州志作餘姚並誤〉,登崇禎四年武進士,官永道州守備。富韜鈐善射,馬上揮雙銅鞭,氣激昂如虓虎。以不阿失官,歸道過衡陽,謁桂王,一見奇之,温諭慰畱。會高紫二源賊爲亂,亟告當事,起原官,防守。

『永州府志』によると、沈至緒が永道州守備に任ぜられたのは崇禎七年とされる。「韜鈐」とは兵法書「六韜」「玉鈐篇」を合わせた呼び方。彼の得物「雙銅鞭」は水滸傳の呼延灼のように両手で二本の鞭を使うことである。

彼を慰留した「桂王」は、神宗の第七子朱常瀛で、衡州に分封され桂王を名乗っていた(『明史』巻百二十)。上でも述べたように、張献忠によって衡州が落とされると廣西に逃げ、隆武元年(1645年)蒼梧で死んだ。

時崇禎十年,猺賊犯永州,監司蔡官治禦寇敗績。明年,寇益熾,奉檄出帥。至緒命寧遠衛弁夏某誘賊設伏於險,以待期鳴礟爲號,将盡殲焉。且約監司出兵爲後勁,偪賊於木壘。夏畏賊棄礟遁,蔡官治忌功不爲援,賊遂出險。至緒與賊遇,知必死,盡力血戦。斬其渠,賊敗却,大雨陡作左體被創,鞾靿壅流血,足僵墜馬落隘澗中,遂遇害。賊掠其屍去。時戊寅四月廿五日也。

沈至緒が戦死した日時がはっきりと記録されている。

蔡官治は字を羽明と言い、浙江德清縣の人。萬暦四十七年の進士。当時、江西布政司をつとめ、永州府にいた。彼が、部下の沈至緒が功績をたてることを不快に思い見殺しにしたのは、卑劣な振舞いであるが、また同時によくあることでもあった。

彼ら進士出身の官僚にとって、至緒のような下級武官は取るに足らない存在である。当時の文官と武官の地位は隔絶している。このへんの感覚は現代の――そしてガイジンの我々には分からない。キャリア官僚とノンキャリアの比などではない。たとえば明代の白話小説『今古奇觀』「蔡小姐忍辱報仇」にこんな会話がある。游撃に任じられ赴任しようとする父を娘が引き止める場面である。

爹爹!你一向做官時,不知見過多少了,難道這樣事到不曉得?那遊擊官兒,在武職裏便算做美任,在文官上司裏,不過是個守令官,不時衙門伺候,東迎西接,都要早起晏眠。

繰り返しになるが游撃は守備の上の武官位である。それですらこの程度の扱いである。

また蔡官治は前年、同じ相手に散々に撃ち破られている。自分が手ひどくやられた相手に勝ちそうな者を快く支援できる人が少ないことは、現代の我々にもわかる。……いや、私は別に彼を擁護したいのではない。ただ、嫉妬もまた人の自然な感情であり、理想的な行動を採らなかったからと言ってその者を批難しても何も始まらない、というだけである。上司が部下を救うなどと期待する方が阿呆である。それが古今稀であるからこそ珍重されるのである。

まあいいさ。続きを読もう。

至緒有女雲英,小字官弟,年甫笄,讀書知兵,有父風。痛父歿,帥十騎,倉卒趨賊砦,賊駭愕,連殺三十餘級,負父屍還。叩大府轅門,撾鼓訟父功,數監司逗遁玩寇罪,且曰:「吾将走京師愬登聞奏状天子。」撫按上其事。得旨逮夏於理,斥蔡官治,而調曾櫻,勅三省隣近兵會剿之,寇始平。至緒得贈昭武將軍,蔭一子入監。以雲英為遊擊,仍領其部衆。及雲英之夫,賈萬策死節荊州,慟哭辤官,扶柩歸。土人立廟於木壘。永司理南昌萬忠烈公過木壘,爲詩弔之。

「小字」とは幼い頃の名前。阿斗とか。「笄」は「及笄」「加笄」とも。十五歳で髪をまとめるために笄を挿し、成人したことを示すこと。「轅門」は車の轅を向い合わせてつくられた門。軍門。「玩寇」は敵に対して消極的なありさま。

沈至緒を見殺しにした蔡官治はその後どうなったのだろうか。『明史』馮師孔傳によれば、崇禎十六年六月まで巡撫陝西をつとめたようだが、その後は不明である。巡撫陝西ということは大して咎められなかったのかもしれないが、当時の陝西はまあお察しであるからどのみち苦難の道である。

後段において、『永州府志』編者の宗績辰は、毛奇齢の沈雲英傳との齟齬について論じている。問題としているのはやはり萬元吉の詩と、賈萬策の死の年代である。なお、宗績辰は賈萬策の死を楊嗣昌が自殺した崇禎十四年としている。そして「正史といえども敢えて従わざるなり(雖正史不敢從也)」と喝破した。

正史『明史』や毛奇齡は、崇禎十六年に張献忠の軍と戦ったのだとする。一方で、崇禎十一年に地方の少数民族の叛亂軍と戦ったのだと主張する史料があるのはなぜだろうか。

正史はあくまで「正式の歴史」であって「正確な歴史」というわけではない。しかし当世の優秀な学者を多数集めて編纂されるものであるから、前後矛盾したりおかしい記述は少ない。そして毛奇齡はむろん『明史』の編纂に携わっている。

一方で地方史はもとが流官向けのアンチョコであり、特に『道州志』なんかはそうだが、資料を寄せ集めただけの蕪雑なものが多い。

しかしそれでもなお ―― 素人考えで恐縮だが ―― 私はおそらく敵は張献忠ではなかったのだろうと思う。十一年ならば前に記した疑問点を全て無理なく解決できるだけでなく、沈兆陽と知合いで墓碑銘も頼まれた毛奇齢、また同郷の蔡大敬が「地方の少数民族の叛乱軍と戦った」のを「張献忠と戦った」とすることは十分ありえるが、野史がその逆、つまり「張献忠と戦った」をわざわざ「地方の少数民族の叛乱軍と戦った」とする理由がないからである。

張献忠は清朝においても巨悪の代名詞であった。その悪行は多くの書により喧伝された。

それと戦ったことにして彼女の事蹟を持ち上げようとしたのかもしれないが、私はあまりそういう意図を邪推したくない。おそらく――単なる記憶違いなのだろう。現場であった『道州志』においてすらかなり記録に混乱があり、一方で張献忠と戦ったと書いてあれば、もう一方で高紫二源賊が相手であったと書かれている有様である。そして前者はいずれも毛奇齡の傳を根拠としている。

毛奇齡が彼女の墓誌銘を書いてから「沈雲英傳」や『明史』まで三十年以上の時間がある。そのあいだに彼の中に何らかの錯誤が紛れこみ、当世随一の学者であった故にその誤りが正されず世に通行したのかもしれない。

孤飄

明史の一文に始まったこの長い文もそろそろ終わろうとしている。

ある本を繰っていたとき、沈雲英の行末についてこんな記述があった。

父の仇を取ったあと、朝廷は雲英を至緒の後任にしようとしたが彼女は固辞して去り、崑山の民間人王聖開と結婚した。二人は無事に故郷に帰り、庭に百本の梅を植えつつ戦乱を避け静かに暮し、仲睦まじく生を終えた、というのである。

雲英辭去,後嫁崑山士人王聖開,種梅百本,偕隱以終。

『明史演義』

これを見たとき、私は思わず溜息をついた。そうであったらどんなによかっただろう。

しかしこの本は民国時代に書かれた小説本である。そしてこの記述は畢著というまた別の女性の事蹟をむりやり雲英に継いだものなのだ。畢著は薊邱の守將の娘で、父が戦死したとき、夜襲を決行し敵陣に取り残された父の亡骸を奪回した。その後昆山の王聖開に嫁ぐと、呉門の辺地にいおりを結び、家の畔に百本の梅を植え、夫婦で詩を唱和しつつ自給の生活をおくった。

蔡東藩がこのように事実を改変した心情はわかる。もし私が彼であったら同じことをしたかもしれない。というのも、ここまでの文で詳しくは書かなかったが、父の仇をとってからの沈雲英の運命は哀しいものであったから。

戦乱のなか結ばれた二人だったが、夫婦が共に過ごすことのできた日日は百日に満たなかった。

明が崩壊してゆくなか、諸將は啀みあい、嫉みあった。同僚に讒訴され獄に下された夫を助けるため雲英が奔走したこともあった。

荊州が李自成の軍に攻められたとき、上層部が逃亡するなか賈萬策は独り城に残り、兵を励まして城を守った。雲英は戦況の不利を悟り夫を諫めた。

「情勢をよくごらんになって。ここはいったん撤退し再起を図りましょう」

君宜審時勢率兵勤王萬全之計

賈萬策は妻の言を容れなかった。

「守將たる私が逃げてどうする。明の臣下として私はこの城で喜んで死んでみせるさ」

保障吾去誰理身爲國臣甘心碎首

「……!」彼女はきっと反論したのだろう。しかしその言葉は記録には残されていない。

「あなたはお母さんと弟さんを大事になさい。すぐにこの城を離れ南に逃げるのです」

卿惜母弟攜家南走

そして賈萬策は剣を抜くや机に斬りつけ、意志の変わらぬ事を示すと、そのまま城壁を登っていった。雲英は夫の裾に縋りつき大粒の涙を流したが、彼は遂に振り返らなかった。

崇禎十五年冬、荊州城は落ち、賈萬策は乱戦のなかに死んだ。

雲英は悲しみの淵に沈んだ。

やがて彼女は故郷に帰ることにしたが、郷里への帰路もまた平穏ではなかった。

道中、一行は盗賊に遭った。賊から逃げるうち、弟の沈薌林と母親の黃氏は川に落ち溺死した。幸い彼女自身は族姪とともに故郷に戻ることはできた。しかし思い出してほしい。彼女の父、沈至緒は困窮のあまり郷里を捨てて京師へ出たのである。故郷に着いたはいいものの、彼女にはなにも残されてはいなかった。

裁縫や講義で糊口を凌いでいたある日、彼女のもとにある報せが届けられた。

「賈萬策は蜀に逃れて生きている」

彼女は、それを信じた。

十六年のあいだ、彼女は待ち続けた。

爪先立ちで遙か西方を仰いでは、夫が迎えに来るのを待ち続けた。

――そしてその時は遂に訪れなかった。

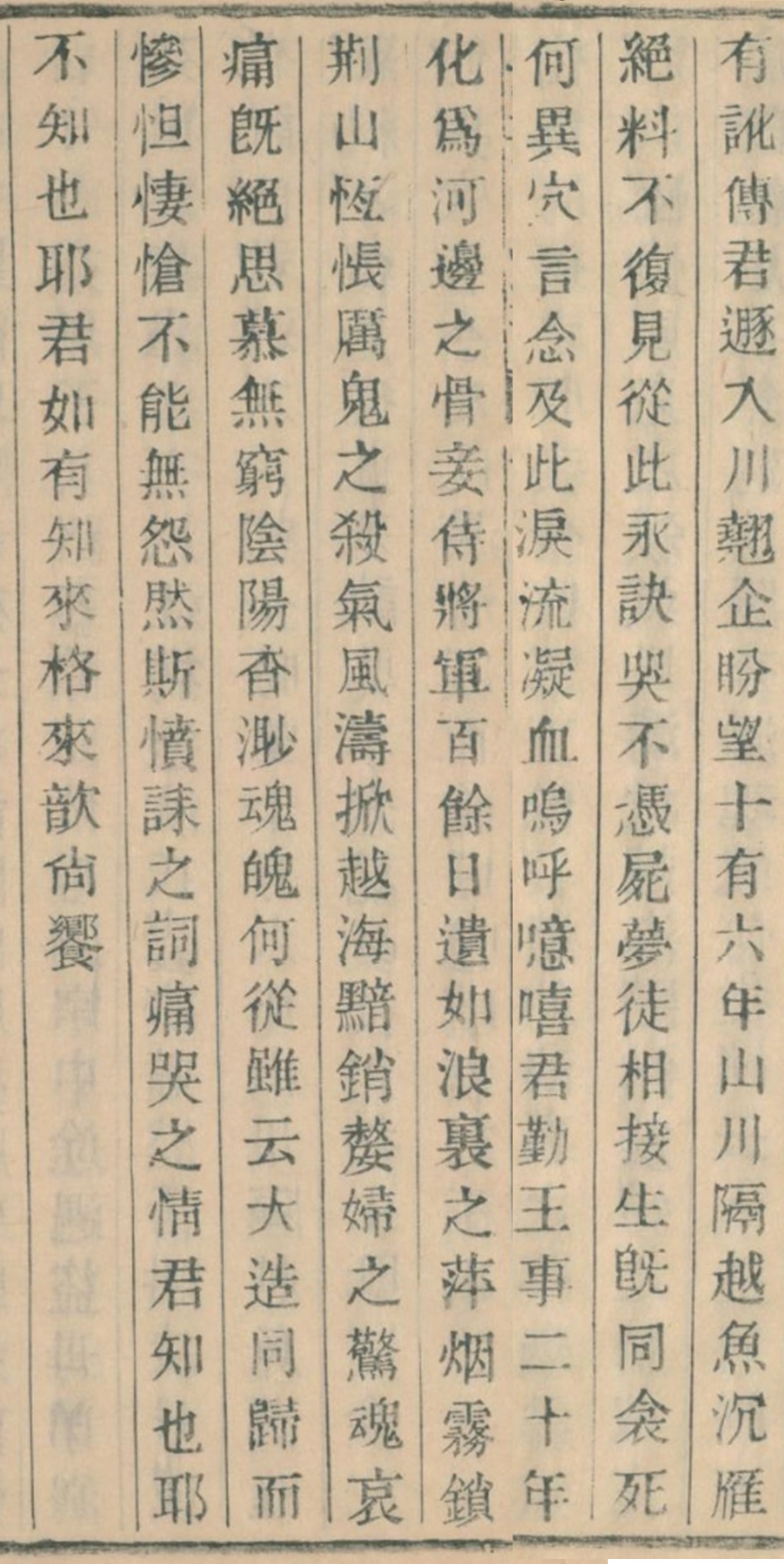

順治十四年、あらためて夫の死を悟った彼女は亡夫を祀る文を草した。

……山川隔越魚沉雁絕料不復見從此永訣哭不憑屍夢徒相接生既同衾死何異穴言念及此涙流凝血嗚呼噫嘻君勤王事二十年化爲河邊之骨妾侍將軍百餘日遺如浪裏之萍烟霧鎖荊山恆悵癘鬼之殺氣風濤掀越海黯銷嫠婦之驚魂哀痛既絕思慕無窮陰陽杳渺魂魄何從雖云大造同歸而惨憺悽愴不能無怨然斯憤誄之詞痛哭之情君知也耶不知也耶君如有知來格來歆尚饗

……連なる山々、千々の川に隔てられ、魚も鳥もあなたの許へたどり着くことはできません。そう、もうあなたにお目にかかることはできないのですね。これにて永遠のお別れです。涙を流してもあなたのお体に寄り添うことはできず、夢であなたに触れることができるだけ。生きているときはあなたのおそばにいられたのに、死んだあとどうして別々のお墓に入らなければならないの。そのことを想うと涙がとめどなく流れます。ああ!ああ……!あなたは國家に忠誠を尽すこと二十年、辺地の骨となってしまわれました。あなたにお仕えできたのは百日足らず、大きな浪が押し寄せて私たちは浮草のように翻弄され、離ればなれになってしまいました。寄辺を失ったわたしの心は霧に閉ざされ、悪鬼の殺気や荒れ狂う波浪に心つぶれる思いがいたします。この悲しみは限りなく、あなたを思う心は極みなく、でもあなたの面影はおぼろげで、あなたのたましいが今どこにいらっしゃるかもうわからないの。すべての生物はいずれ同じところに還るとは申します。でも、この悲しみ、この苦しみ、あなたのことを怨まずにはいられないわ。あなたを思い慕う言の葉、この泣き叫びたい心の音を、あなたは知っているのかしら。それとも知らないのかしら。もし、あなたが知っているのなら、さあ、ここに、降りていらして。そして、どうか、わたしの贈物を、受け取っては、くださらないかしら。

二年後、彼女は自らの死期を悟ると、身を清めて横たわり、そのまま亡くなった。

もうひとりの沈雲英――畢著は昆山の王聖開という男と結婚し、二人で隠棲しようと誓い合った。そして呉門(蘇州)の辺地にいおりを結び、家のあぜに百本の梅を植え、自給の生活をおくった。世間の人は、彼女の武勇と優雅な挙措を異としてあらそって交わりを求めたが、彼女の方は粗末な服を着て、恬然として自ら家事をしており、往事のような英雄の気概といったものは遂にちらとも見せなかった。

そのような生活のなか、畢著はいくつかの詩を遺した。

席門閑傍水之涯 席門、閑に傍ふ 水の涯

夫婿安貧不作家 夫婿、貧に安んじ 家を作さず

明日斷炊何暇問 明日炊を斷つ 何ぞ問ふに暇あらん

且携鴉嘴種梅花 且らく鴉嘴を携へて梅花を種ゑん

湖のほとりの静かなあばらやで

あなたとふたり清貧のくらし

明日食べるものがないなんて知らないわ

わたしはね、この鍬で梅の木を植えるだけ

「村居」と題されたこの詩には、世俗の動乱を離れた夫婦の安穏とした日日がうたわれている。畢著はこのような生活を送ることができたのだろう。風流にうつつを抜かし家産を顧みない夫に半ば呆れつつ、梅の生長を楽しみにする畢著の姿を、ここまで沈雲英の足跡を辿ってきた私は彼女で上書きしたいという思いに駆られる。

しかし、それは、畢著の幸を掠めることである。そのようなことは、私にはできない。

だから、想像するだけにしておこう。

沈雲英もまた、愛する書物を講じつつ、一族の子らに囲まれ、心安らかに、平安の裡に、餘生を全うすることができたのだ、と。彼女の故郷蕭山に春が訪れ、春のつぎに夏が、夏のつぎに秋がきて、やがて秋は冬に代わり、彼女は齢を重ねるけれども、その眠りは穏やかなものだったのだ、と。

事ここに至っては、彼女の仇が誰であったかなど、些末なことである。敵が誰であったにせよ、州民を守った彼女とその父の偉績はいささかも損なわれるものではない。

明史の一文に始まったこの長い文はこれで終わりである。

明末の動乱のなか、沈雲英というひとりの女性は一瞬の燦爛を紙墨に刻んだのだ。私はそのことを嘉しつつ、本を閉じて顕微鏡へと目を戻し、褪紅と暗紫の世界に還ることにする。

補遺

参考文献

本稿は主に『蕭山長巷沈氏續修宗譜』に収める以下の文章に拠った。

- 巻三十三「道州守備勅賜贈昭武將軍鎭乾沈公傳」

- 巻三十三「族祖姑雲英将軍傳」

- 巻三十三「列女沈雲英傳」(毛奇齡)

- 巻三十八「遙祭明故夫君實授都司對庭賈公祭文」(沈雲英)

- 巻三十八「明特授游撃將軍道州守備列女沈氏雲英墓誌銘」(毛奇齡)

- 巻三十八「雲英將軍節孝敘」(毛奇齡)

ほか以下を参照した。

- 蔡大敬『謙齋文集』「女雲英傳」

- 呂恩湛、宗績辰『道光永州府志』

- 夏之蓉『半舫齋古文』「沈雲英傳」

- 汪有典『前明忠義別傳』「兩女將軍傳」

- 『道州志』

- 『湖廣通志』

- 『浙江通志』

- 『南疆繹史』

- 『欽定大清一統志』

- 『雲陽縣志』

- 『綏寇紀略』

- 『欽定古今圖書集成』

これら以外の引用については本文中に示した。

年表

| 年 | 西暦 | 沈雲英(その他) |

|---|---|---|

| 天啓二年 | 1622 | 一歳 豐潤縣で出生 |

| 天啓三年 | 1623 | 二歳 |

| 天啓四年 | 1624 | 三歳 |

| 天啓五年 | 1625 | 四歳 |

| 天啓六年 | 1626 | 五歳 |

| 天啓七年 | 1627 | 六歳 |

| 崇禎元年 | 1628 | 七歳 |

| 崇禎二年 | 1629 | 八歳 |

| 崇禎三年 | 1630 | 九歳 『論語』を学びはじめる |

| 崇禎四年 | 1631 | 十歳 沈至緒が武挙に及第。武進士となる。 |

| 崇禎五年 | 1632 | 十一歳 |

| 崇禎六年 | 1633 | 十二歳 |

| 崇禎七年 | 1634 | 十三歳 沈至緒が永道州守備に任ぜられる |

| 崇禎八年 | 1635 | 十四歳 |

| 崇禎九年 | 1636 | 十五歳 |

| 崇禎十年 | 1637 | 十六歳 猺賊が永州に侵攻 |

| 崇禎十一年 | 1638 | 十七歳 猺賊との戦いで父沈至緒が戦死 沈雲英は父の亡骸を奪い返す 游撃将軍に任じられ父の部下を統率する |

| 崇禎十二年 | 1639 | 十八歳 賈萬策と知り合い求婚される |

| 崇禎十三年 | 1640 | 十九歳 晩春に賈萬策と結婚する |

| 崇禎十四年 | 1641 | 二十歳 |

| 崇禎十五年 | 1642 | 二十一歳 十二月下旬賈萬策が戦死 雲英は母と弟とともに帰郷するが道中二人を亡くす |

| 崇禎十六年 | 1643 | 二十二歳 (道州が張献忠に攻められて陥落) |

| 崇禎十七年 /順治元年 | 1644 | 二十三歳 (明滅亡) |

| 順治二年 | 1645 | 二十四歳 (李自成戦死) |

| 順治三年 | 1646 | 二十五歳 (張献忠戦死) 故郷に清軍が迫り自殺を図る |

| 順治四年 | 1647 | 二十六歳 |

| 順治五年 | 1648 | 二十七歳 |

| 順治六年 | 1649 | 二十八歳 |

| 順治七年 | 1650 | 二十九歳 |

| 順治八年 | 1651 | 三十歳 |

| 順治九年 | 1652 | 三十一歳 |

| 順治十年 | 1653 | 三十二歳 |

| 順治十一年 | 1654 | 三十三歳 |

| 順治十二年 | 1655 | 三十四歳 |

| 順治十三年 | 1656 | 三十五歳 |

| 順治十四年 | 1657 | 三十六歳 亡夫を祀る文を草す |

| 順治十五年 | 1658 | 三十七歳 |

| 順治十六年 | 1659 | 三十八歳 死去 |

各資料における沈雲英の生年に関する記述は以下の通りである。

| 史料 | 記述 |

|---|---|

| 毛奇齡「沈雲英傳」 | 崇禎十六年(1643年)二十 順治十七年(1660年)死去(年齡の記載なし) |

| 毛奇齡による墓誌銘 | (年の記載なし)三十八で死去 |

| 蔡大敬「女雲英傳」 | 崇禎十六年(1643年)二十餘 順治十六年(1659年)三十八で死去 |

| 『永州府志』 | 崇禎十一年(1638年)「笄」(十五、六) |

| 沈雲英自身の自述 | 崇禎十二年(1639年)「妾年二九」(十八歳) |

亡くなった年にはずれがあるが、毛奇齡・蔡大敬とも彼女は三十八で亡くなったと書いている。さすがに墓誌銘で享年を間違えることはあるまいから、歿したとき三十八歳だったというのは間違いないのだろう。

彼女自身は崇禎十二年(1639年)に十八と述べているので、生年は天啓二年(1622年)ということになる。仮にこれを採用すると歿年は順治十六年(1659年)となり蔡大敬の記述と合致する。崇禎十六年(1643年)に二十餘歳であったという点も問題ない。毛奇齡や『永州府志』とは一二年ずれるが大きな矛盾はない。というわけでここでは天啓二年出生を採用した。

沈小雲

合山究先生の『明清時代の女性と文学』(汲古書院、2006年)によれば、沈雲英の族孫あるいは族妹(一族の同じ代で彼女よりも若い女性を指す)に沈小雲という人がいたらしい。沈小雲もまた明末において武勇を示したそうである。雲英は故郷に戻るとき「族妹と会い共に帰った」と述べており、その族妹とは沈小雲のことかもしれない。しかし残念ながら沈小雲がどのように戦ったのかは引用されている以下の書籍を入手できないためわからない。ただ初出時期・出版社からすると創作の可能性が高いと思われる。

『明季佚聞』(嵆逸如、上海小說叢報社、1915年)

『中國民族女英雄傳記』(嚴濟寬、商務印書館、1943年)

畢著

長くなったので別稿とする。

「卿惜母弟攜家南走」

賈萬策の返答「卿惜母弟攜家南走」はふたつの解釈ができるように思われる。

ひとつは、「あなたはお母さんと弟さんを大切に、今すぐ城を離れなさい」と妻を思いやり、死地から逃がそうとした、というものである。本文ではこちらを採用した。

もうひとつは、「あなたにとって母や弟の方が(国家の命運よりも)大切なら、さっさと城を出なさい」と突き放した、とするものである。雲英は道州城を守った実績があり、賈萬策はその武勇を見こんで妻に迎えたのである。その妻が今度は城を捨て一時退避せよ、と言ったことに、賈萬策は裏切られた思いがしたのかもしれない。とすればこういった冷たい言葉が出てもおかしくはない。後段の机の角を斬って決意の変わらぬ事を示したのも、前者の解釈だとややチグハグな行いになってしまう。

というわけで、おそらくこれを書いた雲英の意は後者にあるのだろう。そして、このようにすれ違ったまま夫と死に別れてしまったこと、そこまでして守ろうとした母と弟すらも失ってしまったことが、彼女の後悔を深くしているのだろうと思われる。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます