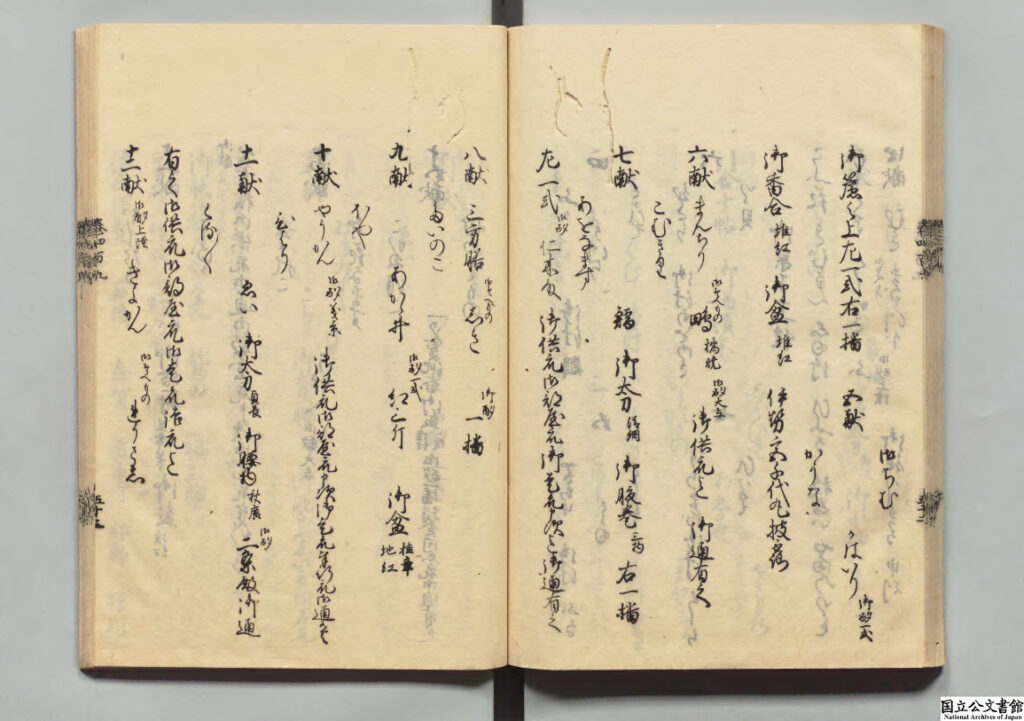

永禄十一年(1568年)5月、当時越前一乗谷に寄居していた足利義昭が朝倉義景を訪ねたときの記録(『朝倉亭御成記』)を眺めていたら、献立に「たいのこ」を見つけた。

「九献 たいのこ ほや あかがい 御酌一式紅三斤 御盆(桂章堆紅)」とある。

どんな料理だったか興味がそそられるが詳細はわからない。同時に供されたホヤはちょっとクセのある食材であるし、鯛の子も同じく珍味扱いだったのだろうか。それにしてもホヤが採れるのはもうすこし北のような気がするが、安土桃山時代に越前でも食べられていたということは、当時の日本海側の海水温は今より少し低かったのかもしれない。

なお桂章(桂漿)、堆紅はどちらも漆器の種類を指す。桂漿は色が黒く、彫り目に赤や黄色の筋が一筋または二筋あるもの。堆紅は色が赤く、彫り目に黒色の筋がはいったものである(ともに『貞丈雑記』より)。

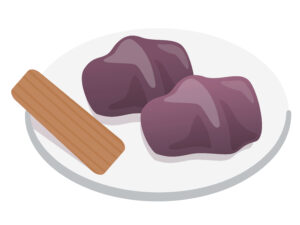

「たいのこ」の調理法というと、関西では基本的に煮つけである。炊きたてのごはんと一緒に食べてもいいし、酒のあてにしてもいい。私の家では定期的に食卓に上ったが、今思うと少し不思議なのは父しかそれを食べなかったことである。正確には父だけ鯛の子が供され、我々は別の物を食べていたのである。父は自分だけ特別扱いを受けることを好むような人ではなかったから、これはどういうわけか疑問に思っていたのだが、あるとき母に尋ねたところ、大した意はなく、父が苦手なものを出すとき代わりに父の好物の鯛の子を出していただけらしい。そう言われれば確かに、鯛の子の代わりに我々はモズクや納豆なんかを食べていたようだ。

しかしこう思い返してみると、私が子供のころ夕食の時は必ず父が一緒にいた。夕食の時間はだいたい六時で決まっていたから、それまでに仕事を終えて帰ってきていたということになる。父は公立高校の教師だったが、今は毎日六時に家に帰って家族と食事をとることができる教師というのも少ないのではないか。

父がむかし若手教員だったころ、近くの席の国語教師が一日中読書をしていて全く仕事をしている様子がないにも関わらず、ほぼ完璧に業務を遂行していることに気がついたという。観察していると短時間に集中して仕事をしている。父が教えを乞うと、「教員の仕事は毎年決まっている。その場で仕事をするのではなく、暇のあるときに先を見てまとめて準備おけばあたふたすることはない」という答えであったそうな。以来、それを学んでゆとりをもって仕事ができるようになったそうである。

私も以前看護専門学校に教えに行っていたが、最初に教材やら各種資料を完成させればあとは毎年すこし内容をいじるくらいで楽なものであった。ただこれは授業だけしておればいい時の話であって、今の教職は保護者への対応や部活の監督などさまざまなことをこなさなければならない。父の頃は朝礼も終礼もなく、長期休暇は全休であった。私の夏休みは父も二ヶ月近く毎日家にいた記憶がある。これなら仕事のしこみをする時間も十分にあっただろう。父はそういった教師がまだ暇な職業であった最後の世代なのかもしれない。

鯛の子も足利將軍が召し上がったのはおそらく本当のタイの卵なのだろうが、現代ではスケソウダラの卵(スケコ)がほとんどらしい。父が食べていたのもたぶんそれなのだろう。時代が下ると名前は同じでも中味はスケコになる——そんなことはよくあるらしい。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます