「ムーランって誰やろ?」

USCAP Annual Meeting でロサンゼルスに行ったとき、「久しぶりに豚骨ラーメンが食いたいなぁ」とリトルトーキョーをふらふら歩いていたら、いたる所にアジア人女性が大写しになった映画広告があった。よく見ると MULAN と書かれている。大黒家でラーメンを待つ間に調べたところ木蘭のことらしい。ああ木蘭でござったか。

木蘭とは孝女傳のひとつで、病の父の代わりに娘が男装して従軍し、さまざまな軍功をたて故郷に戻る、といった筋書きの傳説である。

木蘭自体は傳説だが、元の頃に「蜀の木蘭」と呼ばれる女性が実在したことは本邦ではあまり知られていないようである。彼女の名は韓娥という。元末の戦乱に巻きこまれ、自らの身を守るために男装して明玉珍の軍に加わった女性である。軍中にあって長年女と知られずに過ごし、やがて育ての親と再会して除隊、結婚して三児の母となった。明になってから劉惟徳が「韓娥傳」を著わし、その事蹟は『明史』列女傳にも採られている。

明玉珍は元末の群雄の一人で、隨州の人。元末の混乱のなか自衛軍を組織し、のち紅巾軍の徐寿輝に投じて元軍と戦った。洞庭湖で元軍の哈麻禿と戦ったときに流れ矢が右眼にあたって片眼になった。のち手薄であった重慶を落とし四川に勢力を延ばしたが、陳友諒によって徐寿輝が殺害されると自立して帝位に就き、国号を夏とした。彼自身は特に遠大な志があるわけではなかったが、性格は慎ましく學問を好み、立派な人物にはへりくだって教えを乞うたので、劉楨などの人物を得て彼が存命中それなりに夏は治まっていた。しかし悲しいかな在位わずか五年、三十六で歿し、子の明昇があとを継ぐと重臣同士の内訌が勃発した。まだ十歳の明昇にそれを抑える力はなく、夏は徐々に衰退し、洪武四年、明の侵攻軍の前に滅んだ。建国から八年目のことであった。

劉惟徳は明の永樂七年、蜀に使いしたときに韓娥の従兄弟から実際に話を聞いて「韓娥傳」を書いたとされる。では『全蜀藝文志』巻五十一に収められたその傳を讀んでみることにしよう。

劉惟徳「韓娥傳」

男装して軍旅へ

娥姓韓,元四川鹽運司副使韓新澤之孫,處士韓成之女也。母王氏,生娥於元至正乙酉。娥甫三歳,失怙,七歳失恃,鞠於叔父韓立。遭元季之亂,歲丙申,盜賊蠭起,劫奪貨財,擄掠婦女無所憚。叔母杜氏度娥不能自保,密謂娥曰:「我夫婦老矣,汝年十二,必遭寇手,吾不忍視汝受掠。吾製男子衣裳,汝可服之。冦知汝男或可免。」叔父又哭曰:「汝本故官之孫,吾鞠汝恤汝,願汝有家。不幸至此時也,命也,汝宜自裁。」娥受叔母敎,即易其服,總其角,旦日往拜叔母曰:「而今而後,或違母訓,有死無二。豈忍不念吾叔母言,甘受冦辱,求苟活耶?」未幾,果為寇擄。問韓娥姓名,娥曰:「我韓關保也。」遂與負戈而徃。

自決をすすめる叔父の言は、今の感覚からすると人間味に缺けるかのように聞こえるかもしれない。ただ、こういった乱世にならず者の手にかかった女性の行末は悲惨なものであるから、私は決して家名云々だけで言っているのではないと思う。

軍中にありて

後遇萬戶王起巖,見而憐之,以與千戶羅甲。甲,蜀之敘南人也,撫之如已子,與征雲南,自雲南復歸敘南,娥在師旅中,與人和睦,或有與之嬉戱,即正色曰:「韓關保不能閒戯,恐官長怪責,無益也。」每遇祈寒,未嘗怨咨,暑雨,未嘗裸浴。至夜則和衣而臥,臥常後,起常先。人問其故,曰:「恐家務不辦乃爾。」自是甲有軍旅之事,事無大小,娥皆勉力為之,無斯須惰容。甲矜其勤謹,間與之酒,辭曰:「關保天性不能飲,飲輙病。」甲益重之。娥尤,兢兢業業,惟恐有失,而違叔母訓,出入軍中一十二年,人皆不能窺測。又善以父事甲,故甲信而不疑。甲嘗謂人曰:「我之關保,幹蠱之子也,為之婚娶,兾其成立。」娥不得已從,而百計避之。婦訴其父母,父母責娥夫婦不睦,娥猶隱諱不言。

「每遇祈寒,未嘗怨咨,暑雨,未嘗裸浴」は『書経』君牙の「夏暑雨,小民惟曰怨咨。冬祁寒,小民亦惟曰怨咨」を踏まえる。

再会

一日,娥從王萬戶自敘南之成都計事。娥微行至城東,度緣橋物色,得叔父母,已不能識矣。娥具以實告,指其上額刀傷痕,仰天痛哭。叔父亦哀其艱苦,將以白金贖之。王萬戶謂娥叔父曰:「是子羅甲之子,焉得為爾之女姪?」事聞, 有司召媼視之,媼曰:「室女也。」萬戶乃受白金還之。叔父以娥歸戍士馬復宗,生男一人、女二人。娥夫婦繼沒,而男女俱存。洪武奄有全蜀,王萬戶入京朝,授禮部郎中,致仕還蜀,以聞於蜀邸。王召見,賜寶鈔五錠褒之。

額の刀傷は急に出てきたもので、よくわからない。他の史料にも見えない。幼いときからあるものかもしれないし、捕らえられたとき叔父叔母の眼前でつけられたものかもしれない。

羅甲や韓娥の妻のその後は不明。

彼女がいつまで生きたかはわからない。彼女が謁した蜀王(初代)は朱元璋の第十一子、朱椿と思われる。彼は洪武十一年に蜀王に封じられ、二十三年(1390年)に成都に赴いているから、1390年(数え46歳)にはまだ存命だったのだろう。そして「韓娥傳」を著わした劉惟徳が蜀に赴いた1409年には亡くなっていたようである。

「韓娥傳」

士君子多為詩文褒美。永樂七年冬十二月,余使蜀,方處士韓太和,立之子,娥之弟也。以其詳詣余誦之。余喜娥之貞烈且孝,作韓娥傳。劉生曰:「韓娥少孤,遭時多艱,受叔母一言,微服處軍中,一紀人莫辨其為女。譬之執玉馳馬,馬驟而玉不玭;捧盈升車,車搖而盈不溢。善於執捧故也。亦由洞洞屬屬之心,堅似金石。故能保其身,歸於馬氏。娥有三善焉:智也,貞也,孝也。《詩》云:『旣明且哲,以保其身。』娥之謂也。」

「一紀」とは歳星(木星)が天を一周する期間で、十二年のこと。「旣明且哲,以保其身」は『詩経』大雅・烝民から。「聡明で道理に明るい人は、危地においても身の処し方を誤らない」の意。

後段は『禮記』を踏まえる。

孝子之有深愛者,必有和氣;有和氣者,必有愉色;有愉色者,必有婉容。孝子如執玉,如奉盈,洞洞屬屬然,如弗勝,如將失之。嚴威儼恪,非所以事親也,成人之道也。

『禮記』祭義

補論

私が「韓娥傳」を一読してすこし不思議に思ったのは、彼女がどこでどの軍に入ったか何も書かれていない点である。むろん当時の情勢と合わせれば明玉珍軍に入り雲南征伐に従ったのだとすぐに分かるのだが、それを明記しないのはやや腑に落ちない。また『明史』など他の史料といくつか齟齬が見られるので、それらについて簡単に考察しておこう。

捉まるまで

まずは分かっていることを整理しよう。彼女の本貫は保寧(閬中)で、雲南征伐に従軍し、叔父と再会したのは成都である。これらはどの史料も一致している。

『明實錄』では、保寧城中において十七の時に明玉珍の兵亂に遭ったと書かれている。ただこれは少し妙である。

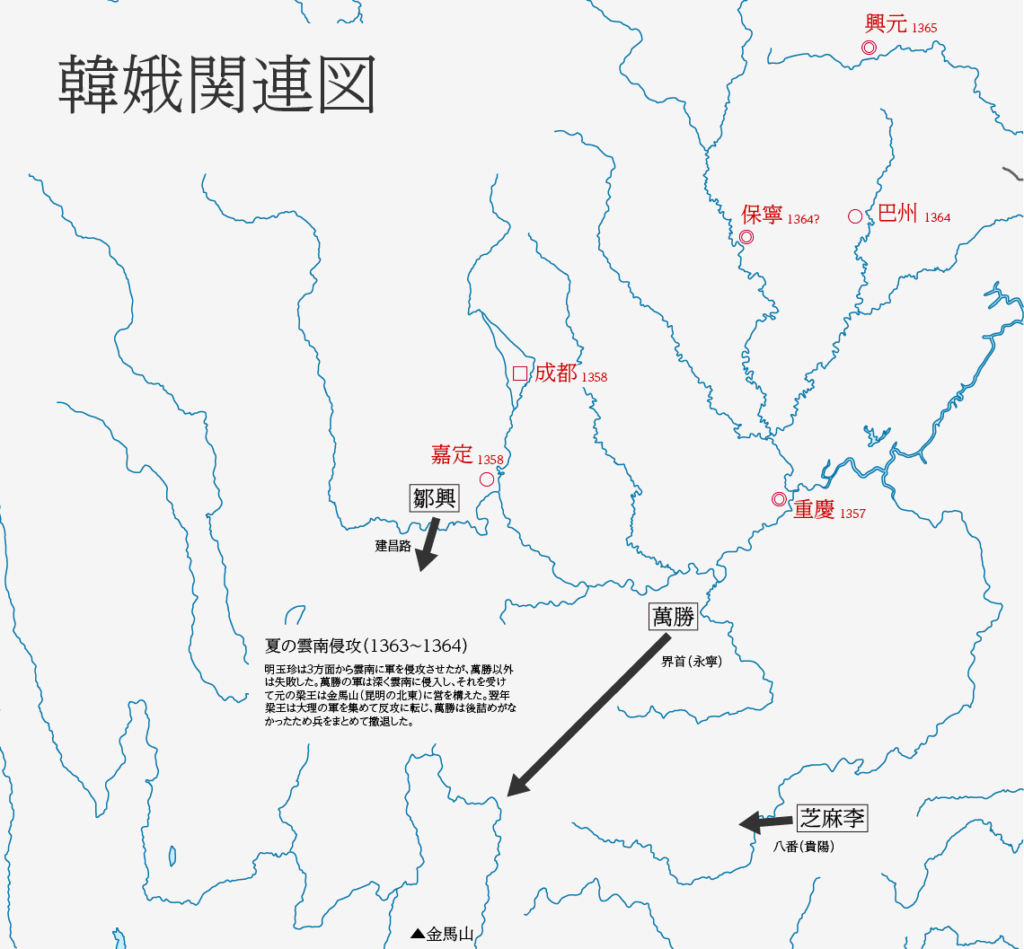

明玉珍の入蜀後の勢力拡大過程を簡単に振り返ってみると、だいたい以下のようになる。

| 1357年 | 重慶を陥落させる |

| 嘉定を包囲するが半年以上たっても降服させられなかったため、 萬勝に軽兵で成都を襲撃させこれを落とし、嘉定の守將の家族を捕らえる。 | |

| 嘉定落城。 四川の諸郡縣がつぎつぎと投降してくる。 | |

| 1360年 | 徐寿輝が陳友諒によって殺されたため、自立して隴蜀王を称す。 |

| 1362年 | 重慶で皇帝を僭称する。 |

| 1363~1364年 | 萬勝、鄒興、芝麻李に命じ三方向から雲南に侵攻させる。 萬勝の軍のみ侵入に成功したが、翌年反撃にあって撤退。 |

| 鄒興が巴州を攻略する。 鄒興を成都、呉友仁を保寧、莫仁寿を夔關の守備にあたらせる。 | |

| 1365年 | 萬勝が興元を落とす。 |

| 1366年 | 明玉珍死す。 |

保寧がいつ明玉珍の支配下に入ったのかは明らかではないが、普通に考えると雲南征伐が失敗に終わり、逆に巴州など北方に勢力を延ばす過程であろうと推測される。しかしこれでは雲南征伐と時系列が逆になってしまう。

もし嘉定が落ち四川が明玉珍に靡いたときに、保寧もまた自発的に降ったとすると、彼女が男装しなければならぬほどの脅威があったとは考えにくい。自ら投降してきた城を屠るようなことをしては人心が離れるにきまっているから。なお明玉珍の重慶占領にあたっては掠奪はほとんど見られなかったと『國初群雄事略』『明氏實錄』等に記されており、これもまあ四川の地で自立しようと考えれば自然なことである。

次に上でちょろっと出た錢謙益の『國初群雄事略』を参照してみよう。

九月,表韓氏女為貞烈。

『國初群雄事略』卷五 夏明玉珍

初,丁酉歲九月,青巾賊入成都,有韓氏女年十七,舉家從軍。夏兵攻剌蹋,破之,韓女假為廝兒被擄,砍草養馬,出入六、七年,人不知其為女也。至是,征雲南還,路逢其父,贖之,適尹氏。其貞烈如此。

青巾賊とは紅巾賊の一派で、李喜喜、白不信らによって率いられた。もともとは陝西から甘粛にかけて活動していたが、元の將軍察罕帖木児によって駆逐され蜀に逃げこんだのである。成都を落としてから青巾と改称した。青巾賊の暴虐は知れ渡っており、ヨソ者の明玉珍の軍が四川の人にそれなりに受け容れられたのは、青巾賊を(勢力拡大のためとは言え)駆逐したという点もあったのだろう。

青巾賊に捉えられた彼女の一家は、青巾賊が成都を攻撃した萬勝によって破られると今度は明玉珍軍の俘虜となった。そして男装していた彼女はそのまま軍に組み入れられ、萬勝の雲南遠征に加わった。帰還後、所用で成都に赴いた際に、家があった成都で叔父と再会した、と考えるのが自然な流れと思われる。

劉惟徳はもしかすると一時的に青巾賊に属していたことを彼女の家の恥と思い、ああいう模糊とした書き方をしたのかもしれない。

軍に何年いたのか

私は『國初群雄事略』の通り六七年いたのだろう、と思っているが、「韓娥傳」は十二年と繰り返し書いている。これはなんでやろね? 別に十二年いても大きな矛盾はないのだが、となると解放は1368年あたりということになる。既に明玉珍は死に、萬勝が不仲であった張文炳を暗殺し、その萬勝も張文炳と親しかった明昭によって絞殺され、呉友仁が明昭を除かんと保寧で兵を挙げたころである。うーん。

個人的な考えとしては、木蘭詩の「同行すること十二年 木蘭は是れ女郎なるを知らず」なんかを見てもわかるように、木蘭の傳説では十二年従軍したことになっているから、それに合わせたんじゃないか、と思う。

結婚相手について

彼女の結婚相手については、「韓娥傳」以外は『明史』『明實錄』『國初群雄事略』揃って「尹氏」としている。こういうのは一つの本を別の本が写すのが普通だから多数決で決められるものではないが、どこでこのような齟齬が生じたのか不思議である。考えてみたがさっぱりわからん。

馬復宗にせよ尹氏にせよ、どのような経歴の人かはわからない。「韓娥傳」の「戍士」というのが唯一である。彼女の祖父がつとめた鹽運司副使というのは非常に実入りの良い職であるから財産は十分にあっただろうし、家名を重んじる叔父がいたにも関わらず、一介の兵士に嫁いでいるところを見ると、やはり従軍中に固い約束を交わした相手なのかなぁと思わなくもない。ただ、当時の通念からすれば、黃善聰のように「やっぱり前からデキていたんだな。はしたない」と周囲から噂されることを恐れ、男であったときの同僚と結婚することを躊躇するのが普通であろうと思われる。良家の子女ならばなおさらである。

『明史』列女傳によれば、彼女が結婚したのは洪武四年(1371年)とされる。数え27歳のときになる。これは当時としてはかなり晩婚であり、彼女が除隊してから不自然に七年も経過している。ただ、洪武四年と言えば夏が滅んだ年である。夏軍が消滅し馬復宗ないし尹氏は軍務から解放され、また二人の関係を知る者も散り散りになったので、晴れて夫婦になることができた、と考えるとだいたい辻褄があうようだ。

まあまあ上記は私の推測で、今さらわからんことである。

個人的には羅甲の紹介で結婚させられた韓娥の奥さんが不憫であるので、実は彼女もまた男で、尹氏その人であったとかいう flip-flop 小説を誰か書いてくれないかなぁ、と思っている。

附・「韓娥傳」『國初群雄事略』以外の史料

『明史』列傳第一百八十九 列女一

貞女韓氏,保寧人。元末明玉珍據蜀,貞女慮見掠,偽為男子服,混跡民間。既而被驅入伍,轉戰七年,人莫知其處女也。後從玉珍破雲南還,遇其叔父贖歸成都,始改裝而行,同時從軍者莫不驚異。洪武四年嫁為尹氏婦。成都人以韓貞女稱。

『明實錄』巻六十七 洪武四年

初保寧城中有韓氏女年十七遭明氏兵亂慮為所掠乃偽為男子服混處民間既而果被虜居兵伍中七年人莫知其為女子也後從玉珍兵掠雲南還邂逅其叔父贖之歸成都以適尹氏同時從軍者皆驚異成都人稱為韓貞女云

『明氏實錄』

天統二年癸卯春命萬勝領兵十一萬攻雲南由界首(引用者略)夏四月梁王傅官大都領兵來攻城萬勝領兵回哨且孤軍深入大理約兵又不至戰士又多中傷于是留逯水元帥府千戶聶董等領八千人與大都拒守同馬引兵還九月表韓氏女為貞烈

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます