ある朝、雪を踏みながらラボに向かっていると、道端に寄せられた雪が一部やや緑がかっていることに気がついた。

「彩雪現象だろうか」としゃがみこんで観察したところ、ますますそれっぽく見える。

彩雪現象とは雪が赤や緑などに染まって見える現象で、氷雪藻という藻類の増殖が原因である。要するに雪上の赤潮である。であるから雪を採取して光学顕微鏡で観察すれば種類を同定できるのではないか、と考え glass chamber slide を取りにラボに急いだ。

同時に疑問もあった。ロチェスターは緯度で言えばだいたい網走のあたりだが、夏になれば30℃を超えることがある。氷雪藻は通常一年中雪に覆われているような高山帯や極圏でしか棲息できないはずだが、どうやって夏期を越えたのだろうか。それともこれは普段オンタリオ湖やその流入河川にいる種なのだろうか。

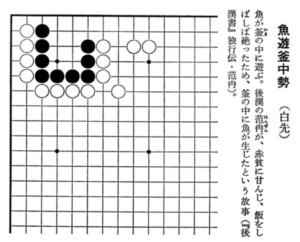

歴史的にはもっと南方で彩雪現象が確認されたという報告はある。

たとえば、天平年間に陸奥国で「黒川郡以北の十一郡において、赤い雪が降り二寸ほど積もった」という記載が『續日本紀』にある

(武帝太康)七年十月,河陰有赤雪二頃。此赤祥也。是後四載而帝崩,王室遂亂。

『晋書』五行中(貞元)二十一年正月甲戌,雨赤雪于京師。

『新唐書』五行一(慶曆三年十二月二十六日、天雄軍および德博州において)時河北降赤雪 ,河東地震五六年不止,甫推洪範五行傳及前代變驗,上疏曰:「赤雪者,赤眚也,人君舒緩之應。舒緩則政事弛,賞罰差,百官廢職,所以召亂也。晉太康中,河陰降赤雪。時武帝怠於政事,荒宴後宮。每見臣下,多道常事,不及經國遠圖,故招赤眚之怪,終致晉亂。」(このあと地震について述べているが略)

括弧内は引用者による注

『宋史』孫甫傳

これら赤い雪が降ることは孫甫が言うように「赤眚赤祥」と考えられた。「眚」とは災厄、「祥」もまた五行では吉凶いずれにも用いられる。晋の武帝の時のように、上に立つ者が政治を怠り、近習を信愛し増長を招き、手柄のない者が褒美を授かり、罪のある者が誅殺されず、官僚体系が乱れると、天が血の雨を降らせたり体が赤に染まった子供が生まれたりといった怪しげな現象が起こる、と考えられたのである。

そういった考えが生まれたのは赤い雪の原因が不明であったからであるが、雪中の藻類によるものと判明するには顕微鏡の発達を待たなければならなかった。19世紀前半のビーグル号による世界一周旅行記において、ダーウィンもまたアンデス山脈で「赤い雪」を観察し「おそらく新種の細菌 (germs) によるものであろう」と書いている。

さて、わくわくしながら掬ってきた雪を透過型顕微鏡や実体顕微鏡で観察してみたが、単なる結晶しか見えない。雪とは別に不整形な結晶も散見されるが、これが何かわからない。とにかく藻類などの生物ではなく人工物に見える。

困って同僚に雪の写真を見せながら説明すると、彼はひどく気の毒そうな顔をして言った。

“Yuki, I think it’s the snow-melting agent turning snow green.”

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます