細胞診の講習会で香川に行ったとき、高松駅近くの居酒屋で初めて柚子酒というものを飲んだことがあった。口に含むとツンとした芳香が鼻に抜け、微かな苦みが喉を滑り落ちる感触が心地よく、帰りの夜行列車が入線するまでの時間潰しと思いつつ、少し過ごしてしまったことを覚えている。爾来、店の品書に柚子酒を見かけると時々頼むことにしている。

柚子を酒に入れて飲むことは、鎌倉時代には既に行われていたらしく、『古今著聞集』巻十八「飲食部」にこんな話がある。

滋井入道(藤原實教)が梶井宮を訪れ、酒盛りをしたときのこと。そろそろ宴もお開きという段になって入道が「そろそろ柚子にしますか」と言い出したので、すぐに柚子が届けられた。ある上達部(三位以上の殿上人および参議)が「柚八つ、柑七つ」と歌いつつ柚子を八つに切ったが、どうにも切り方が拙い。入道も宮も「惡しく切りつるものかな」と興が醒めた想いで黙ってしまった。

やがて気を取り直した入道が「行算ちょっと来て切ってみろ」と言うと、「等身衣に狩袴著たる侍法師の、みめよくつき〴〵しげなる」行算左衛門房が腰の庖丁刀を抜き、柚子を見事に三切にしたのであった。

およそ柚を切ることは、杯酌至極の時、肴物なり。杯を取る人、必ず三度呑むことにて侍るとや。その飲みやう、切るを見て一度、杯に入れて一度、しよくして一度なり。

柚子を切ることが、宴たけなわの座興としてあったことがわかる。

「柚八つ、柑七つ」とはなんだろうか。果実の小袋の数を指すのかとはじめ思ったが、よくよく考えると「桃栗三年柿八年」のようなわらべ歌から來たものであろう。たとえば十世紀に成立した源為憲『口遊』にこうある。

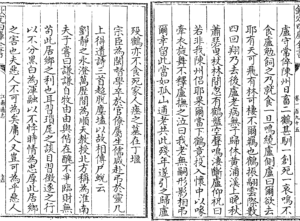

桃三、栗四、柑六、橘七、柚八。謂之菓木頌。

今案、桃樹裁(栽)後三年結子。他准之可知。

『口遊』飲食門(句読点を補った)

ここでは「柑六」だけれども、このへんは「柚は九年の花盛り」のように数がすこし変わった変形も多いので許容範囲内だろう。

ところで、上達部の切り方はどのように「惡し」かったのだろうか。

八等分なら、長軸を通る面で45°毎に切ったのかもしれず、半割を三回くりかえしたのかもしれない。「三切」は、長軸に垂直な面で三分割するしかあるまい。主に賞味するのは皮であるから、下手に庖丁をたくさん入れると、空気に触れてその香味が飛んでしまうのかもしれない。

時は下って江戸時代。

肥前佐賀藩主、鍋島宗茂のもとにひとりの器用な料理人がいた。彼は小さく剥いた柚子の皮を、六七尺(約2メートル)離れたところから、殿様の酒盃の中に投げ入れることができた。まさに百発百中で、一度たりとも外したことがなかった。

あるとき訪問客があった。殿様はふと思い出してその料理人のことを語ったところ、客人はぜひ見てみたいと言う。殿様もかねてから自慢したいところだったので、二つ返事で承諾し、料理人を呼んだ。座にはさっそく柚子と庖丁もしつらえられた。

殿様が「いつものように柚子の皮を酒盃のなかに入れてみせよ」と命じると、料理人「畏まり候」と承知した。一座が固唾を呑んで見守るなか、料理人は柚子の皮を削ぐと、やおら立ち上がり、客人のもとにつかつかと歩み寄った。そして手を伸ばして酒盃に皮を入れたので、座は一気に白けてしまった。殿様は大層怒り、「なぜいつものようにしないのか」と詰問したところ、料理人は平伏して、

平日の皮投は一時の游戯なれば、之を投誤まるも笑ふて済むことに有之候へども、今日は大切なる御客様に向て柚皮を差上ぐることなれば、万一入れ外す等の不調法これありては、私身に執り大事の至りと存じ候に付、安全なる方法に拠りて差上げ候ふなり

『想古録2』

と堂々と申し上げたので、殿様もまあそれも道理かと機嫌を直したという。

お偉方の座興に一身を賭けさせられる事のアホらしさは言うまでもないが、それを堂々と主張するのは、誰にでもできることではない。

この「剥いた柚子の皮を離れたところから酒盃に投げ入れる」藝は江戸時代に流行ったようで、『三曉庵随筆』では坊主までがやっている。『三曉庵随筆』は木村探元の作。彼は薩摩に生まれ、江戸で狩野探信に師事し、のち薩摩藩の御用絵師をつとめた。

薩摩の殿様(大玄院・島津綱貴)が参勤交代のため美濃路を進んでいたときのこと。おりしも旧暦六月の暑い盛りであった。門徒寺(浄土真宗の寺)を借りてひと休みしていると、住持が進み出て言うに、

「急なお越しでしたので、何の用意もございませんが、ひとつ肴を差し上げましょう」

そして袈裟をかかげタスキを掛けると、庭へ走り出て柚の木に登り始めた。そしてちょうどなっていた実をいくつかちぎると綺麗な盆に載せ、薄刃を添えて差出した。

「肴とはこれにござります。盃をお取りあげになったときに、ここから肴を差し上げましょう」

と住持。そう言われて、殿様が酒盃を掲げたところ、住持は柚子の皮を削ぐと、二間餘離れた末座から、皮を盃に投げ入れた。皮は見事に盃の中に入り、盃のなかで「きりきりと舞ひしづ」んだという。殿様たいそうお喜びになり、家老どもにも盃を持たせ、住持がそれぞれの盃に柚子の皮を見事に投げ入れるのを楽しんだ。感心した殿様が、

「よほど練習したのであろうな」

と尋ねると、住持、

「お恥ずかしい。坊主ではありますが、経文など読まず、このような藝に身をやつしております」

と答えたという。

――これなど言ってしまえば下らぬ宴会芸かもしれぬが、本業そっちのけに餘技に熱中する姿に私など深い親しみを感じずにはいられない。

『三曉庵随筆』の続きによれば、次の年、薩摩の殿様は帰路美濃路を通ったとき、再びあの寺を訪れたという。しかし、出てきたのは違う住持であった。「前に居た住職はどうした。隠居でもしたのか」と殿様が尋ねると、新しい住持はただ「死にました」とだけ答えた。殿様が思わず空を仰ぐと、風に揺れる柚の枝に、採られぬままの実がいくつか残っていた――と、探元は書き残している。

『三曉庵随筆』「平田了竹の事」

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます