寝ぼけあたまで本を読んでいて「ハンバーグ種はよく卵を産む」なんて文を見て目が醒めた。

……なんのことだい。ハンバーグのタネが卵を産むって。

前後をよく読むと、このハンバーグというのはニワトリの品種のことだった。どうも明治の頃は「ハンバーグ」と言えば Hamburg 種のニワトリのことであって、今のハンバーグは「ハンバク、ビフテーキ」(『女鑑』1895年)や、「ハムボーク、ステーキ(小平丸形製牛肉)」(『食道樂』1906年)などと呼ばれていたらしい。「小平丸形製牛肉」とはそのまんまである。

ハンバーグはまあ手軽な料理であるし、私もよく作るが、どちらかと言えば外で食べた方が美味い気がする。私は実験以外は目分量であるから、どうもパン粉を入れすぎて食感がモクモクしたものになるのが悪いのかもしれない。

静岡にいたころ「先生こっちに来て三年になるのに、あそこに行ったことないんですか?」と技師さんに「さわやか」という店に連れてゆかれたことがあった。妙な店名だなぁと思ったが、見たところ普通のファミリー向けレストランで、「げんこつハンバーグ」というメニューが売りらしい。ここは素直に従っておくのが賢明であろう、とそれを頼むことにしたのだが、ソースが二種類ある。オニオンソースとデミグラスソースである。連れてきてくれた人が「どちらにしますか?」と値踏みするようにこちらを見ているので、まあこういうのは味の薄いものを選ぶのが良いっていうパターンだよ、とオニオンソースを選んだところ正解であったらしい。そういうことなら「そりゃデミグラスソースちゃうん」とボケた方が「やっぱり一見さんはあきまへんな。ここはオニオンソース一択でっせ」と喜んでもらえたかな、とモッタイナイことをしたような気がした。大阪人ならよくあることである。ハンバーグの方は肉肉しくて美味かったが、たしかにこれならばオニオンソースの方があっている。

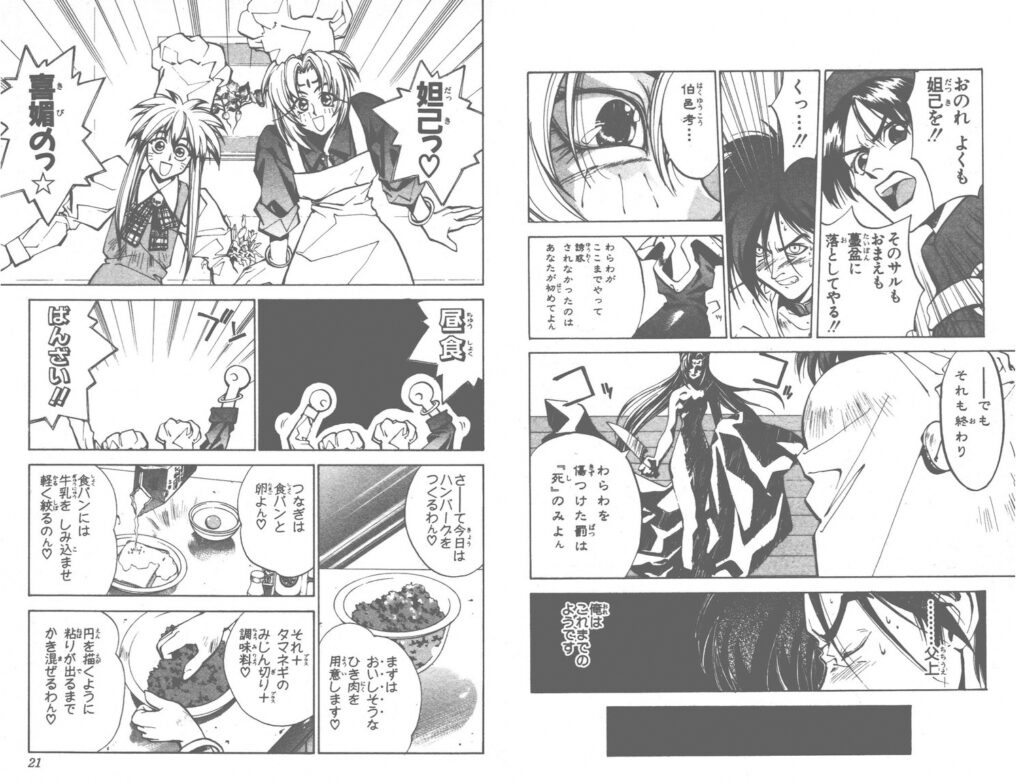

さて、むかし読んだ藤崎竜の『封神演義』にもハンバーグが出てきたな、と思い出したので、あれは本当は何だったのだろう、と疑問がわいてきた。ハンバーグが出てくるくだりはだいたいこんな感じである。

姫昌が殷の紂王によって幽閉されたため、その子・伯邑考(以下ハンバーグさんと呼ぶ)は父の釈放を願い家宝を持って王都朝歌に赴いた。しかし紂王に献上した猿が妲己を襲ったため、彼は処刑され、その肉はハンバーグにされたのであった。

さて、原作ではこのくだりはどうなっているのだろうか?

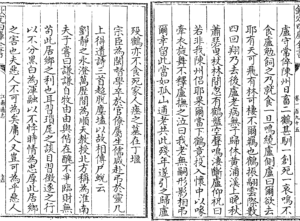

紂王命付于蠆盆,喂了蛇蝎。妲己曰:「不可。妾常聞姬昌號為聖人,說他能明禍福,善識陰陽。妾聞聖人不食子肉,今將邑考之肉著廚役用作料,做成肉餅,賜與姬昌。若昌竟食此肉,乃是妄誕虛名,禍福陰陽,俱是謬說。竟可赦宥,以表皇上不殺之仁;如果不食,當速斬姬昌,恐遺後患。」紂王曰:「御妻之言正合朕意。速命廚役,將邑考肉作餅,差官送往羑里,賜與姬昌。」不知西伯性命如何,且聽下回分解。

『封神演義』第十九回 伯邑考進貢贖罪

マンガではハンバーグの箇所は「肉餅」となっている。

なるほど。たしかに日本人が「餅」と聞いて想像するのは臼と杵でつくった平たい食べ物であるから、イメージとしてはハンバーグの通りである。

ただこれは中国のハナシであるから、「肉餅」がハンバーグというのは少しオカシイのではないか。中国の「餅」は小麦粉を原料とする食品の総称であり、「肉餅」ならば肉で作ったアンを小麦粉の生地で包んだもの、と考えるのが普通である。

たとえば『魏書』胡叟傳なんかを見ると、胡叟は宴会に呼ばれることがあると、腹一杯食ったあと余った肉餅を大きな袋に詰めこんで養子に持ち帰ったという。もし肉餅がハンバーグなら、そんなものを袋につっこんだらバラバラになりゃせんかね?

肉餅とはどんなものだったのだろうか。

『東京夢華錄』によれば開封には「曹ばあさんの肉餅」なんていう名物があったそうである。また「蓮花肉餅」というものもあったようだが、残念ながらどちらもどんな食べ物であったか書かれていない。

明代の小説を読んでいると、敵を「棒で打ちのめして肉餅にした」だの「地面に叩きつけ肉餅にした」だのといった表現が出てくるから、どうも平べったく肉々しいもののようである。

……ならばやはり「小平丸形製牛肉」なのだろうか?

どうにもよくわからんので料理書の方を見てみると『遵生八箋』にこう書かれていた。

肉餅方:每麵一斤,用油六兩。餡子與卷煎餅同,拖盤熯,用餳糖煎色刷面。

卷煎餅方:餅與薄餅同,餡用豬肉二斤,豬脂一斤,或雞肉亦可,大概如饅頭餡,須多用蔥白或筍乾之類,裝在餅內,卷作一條,兩頭以麵糊粘住,浮油煎令紅焦色,或只熯熟,五辣醋供。素餡同法。

『遵生八箋』(訳の関係上「肉餅」と「卷煎餅」の順番を逆にした)

「拖盤」は今だとトレイのこと。豚肉ないし鶏肉とネギ、タケノコを入れたアンを小麦粉の生地で包んで焼いたもののようである。ミートパイという方が分かりやすいか。先に挙げた「棒で打ちのめして肉餅にした」だの「地面に叩きつけ肉餅にした」といった表現は、小麦粉の皮を皮膚に、中に詰まった肉を内臓になぞらえているのだろうと思われる。

ざっと調べたかぎり昔の料理書にこれ以上詳しい説明はなさそうである。

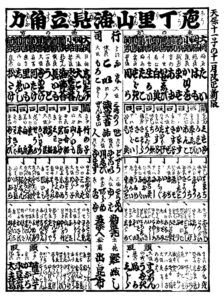

現代の画像検索を見ると、中に肉を詰め小麦粉の皮で包んだ平べったい食べ物を指すようだ。ただ、右上カドを見てもわかるように、ハンバーグ状のものを「肉饼」と呼ぶことも少数ながらあるようである。

さてさて、ハンバーグさんはどちらにされたのだろうか?

ハンバーグの方が肉々しく、妲己の残酷さを表わすのには好適と思われる。しかし、たとえば皮につつまれた方であれば、何も知らぬ姫昌が一口かじったところ肉が中に詰まっているのに気づき、そこでネタばらしをすることで彼に衝撃を与える、なんて展開にもできたのではないか――いや、私は姫昌のじいさんに何の怨みもないが。一方姫昌は不穏な雰囲気を感じ取っており、実は一口かじったときに外の皮だけを食べ、中の肉は舌で押し戻していた、なんて二段構えにしても良い。ただこれは手で持ってかぶりつくときの話で、箸で食べるなら使えない。それにマンガの方では姫昌が「私はハンバーグは大好物なのだ!!!」と言った時点で使いの者はさっさと去っているが、原作の方ではありがたく押し頂いたあと、三つとも全てその場でパクパク食べて入れ物に蓋をするところまで見届けられている。だから結局のところそんな小細工は無意味なのであった。

うん。やっぱりハンバーグさんはハンバーグにされるのが一番かな?

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます