pickup– tag –

-

刑務所のにおい

駆け出しのころの記憶――。 精神科の研修中、指導医が刑務所に往診に行くというので「僕も行きまーす!」とカバン持ちを買って出たことがあった。 「入ったことないんですよ!どんなところなんでしょうね?」 バスの後部座席に揺られつつ、私はしきり... -

父と子と汁かけ飯 ―― 飯に汁をかけてはいけないか?

こどものころ、よく味噌汁をごはんにかけて食べていた。 そのたびに前で食事をしていた父が「ねこまんまだな」と渋い顔をしたのを憶えている。「どうもこれは不調法な行いらしい」といつしかやめてしまったのだが、今でも内心腑に落ちない思いが残って... -

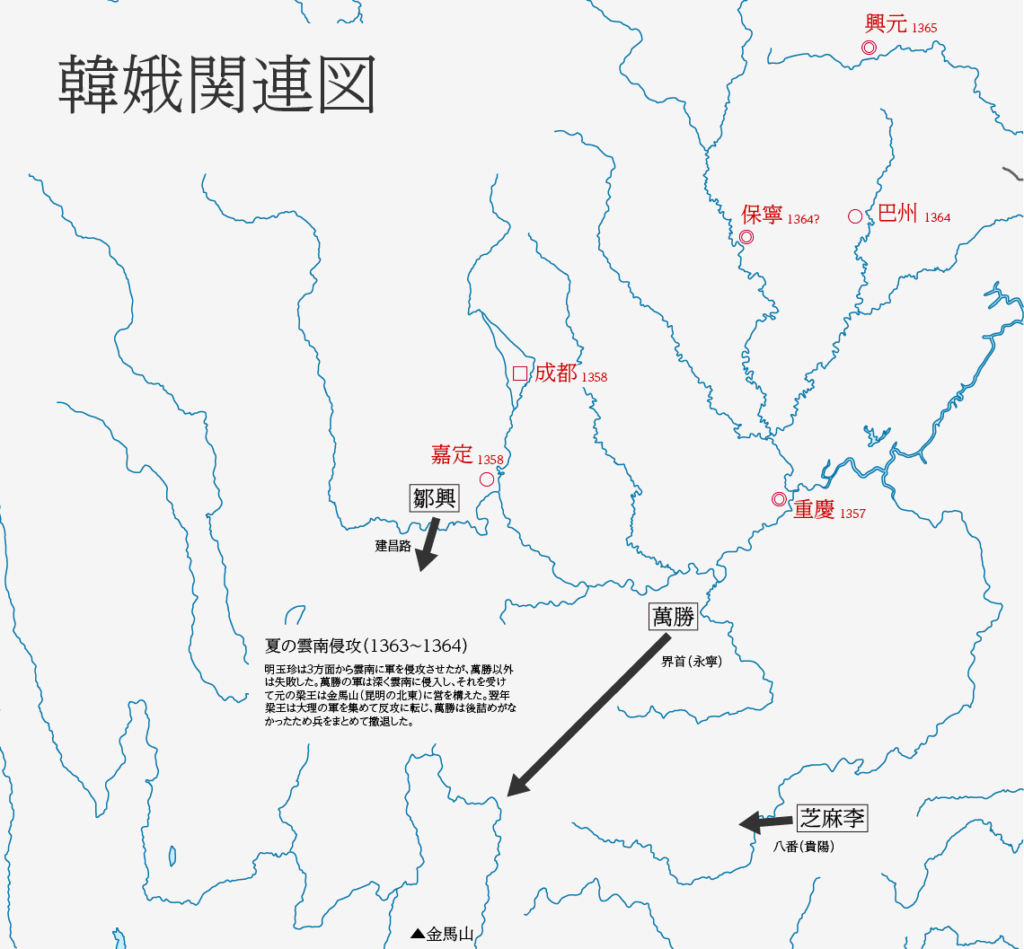

蜀のムーランと明玉珍の乱

「ムーランって誰やろ?」 USCAP Annual Meeting でロサンゼルスに行ったとき、「久しぶりに豚骨ラーメンが食いたいなぁ」とリトルトーキョーをふらふら歩いていたら、いたる所にアジア人女性が大写しになった映画広告があった。よく見ると MULAN と書か... -

緑の雪が降ると

ある朝、雪を踏みながらラボに向かっていると、道端に寄せられた雪が一部やや緑がかっていることに気がついた。 「彩雪現象だろうか」としゃがみこんで観察したところ、ますますそれっぽく見える。 彩雪現象とは雪が赤や緑などに染まって見える現象... -

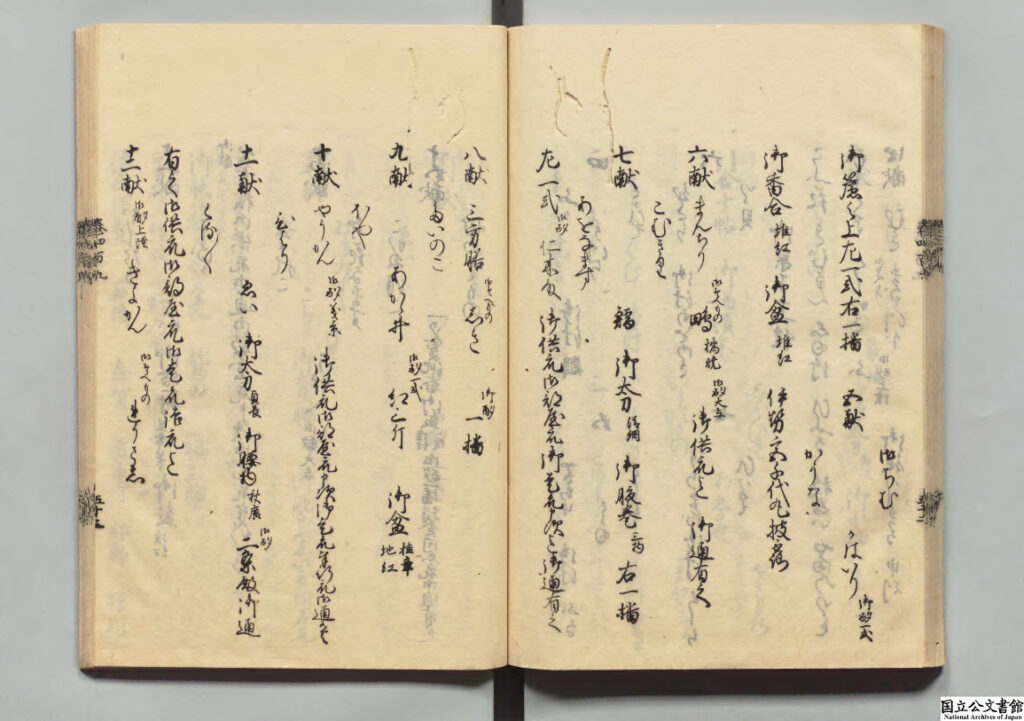

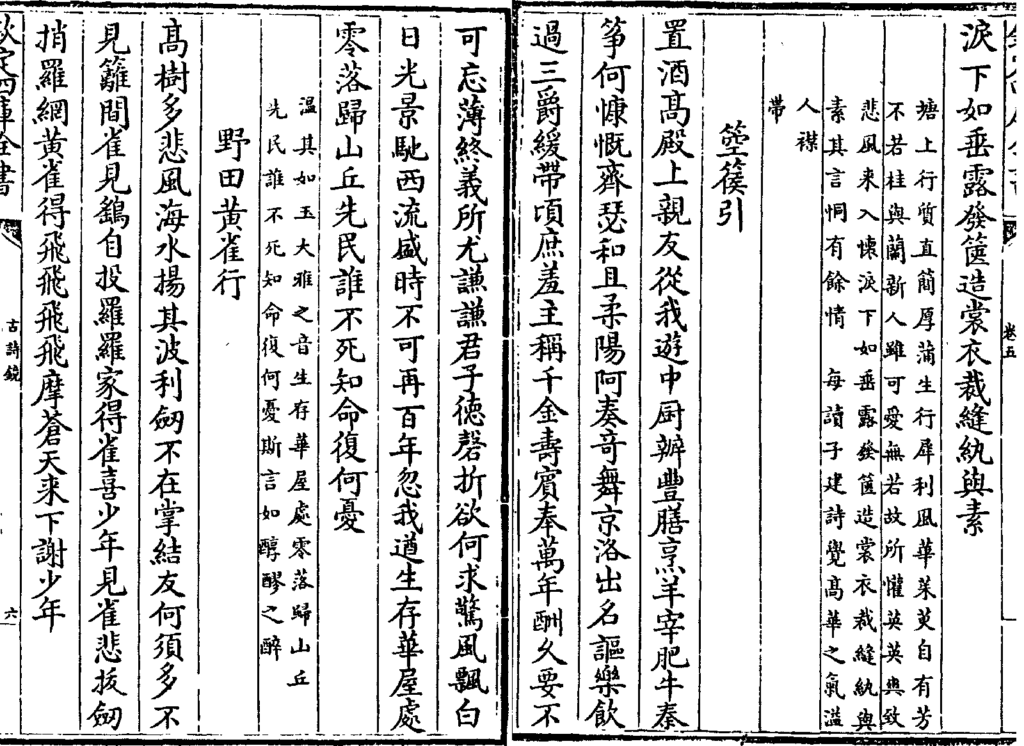

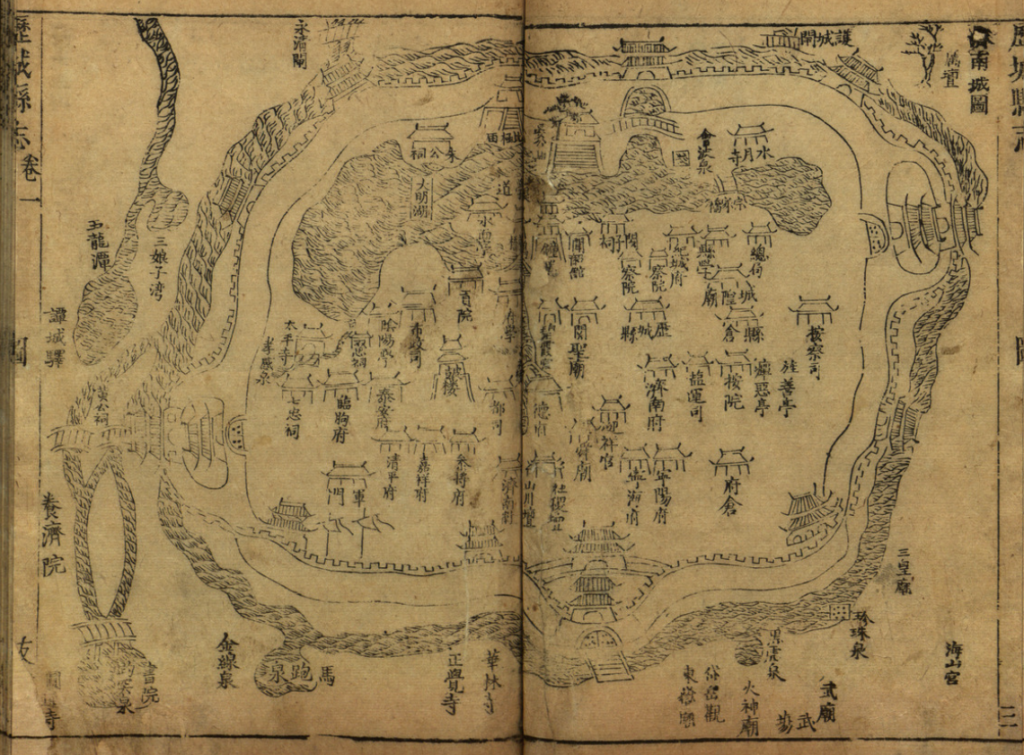

鯛の子

永禄十一年(1568年)5月、当時越前一乗谷に寄居していた足利義昭が朝倉義景を訪ねたときの記録(『朝倉亭御成記』)を眺めていたら、献立に「たいのこ」を見つけた。 『朝倉亭御成記』/『群書類従』所収(国立公文書館デジタルアーカイブより) 「九... -

少女架刑

呼吸がとまった瞬間から、急にあたりに立ちこめていた濃密な霧が一時に晴れ渡ったような清々すがすがしい空気に私はつつまれていた。 十六の少女が生を終えたところから、この短篇ははじまる。 極貧に育った彼女は、家計のために働かされるうち、肺炎... -

赤穂のカレー

赤穂城の近くにほんのすこしだけ住んだことがある。 「住んだ」というのはかなり大げさで、赤穂城の近くにある病院に三週間ほど泊まりがけで実習に行ったことがある、というだけである。関西から赤穂だと新快速で通えないこともないが、せっかくなので... -

柚子酒の藝

細胞診の講習会で香川に行ったとき、高松駅近くの居酒屋で初めて柚子酒というものを飲んだことがあった。口に含むとツンとした芳香が鼻に抜け、微かな苦みが喉を滑り落ちる感触が心地よく、帰りの夜行列車が入線するまでの時間潰しと思いつつ、少し過ご... -

『封神演義』のハンバーグさんはハンバーグになったのか?

寝ぼけあたまで本を読んでいて「ハンバーグ種はよく卵を産む」なんて文を見て目が醒めた。……なんのことだい。ハンバーグのタネが卵を産むって。 前後をよく読むと、このハンバーグというのはニワトリの品種のことだった。どうも明治の頃は「ハンバーグ... -

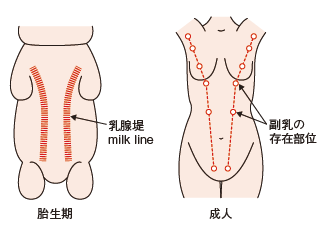

李世民は父の乳を吸った――どの乳を?

史書を読んでいて登場人物の正気を疑うことは時々あるが、つい先日も職員食堂でワカメごはんを噴き出しそうになったことがあった。元兇は『資治通鑑』唐紀、玄武門の変で李世民が兄の皇太子李建成と弟の李元吉を殺害したあとのくだりである。 上乃召世民... -

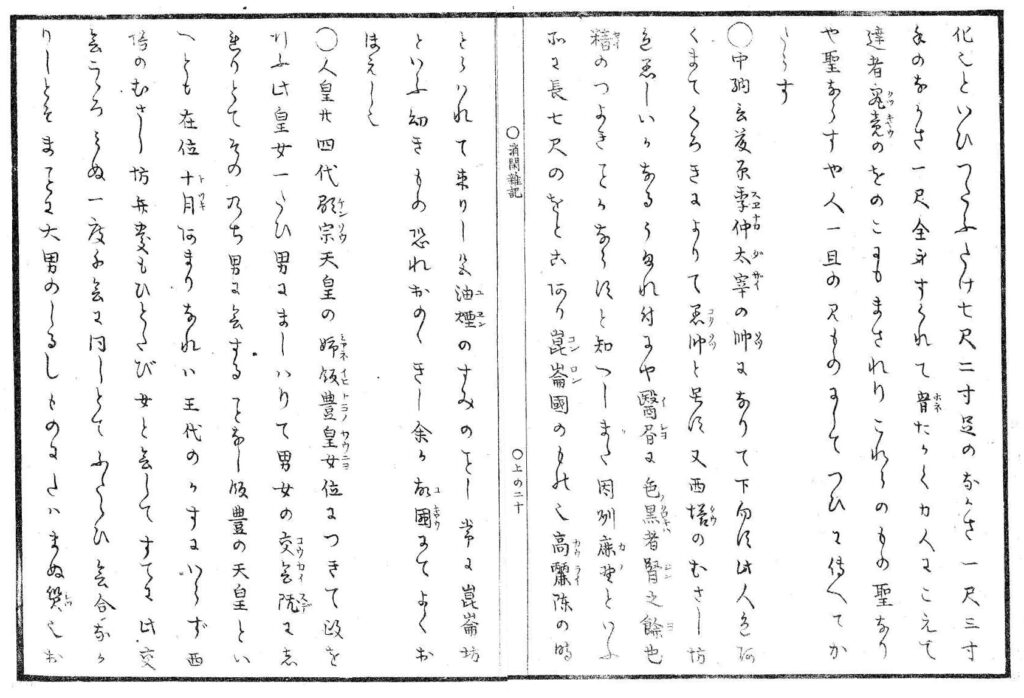

鳥取の崑崙坊

顕微鏡をのぞく合間に『消閑雑記』という本を拾い読みしていたら、おもしろい話がのっていた。 江戸時代のはじめ、因幡国鹿野(現在の鳥取市鹿野町)に「崑崙坊」と呼ばれる黒人の大男がいたというのである。 因州鹿野といふ所に長七尺のをとこあり。... -

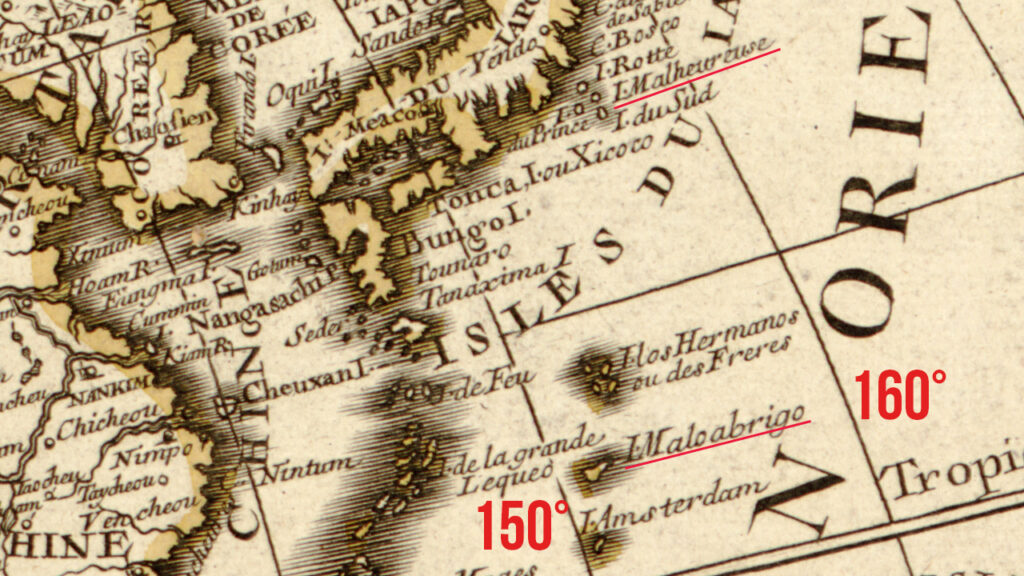

グリニッジ天文台はまだない

16, 17世紀ごろ、ヨーロッパでは日本の東方海上に金銀島があるという考えがあり、何度かこの幻の島の探索が行われた。 1643年にもバタヴィアからカストリクムとブレスケンスの二隻が出帆し、日本の東北海上を目指した。カストリクムは蝦夷・千島に達し... -

あなたの番がまわってきたのは

斉の景公は、都の南郊にある牛山に登った時、北のかたに都の街なみを見おろして、涙ながらにこう言った。 「なんと美しい国だろうか。樹木は青々と茂っているというのに、どうして移ろいゆくまま、この国を後にして死ななければならないのだろう。もしこ... -

廖化は凡將か?――「蜀中に大將なく、廖化を先鋒となす」について

廖化という三國蜀の將軍がいる。はじめ関羽のもとで主簿をつとめ、関羽が敗れたあと呉に一時属したが、自分が死んだという噂を流して劉備のもとに帰った。その後だんだん出世して右車騎將軍、假節、并州刺史に至り、中郷侯に封じられた。 私が彼の名を... -

黒すぐり!よりによって、こんなものを!

中学生くらいになると色気づいて父親の本棚を漁ったりするものである。 ある日、なんぞ助平な本でもないかと父の本棚の背表紙を眺めていたら、ハヤカワ文庫の『スペイン要塞を撃滅せよ』というおもしろそうな本があった。 さっそく拝借して読んだと... -

ドラえもんの「ようろうおつまみ」考

子供のころ欲しかったドラえもんのひみつ道具に「ようろうおつまみ」がある。 藤子・F・不二雄『ドラえもん 第10巻』てんとう虫コミックス、小学館 もちろん幼稚園児に酒の味なぞ分かるはずもないので、私の頭の中では、キリンレモンのようなジュース... -

本から車が飛び出てくるぞ!

初めて自分のこづかいで買った本のことはよく覚えている。 場所は梅田の旭屋書店、エスカレーターを降りてすぐ右手の文庫本コーナーで、買った本は遠藤周作の『ぐうたら生活入門』である。 帰る段になり、階段で買った本を父に見せると、父はすこし... -

おのづからうちおく文も月日へて

亡くなった祖父の書架を整理していたとき、紙魚を見たことがあった。あれはたしかアンドレ・モーロワの『英國史』で、今は珍しいフランス装の本だった。 紅箋白紙兩三束 紅箋白紙兩三束 半是君詩半是書 半は是れ君が詩、半は是れ書 經年不展... -

日坂のわらび餅のゆくえ

最近とんと聞かなくなったが、夏の昼どきになると、 わらびーもちー わぁらぁあびぃいいもちぃいい つめたくてぇー おいしいよっ! と流しながら街をぐるぐる回る軽トラックがいたものである。 それを聞くたび、子供心に「わらび餅は... -

人妻にへんなことを言ったはなし

何年も後になって「あれはちょっとまずかったな」と、何気なく発した言葉を後悔したことは数えきれない。今日またひとつ思い出したことがある。 田舎病院での研修が終わったときのこと。二年間の修行期間を共に過ごした同期はそれぞれの進路を選び、全... -

あさねのうた

小学生のころ「たのしいこと」という題で作文を書かされたことがあった。私は嬉々として いちばんたのしいのは朝ねることです。ねながらお母さんが朝ごはんをつくってくれる音をきくのが好きです。ししゃものすこしこげたにおいや玉子焼きのあまいにおい... -

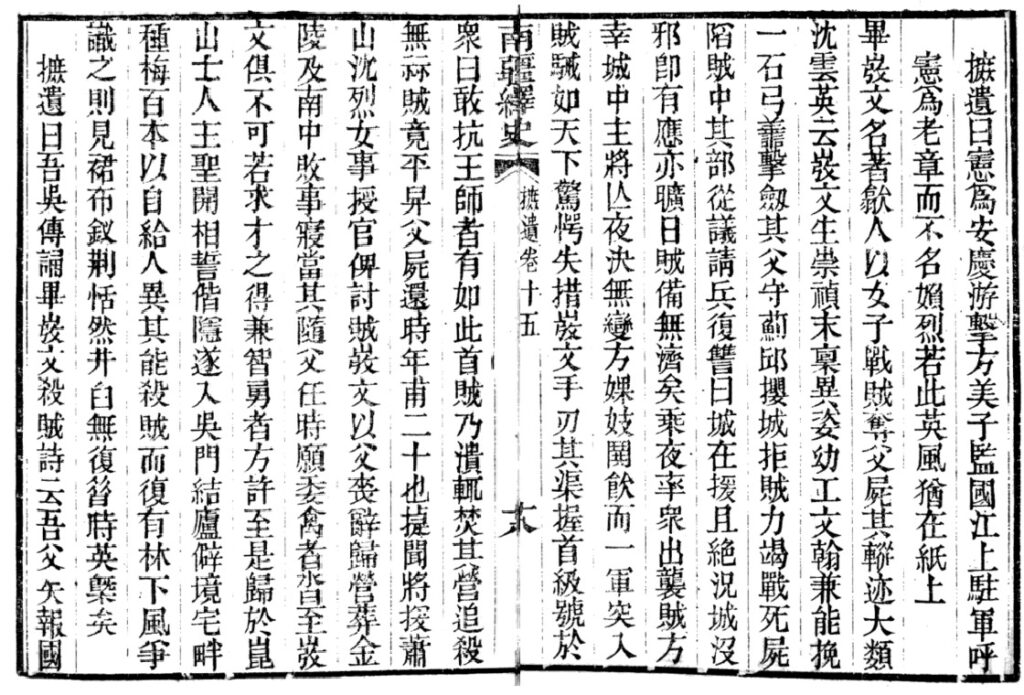

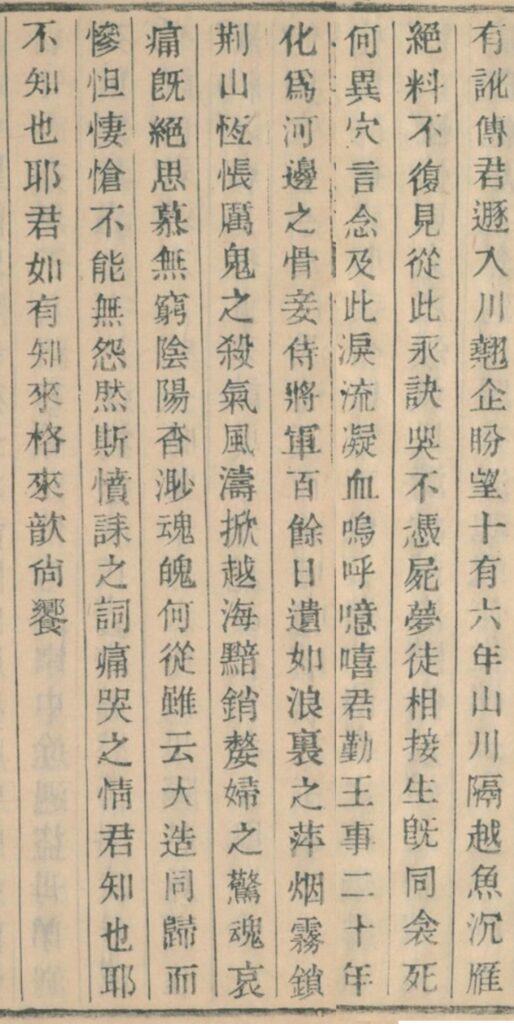

畢著 ―― もうひとりの沈雲英

沈雲英の生涯をたどったとき、畢著のことにすこし触れた。 畢著は薊邱の守將の娘で、父が戦死したあと間髪を入れず夜襲を決行し、敵を撃退した烈女である。 その事蹟は沈雲英となんら変わるところがない。しかし、畢著の名は明史には見えず、わずか... -

沈雲英實錄

顕微鏡を覗く眼を休めるため、職場の個人書架から本を取り出して読んでいたとき、ひとつの文が目にとまった。 攻道州,守備沈至緒戰歿,其女再戰,奪父屍還,城獲全。 『明史』張献忠傳 張献忠の軍が道州を攻めたとき、守備(官名)の沈至緒が戦死した... -

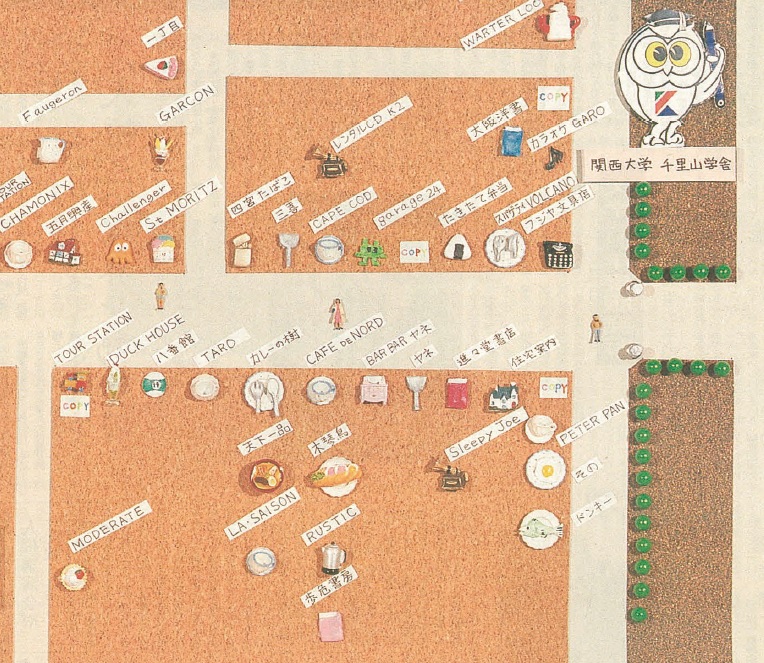

関大前「ぼけ書房」

読書の好みというのは年輪を重ねるに従って変わるものらしい。 中学生のころは独文一辺倒で、学校の図書室でカフカやマンの全集を片端から読んでいた。高校にあがるとプーシキン、ドストエフスキー、チェーホフといった露文に遷り、シュライエルマッハ... -

蓮酒をはじめたのは?

如是閑の自傳に、女中奉公に出ていた祖母が殿様からよく「蓮酒」を飲まされた、という話が出てくる。「蓮酒」とは、蓮の葉を茎ごと取ってきて葉に酒を注ぎ、茎に口をつけて吸う遊びである。そのままでは葉に酒が貯まるだけであるから、葉に孔を空けて茎... -

薩摩芋と瓢箪と鰹節と

あるとき、殿さまが家臣をお集めになりました。その手には薩摩芋が一本握られております。 「そなたたち、これを見てなんと思う」 家臣は口々に「薩摩芋でございます」と答えましたが、殿さまはなにやら不満げなご様子。 「名など聞いているのではない... -

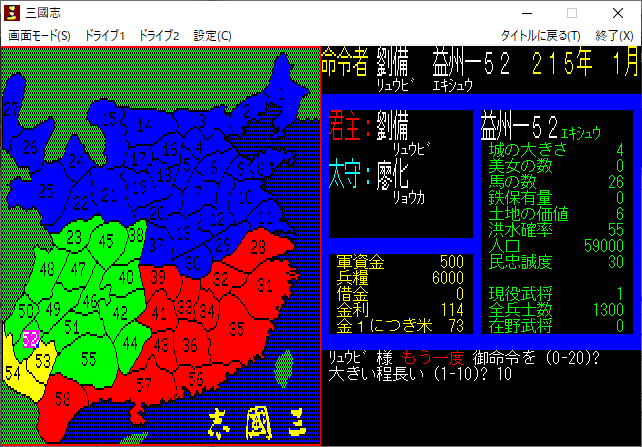

星をみる魏延

むかし光栄三國志の攻略本に「劉備・関羽・張飛の贋者で新勢力を作り、どちらが本物か争う」なんていう趣向のリプレイがあった。たしかIIのころではなかったか。「あいつらこそニセ者だ」と贋者の方が筋違いの闘志を燃やしているあたりがおもしろかった... -

つくしの卵とじ

旅人なればこそ 小柴がくれに茜さす いとしき嫁菜つくつくし 摘まんとしつつ 吐息つく まだ春浅くして あたま哀しきつくつくし 指はいためど 一心に土を掘る 本棚から詩集をとりあげて眺めていたら、祖父母の家でつくしを食...

1