ネパール人がやっているカレー屋で

「ナンかライス選べます」

と訊かれてちょっと戸惑ったことがある。文字に起こすとナンの変哲もない問いかけだが、「なんか」がフラットに一語ひと続きで、「ライス」との間に一拍あったせいで、

「なんか(知らんけど)、ライス選べます」

に聞こえたのである。

以後これを一つ話にしていたのだが、最近マンガで同じネタをみかけたので、世に同じ勘違いをする人は多いらしい。

「なんか」で思い出すのは留学時代よく食べていた NANKA SEIMEN の太長うどんである。行きつけのアジアンマーケットに置いてあるうどんの中では最も日本のうどんに近い味で、かつ値段が安かったから、いつも棚に缺かさぬよう注意していた。

「太長」とは言っても日本人からすれば普通の太さで、円い断面をしている。個人的な感想では、食感がつるつるしていて、オーソドックスなかけうどんが最も佳い。

初めて店頭で見かけたとき「この NANKA ってなんだろう」とずいぶん不思議に思った記憶がある。「南柯」だったら面白いがそんなわけなし。「南華」なら日本製にあやかった中華ブランド製品であろう(そういうのがいっぱいあるのである)。大穴で「ナンも製麺もやっとるでよ!」「なんか知らんけど製麺始めちゃいました!」はどうかと思ったが、裏を見てやっと意味がわかった。

NANKA SEIMEN LLC, Los Angeles, CA 90058

カリフォルニア州にある会社のようだ。ということはカリフォルニア州(加州)の南にあるから「南加」と名づけられたものと見える。設立は1905年とあり、命名法も時代相応である。

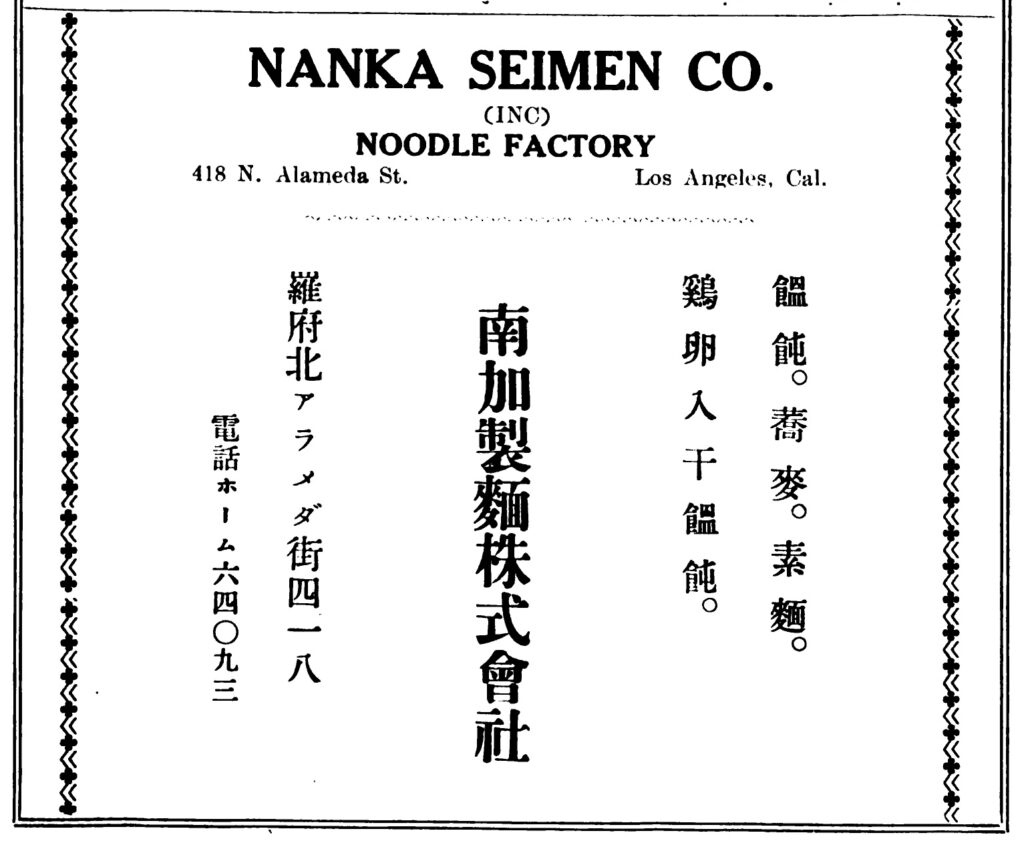

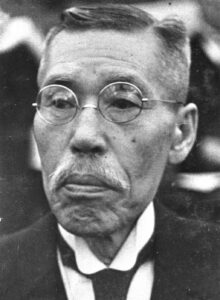

ウェブサイトを眺めると、佐賀県出身の徳永政吉が始めた製麺業で、当初の場所は 418 N. Alameda St. とまさにリトル東京にあったことがわかる。

1918年の『日米年鑑』によれば、資金2万ドル、生産量は年間40万斤(240トン)、従業員5人とある。使用機械は日本製と書かれている。

太平洋戦争の勃発により、他の日系人とともに徳永氏も強制収容所に送られ、工場の鍵は従業員であったサヤノケイイチロウ氏に託された。そして戦後彼が工場を再開させ、1975年にその子ショウイチが事業を受け継いだ。しかし後継者に恵まれず、2016年にパン粉や天ぷら粉を製造する Upper Crust Enterprises 社のゲイリーカワグチ氏に事業を譲渡したということであった。

ちょうどロサンゼルスタイムズに NANKA SEIMEN を紹介した記事を見つけたので、これを訳して本記事の括りとしよう。

職人:技術の最先端を行く地元密着型製麺業

The Artisan: Local noodle maker on the cutting edge of technology

サヤノショウイチ氏が乾燥室の金属扉を開けると、金属製のラックに整然と掛けられた10フィート(約3メートル)に及ぶうどんがカーテンのようにさらさらと風に揺れていた。「今でも毎日麺を切っています」と語る氏は75歳になる元航空力学技術者である。彼は Nanka Seimen の製麺業を30年以上前に父から受け継いだのだった。

小麦粉に覆われた乾燥室は昔も今も変わらない。この工場を建てた日本人の徳永政吉氏が第二次世界大戦勃発後従業員のサヤノ氏に鍵を託したときと変わらぬ姿を今も保っている。バーノンを拠点とする Nanka Seimen の工場ではどこでも、最先端の和式麺やワンタン製造機をこの白い粉が覆っている。

Nanka Seimen が個人商店から活気ある大工場へと発展し、一日に何千ポンドものそばとそうめんを生産するに至るまでは、革新的な製造技術の導入が缺かせないものであった。しかし、その成長があってなお100年以上ものあいだ地元の人々に親しまれてきたのは、常に変わらぬ家族の絆があったからこそできたことなのである。

サヤノ氏は手作業で裁断された麺のカーテンでかくれんぼをしながら、子どもの頃から製麺業の裏表をすみずみまで学んだ。

数年間に導入したワンタン切り機を指さしながら「この機械の前に、父は空気圧でワンタンの皮を押し出して格子状に着るカッターを開発しました」と彼は言った。「さらにその前は生地をテーブルにのせて手で切っていたんですよ」

元マクドネル・ダグラス社のエンジニアであった彼にとって、大量に麺を作ることは航空宇宙の設計とは大きく勝手が違っていた。しかし、家族の絆がやがてサヤノ氏をきしめんの世界へ誘ったのである。

「父が年をとったので、手伝いをするようになったんです」

その父 ケンイチロウさんが1930年代後半ロサンゼルスにやって来たのも、また家族の絆によるものであった。ケンイチロウさんは父(サヤノ氏の祖父にあたる)に連れられて日本からロサンゼルスに渡航し、家計を助けるために Nanka Seimen で働いていたのであった。

サヤノ氏によれば、Nanka Seimen の初代オーナーは1905年に最先端の製麺機器を使って最初のうどんを作ったという。

「当時、機械で麺を作るというのは新しい技術でした。もしかすると彼がアメリカで初めて機械式製麺を行ったのかもしれませんね」と彼は言う。その機械は徳永さんが故郷の佐賀県から取り寄せたもので、原始的な手回し式製麺機である。徳永氏の妻はリトル東京でレストランを経営していた。「麺を手でこねるのには大変時間がかかったものです」

ごちゃごちゃした工場の2階には、サヤノ家をはじめとする従業員とその家族が住んでいた。

1941年12月7日、真珠湾攻撃の直後、徳永氏はケンイチロウ氏に工場の鍵を託した。

「徳永氏は既に高齢で、日系人収容所の苛酷な生活には耐えられそうもないということで、急いでロサンゼルスを離れたのです」と当時7歳だったサヤノ氏は回想する。徳永一家は、カリフォルニアの日系人の強制収容を避けるために東に逃れたのであった。「財産を全て捨てて逃げるか収容所に行くか決めるのに時間は残されていませんでした」

「私の父は機械の荷造りのために残り――そしてアリゾナにあった収容所に向かいました」と彼は語る。

4年後、サヤノ一家は小麦粉とは関係ない生活をするだろうと思いつつロサンゼルスに戻ってきた。「父は製麺所を再開するつもりはありませんでしたが……当時の日系人にとって、生活を立て直すのは並大抵のことはありませんでした」結局彼の父は倉庫から機械を引っ張り出し、新製品の開発に力を注ぎ、ようやく生活できるようになったという。今では、そば、きしめん、そうめん、うどんなどの日本の麺類や、中国の卵麺など、1日に1万ポンド以上のワンタン包装や麺類を生産している。

製麺の技術革新についてゆくことは、エンジニアにとっては第二の天性とでも言うべきものである。「捨てるものなんてないんですよ」と言いながら彼はプラスチック容器の蓋を開けて見せてくれた。中には乾麺を裁断したときに出る切れ端がつまっていた。これを粉に戻して生地に練りこみ、再度製麺するのである。「この機械ができる前は切れ端を一晩水に漬けておく必要がありました」

昼過ぎになると、製麺機のブーンという音に代わって裁断機のパンチ音が聞こえるようになった。サヤノ氏の妻ノブコさんは、午前中につくられた裁断前のワンタンの生地をめくる6人の従業員を監督している。

「パッキング技術は主に肉やチーズ向けに開発されましたので、ワンタンのようなものにそのまま使うことはできませんでした。ワンタンは単純に真空でシールするだけではだめなのです」とサヤノ氏は言う。正確に酸素を窒素に置き換えることで、ワンタンの皮がレンガのように互いにくっついて固まらないようにしなければならないのである。

このように常に新しい技術に常に目を向けながらも、今も昔も変わらないものがあると彼は言う。「麺の製法、これだけは変わることがありません」

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます