16, 17世紀ごろ、ヨーロッパでは日本の東方海上に金銀島があるという考えがあり、何度かこの幻の島の探索が行われた。

1643年にもバタヴィアからカストリクムとブレスケンスの二隻が出帆し、日本の東北海上を目指した。カストリクムは蝦夷・千島に達したが、金銀島は発見できず台湾に引き返している。一方でブレスケンスは暴風雨のため八丈島附近でカストリクムとはぐれてしまった(そのため八丈島は不運島としばらく呼ばれることになる)。その後南部藩の山田浦に寄港できたものの、上陸した際に船長らが捕らえられ江戸に送られるという事件が起きた。これが「ブレスケンス号事件」である。なおブレスケンス号は船長の捕縛を知ってすぐに出港し、カストリクムと奇跡的に合流し無事帰還できたのだった。

さて、その顛末は『バタヴィア城日誌』に収められているのだが、それを読んでいるときにちょっと引っかかったところがあったので、備忘がてら書いておこう。

同月二十五日スピリト・サント岬の東方約六十マイルの所を過ぎて、五月三日マラブリガMalabriga 〔沖ノ大東島か〕島を視界に、北緯二十四度三十分経度百五十一度二十六分の所に在り、その後十一日を経て日没後砂時計の三刻に、北緯三十三度二十分経度百五十八度四十五分の所、日本の南東角ボーソBoso 〔房総半島野島崎付近か〕の北北西三十六、七マイルの不運島Ongeluckige〔現在の八丈島〕と称する島の辺に在りて、突然風凪ぎ潮は強く岸に流れしゆえに、碇を珊瑚礁三十六尋の所に卸すの止むなきに至れり、しかして翌日端艇にて該島に到りて食料品を得られざるか探検することとなしたり。

村上直次郎訳注 中村孝志校注『バタヴィア城日誌2』平凡社、1972年

Malabrigaとされた島はどこだろう、と本文中の記載を実際の位置と照合してみたところ以下のようになった。

| 島 | 緯度 | 経度 |

|---|---|---|

| マラブリガ Malabriga | 24°30′XX″ N | 151°26′XX″ E? |

| 沖大東島 | 24°27′57″ N | 131°11′23″ E |

| 不運島 Ongeluckige | 33°20′XX″ N | 158°45′XX″ E? |

| 八丈島 | 33°06′34″ N | 139°47′29″ E |

緯度はだいたいあっているが、経度が大きくずれている。東経151度にしても158度にしても太平洋のどまんなかである。

この時代、航海中に経度を正確に測定することが難しかったことはよく知られた事実である。当時、航海中に経度を測定するには方角、船の速度と航行時間から推定するしかなく、航海期間が長くなるにしたがってズレも大きくなった。ただすこし違和感がある。彼らはバタヴィアを出発し、テルナーテから北上し Malabriga 近海に達したのだが、二十日ほどの航海でこんなに経度がずれるものだろうか?

当時船の速度を測定する方法はハンドログ法によった。これは凧のような形の木片に紐をつけて船尾から海中に投じ、砂時計の一定時間内にどれだけ紐が繰り出されたかで速度を知る方法である。この速度と時間をかければ船が進んだ距離がわかるわけである。ただ、速度は常に計測しているわけではないから、ずっと東西に移動していたりすると誤差が大きくなってもおかしくはない。が、今回はそうではない。

しばし数字を眺めつつ首をひねっていたのだが、どちらもほぼ20度づつずれていることに気がつき、やっと「ああなるほど」と合点がいった。これは本初子午線がそもそも違うんだな。まあそれはそうだ。そもそもグリニッジ天文台なんかまだ影も形もないではないか。

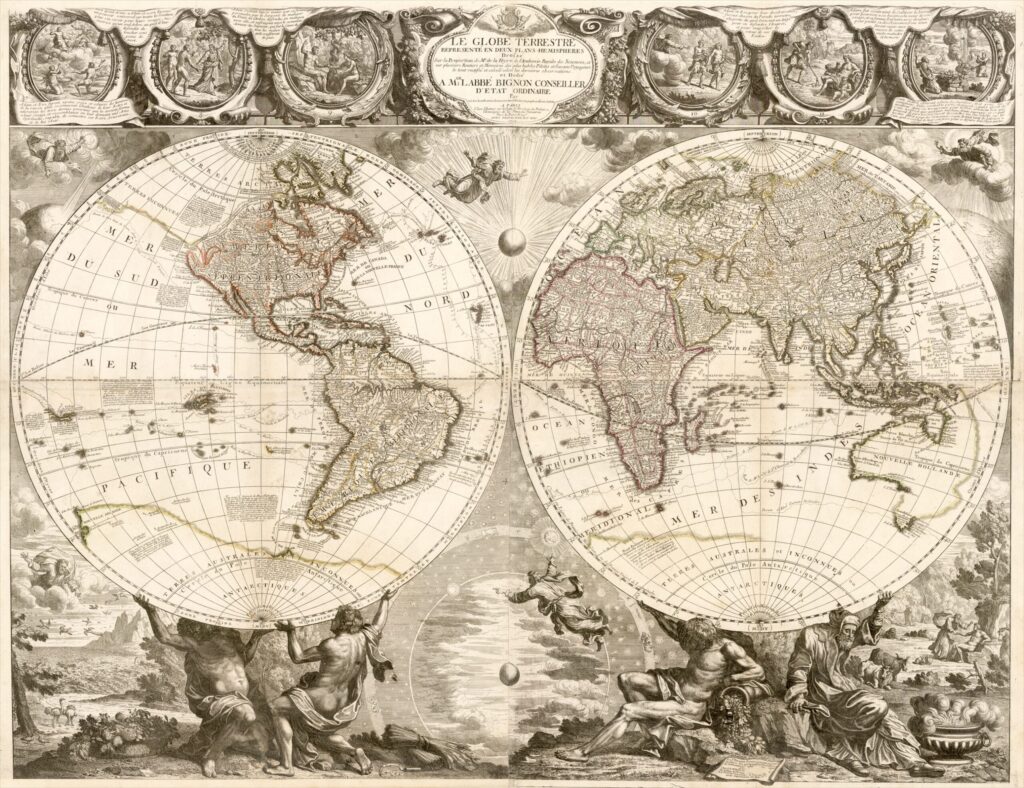

ということで前後の年代の地図を見てみた。

たとえば Jean-Baptiste Nolin による1708年の地図を見ると、0度線はカナリア諸島の西を通っているようである。当時のヨーロッパ人にとってはそのあたりが「世界の西の端」だったのだろう。

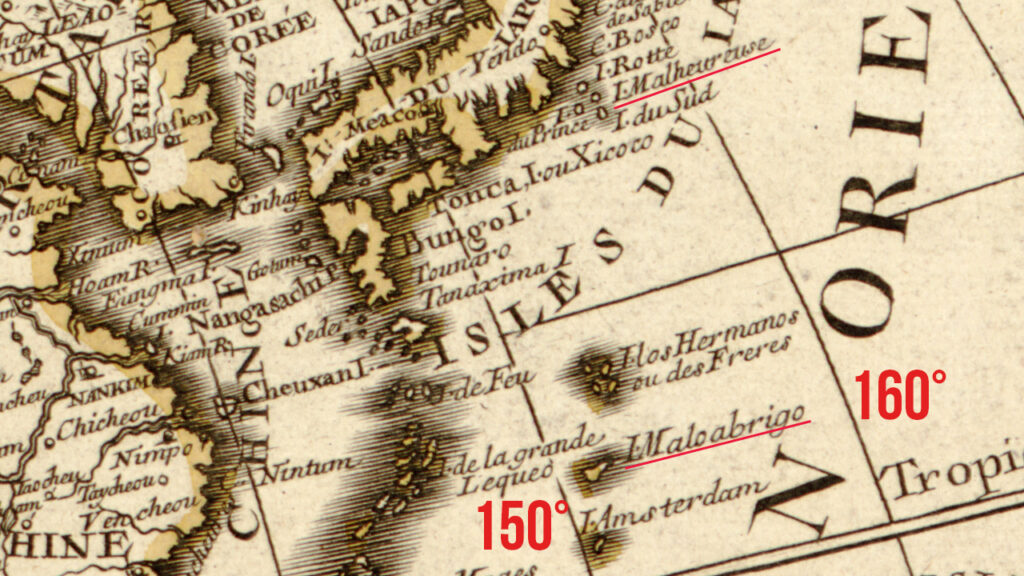

日本付近を拡大してみるとだいたい『バタヴィア城日誌』の記載と同じである。

これはフランスの地図なので、不運島(八丈島)は I. Malheureuse (フランス語で unfortune, unhappy の意)と記載されている。その南にある I. du Sud は青島だろうか。

さて、カナリア諸島はだいたい西経13度から18度に分布しているから、そのちょい西ということで19度ずらしてやろう。するとこうなる。

| 島 | 緯度 | 経度 |

|---|---|---|

| マラブリガ Malabriga | 24°30′XX″ N | 132°26′XX″ E? |

| 沖大東島 | 24°27′57″ N | 131°11′23″ E |

| 不運島 Ongeluckige | 33°20′XX″ N | 139°45′XX″ E? |

| 八丈島 | 33°06′34″ N | 139°47′29″ E |

なるほどね。

……と一件落着かと思ったのだが、いろいろ古い地図を見てみると、本初子午線は国、時代によってばらばらである。ポルトガルの西にあるアゾレス諸島のものもあれば、アフリカの西のバルラヴェント諸島を西端としているものもある。そして日本の位置にもかなり揺れがあり、本初子午線のずれを補正してもさらに東にあるように描かれていることが多い。こう見ると、これら経度のずれは、本初子午線の違いだけではなく、経度測定の未熟さという要因もまた大きかったのであろうと推測される。

小学生のころ光栄の大航海時代(初代、FC版)が大好きでいろいろ妙な地名を覚えたが、ゲームの中では四分儀、六分儀、経緯儀などのアイテムで現代使われているのと同じ緯度経度を瞬時に求めることができた。あのゲームの舞台は15世紀だったから、本当は四分儀すら発明されていないはずである。あの伝説の大航海時代IIIでも「経度緯度の測定は毎度誤差が出ます」「測定者の出身国によって経度の基準が違います」なんてやらかさなかったのは、さすがに自重したのかもしれない。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます