いちどだけ別府を訪れたことがある。

理由はカンタンで、温泉につかりたいために学会に演題を出して出張扱いにしたのである。細胞診学会の秋総会はそういう観光したい人向けのチョイスが多い気がする。また学会が終わったあと、長年リウマチを患っている母を由布院に連れて行くためでもあった。

特急ソニックを降りると既に暗くなっていたので、温泉の方は早々に諦めて居酒屋で一杯やることにした。こういう初めての場所で一人で、ふらっと知らない飲み屋に入るのも旅の醍醐味である。駅前はチェーン店しかなかったので、すこし歩いて大衆店と思しき店に入った。後段でアニサキスの話をするので(関連づけられると困るので)店名は出さないが、「かんぱちのりゅうきゅう」や「関さば」の刺身が美味な非常によい店であった。

「りゅうきゅう」というのは初めての味だったが、魚の切身を醤油、酒、みりんに漬けこんでごまをかけて食べるものらしい。酒のアテにとてもよい。

「関さば」の刺身をつつきながら、このへんではサバを生食できるんだなぁ、と思った。実はその理由にはアニサキスが深く関わっているのである。今回はそのへんの事情を書いておこう。

アニサキスが有名になったのは内視鏡登場以降だが、その存在は古くから知られていたらしく、たとえば『本朝食鑑』のカツオの項にそれらしき寄生虫のことが書かれている。

(引用者注:カツオの)肉の中に短い糸のような小さく白い虫の生くことがある。これは湿熱のなすわざであろうか。魚を採り、三・四日を経るとこうなる。皆、虫のわいた魚肉は必ず有毒であるという。

人見必大 島田勇雄訳注『本朝食鑑 4』平凡社、1980年5月

カツオの寄生虫としてはアニサキスの他に Tentacularia sp. や Philometroides sp. がいるが、前者は楕円形で形態が異なり、後者は頻度が低い。またいずれも飲んでも症状を引きおこすことはない。これはやはりアニサキスのことであろうと思う。

アニサキスと言えば、激烈な腹痛と嘔気・嘔吐を引きおこす寄生虫として知られているが、全てのアニサキスがそういった症状を引きおこすわけではない。たとえば、ざざむしの人はスルメイカにいたアニサキスを数匹飲んで自体実験したが、ついに何も起こらなかったそうである。これは別に不思議なことではない。

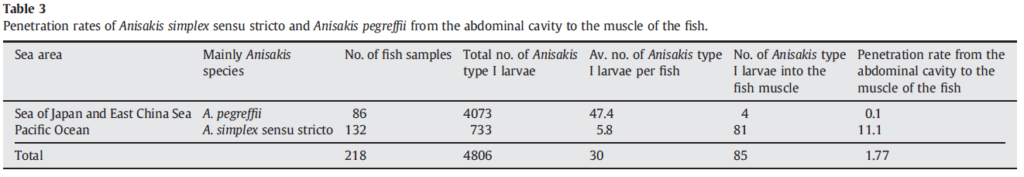

わが国において生食される魚に見られるアニサキスは大部分が Anisakis simplex sensu stricto (s.s.) か Anisakis pegreffii であるが、消化管の外に侵入する頻度は両者で大きく異なり、A. simplex s.s. のそれに対して A. pegreffii は100分の1以下である。そのため、日本においていわゆるアニサキス症を引きおこすのは、ほぼ A. simplex s.s. である。

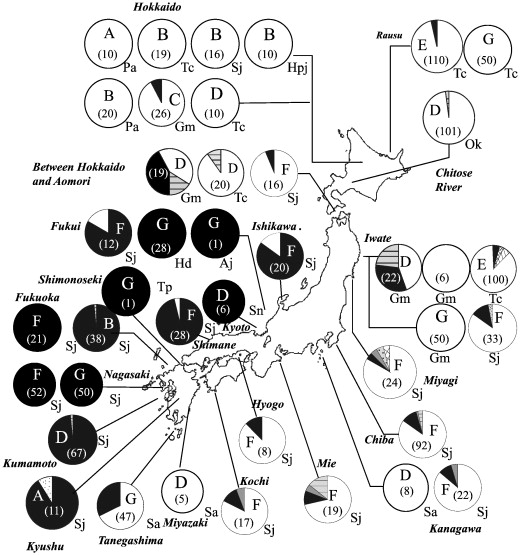

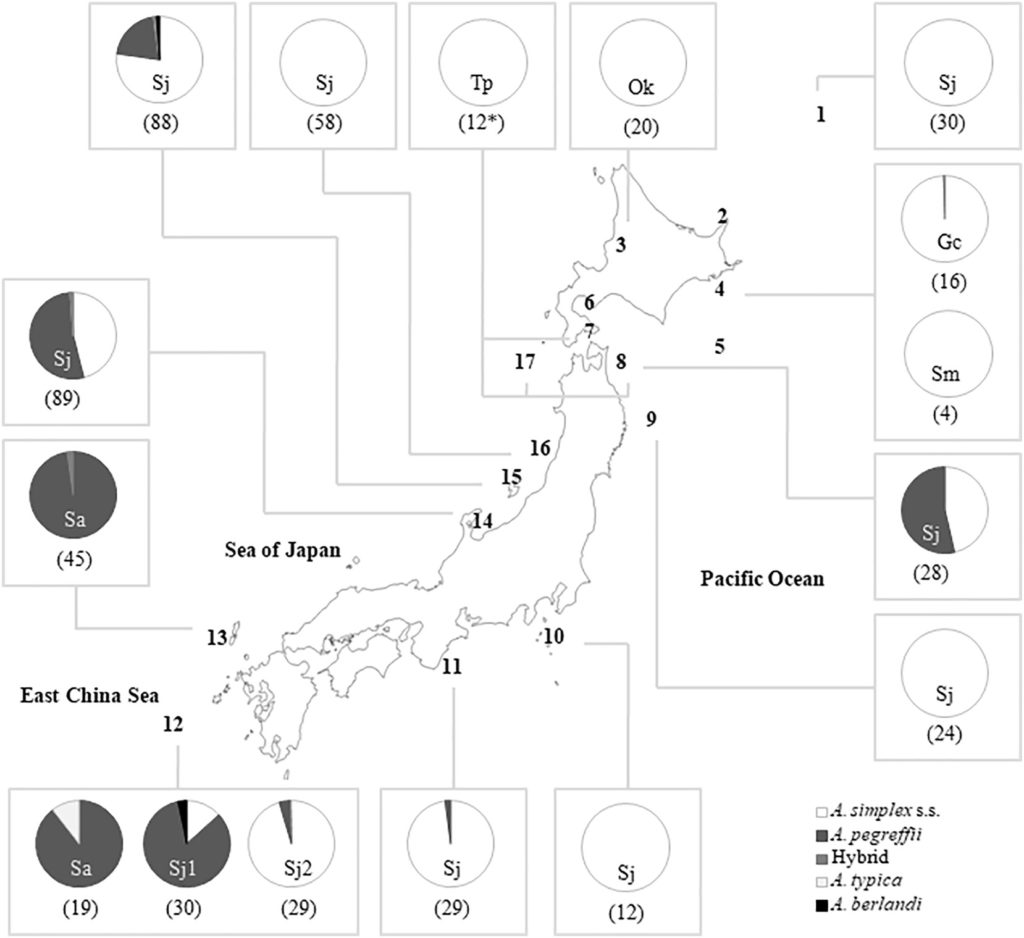

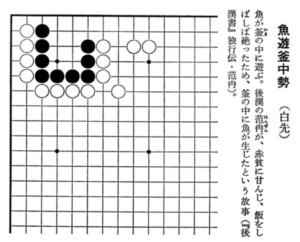

両者は分布も異なり、対馬暖流系(日本海から東シナ海)の魚に見られるアニサキスはほとんどが A. pegreffii (下図黒)で、北海道から本州太平洋側は多くが A. simplex s.s. (下図白)である。だから別府をはじめとする九州地方ではサバを生食する文化があるが、以東では北海道のルイベのように冷凍してアニサキスを殺さなければならない。

カンパチについても、2005年中国の養殖物で多数のアニサキスが見つかったことがあり、全て冷凍処置が行われたことがあった。しかし、このアニサキスは危険性の低い A. pegreffii であったので、実はそこまでする必要はなかったのである。

ただ、だからと言って「このへんの海の魚には A. pegreffii しかいないから大丈夫」というわけでもない。近年の調査では両者の分布に変化が見られており、五島列島で獲られたマサバで A. simplex s.s. 優位の個体も見つかっているのである。

対馬暖流系(A. pegreffii 主体)と太平洋系(A. simplex s.s. 主体)の魚が津軽海峡経由で混交したのかもしれないし、黒潮の流れが変化し全体に西に偏ったのかもしれない。いずれにせよ、A. simplex s.s. と A. pegreffii の分布はそれほど厳密なものではないのである。

地球規模の気候変動でもしかすると将来的にサバの生食もできなくなるかもしれないから、今のうちに九州に行ってサバを食べておくのもよいかもしれない。ああ、そういえば地獄プリンを食べ忘れたから、また今度、もう一度行くことにするか。

References

1. Suzuki J, et al. Risk factors for human Anisakis infection and association between the geographic origins of Scomber japonicus and anisakid nematodes. Int J Food Microbiol. 2010;137:88-93.

2. Quiazon K. M., et al. Distribution of Anisakis species larvae from fishes of the Japanese waters. Parasitol Int. 2011;60:223-226.

3. Gomes TL, et al. Anisakis spp. in fishery products from Japanese waters: Updated insights on host prevalence and human infection risk factors. Parasitol Int. 2020;78:102137.

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます