ベトナムの古典『金雲翹』の成立過程について調べていたとき、大阪朝日新聞に「佛印初の日本留学生フアム・ダイ・タイ君」という記事をふと見つけた。

かう語るのは佛印最初の日本留学生として十月末來朝した安南青年ファム・ダイ・タイ君(二二)である、タイ君はハノイきっての名望家の出であり、目下パリに留学中の實兄ファム・フイ・トン氏はテー・ルー氏と共に現代トンキンにおいて最も人気のある新進詩人である、ハノイの高等學校タン・ロン・リシヨム出身の同君もまた昨秋皇軍の和平進駐當時安南の新聞チン・モイ紙より特派されてわが長大佐に会見、逸早く進駐の模様を報道した青年記者である、

以下は大東亜共栄圏バンザイのどうでもいい内容だが、この留学生はその後どうなったのだろう、と興味がそそられた。

簡単に当時の情勢を振り返っておこう。

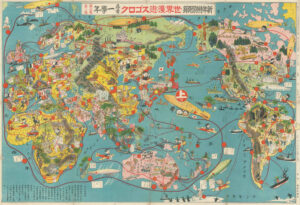

現在のベトナム、ラオス、カンボジアにあたる領域がフランスの支配下に入ったのは19世紀後半のことである。これがフランス領インドシナ連邦で、本邦においては仏印という略称がよく用いられた。

1940年から翌年にかけて、記事中にもあるように日本は仏印に進駐したが、これには二つ目的があった。ひとつは日中戦争を優位に進めるための援蔣ルート遮断、もうひとつは南進政策のための前進基地獲得である。1940年6月のフランス降伏に伴い、ドイツ傀儡のヴィシー政権が成立したことに乗じ、日本はこれに圧力を加え、8月30日に進駐を認める松岡‐アンリ協定が締結された。9月23日に南支那派遣軍25000が進駐を開始し、記事によると28日にハノイに達したようである。この北部仏印進駐はアメリカを刺激し屑鉄の対日禁輸につながり、翌月にはイギリスが援蔣ルートを再開し、日本の目論見は外れたのであった。

翌1941年になっても日米関係は好転しなかった。南進政策を本格化させることを決めた日本は南部仏印への進駐をフランスに求め、フランスはそれを呑み7月29日に日仏議定書が締結された。しかし、これにより日米関係は決定的に悪化し、アメリカは在米日本資産の凍結、対日石油輸出の全面禁止に踏み切り、イギリス、オランダもこれに倣ったのだった。あとのことは誰もが知るとおりである。

さて、当時の電信記録を見ると彼がいつ来日したかわかる。

氏名が「ファム、フイ、タイ」に読めるが、これは「ダイ」の誤りと思われる。兄ファム・フイ・トン氏と混同したのだろうか? また日本への留学目的は眼科學であったことがわかる。

留学中の仕送り「每月百圓」は、現在の貨幣価値になおすとだいたい15万円といったところ。「海防」はハイフォン、「河内」はハノイ。「小川總領事」は小川昇。1943年12月、大東亜省参事官叙位後退官。「林總領事」は林安。林権助の子。「東郷外務大臣」は東条内閣における外務大臣の東郷茂徳。

大阪朝日新聞の社会部「岡田氏」については不詳。当時大阪朝日新聞に勤務していた岡田誠三氏かと思うが、断定できない。岡田誠三氏は『ニューギニヤ血戦記』で1944年上半期の直木賞を受賞した。「矢田部會長」は矢田部保吉。矢田部は1935年に「國際學友會」を設立し、東南アジアからの留学生を受容れたことで知られる。

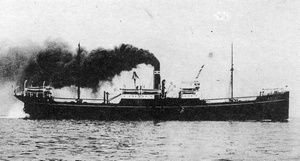

乗船した「がんぢす丸」は4000トン級の貨客船で、大阪商船所属。南洋航路・日本フィリピン線に就航していた。ファム・ダイ・タイ氏が乗船した翌1942年5月28日、サンジャック(現在のブンタウ)東方240哩 (9.07N, 110.56E) において、米軍の潜水艦SALMON (SS-182) の雷撃により沈没した。

* がんぢす丸に関する上記内容は、当時の新聞記事および以下のサイトに基づき記載した。

その後のことは、河路由佳氏による陳徳清風氏への聞き書き資料から窺い知ることができる。陳徳清風氏もまた仏印から日本に来た留学生の一人である。

ファム・ダイ・タイさんも亡くなりました。この人は日本人と結婚して、日本にいました。僕は終戦後しばらくこの人のうちにいました。その時奥さんと赤ちゃんがいました。45年に、もう赤ちゃんがいましたよ。お兄さんが有名です。お兄さんも殺されました。

京都では、ファム・ダイ・タイさんの家に住みました。ファムさんは(大阪大学に通っていて)、大阪と京都の聞に住んでいました。1か月くらいファムさんの家にいて10月ごろに東京に戻りました。

上記文献ではファム・ダイ・タイ氏の日本名は「範大泰」と書かれている。なお後述するように「范五老」の子孫ならば「范大泰」ではないかと思うのだが、このへんの事情はよくわからぬ。なお「範」の簡体字は「范」(の同字)である。

まとめよう。

ファム・ダイ・タイ氏は1919年生まれ。ハノイの高等学校タン・ロン・リショム卒業後、チン・モイ新聞で記者として働いていた。1940年9月の北部仏印進駐の際、特派されて長勇大佐(当時)と会見した。眼科學を学ぶために日本留学を決め、1941年10月21日ハイフォンを発ち、29日神戸に到着。大阪朝日新聞の取材に応じ、31日の同新聞に記事が掲載された。その後京都に在住し、1942年4月大阪帝國大學醫學部に入学。まもなく日本人と結婚し、1945年には一子がいた。終戦後しばらくたってからも日本に住んでいたという。

……残念ながらこれ以降のことは分からないようである。2005年よりも前に亡くなったということ以外は。

なお、ところどころ出てくる兄の「ファム・フイ・トン」氏であるが、これはおそらく “Pham Huy Tong” であろうか? 英語・ベトナム語の Wikipedia に記事があった。

ファム・フイ・トン(1916–1988)は、ベトナムの詩人・教育者・社会科学者。

1916年11月22日、ハノイの愛国的な実業家の家に生まれる。彼は将軍ファム・グー・ラオ(Phạm Ngũ Lão)の第24代の子孫である。父のファム・チャン・フンは、ハノイ旧市街ハンバック通りにあった金商「チャン・フン」店の経営者で、革命前の有力な資産家として知られ、新聞『農工商報』の主宰者、ドンキン義塾(東遊運動を支持する団体)の区長、また1945年9月にホー・チ・ミンが呼びかけた「黄金週間」募金運動の委員長でもあった。ファム・フイ・トンは幼少より聡明で、16歳のときには新詩運動(Thơ mới)の先駆者として知られ、「笛の音オー川に響く(Tiếng địch sông Ô)」で名を成した。21歳でインドシナ大学法学士号を取得。

1937年、フランスへ留学し、歴史・地理・法学・経済・政治学を専攻。26歳で法学博士号と歴史地理学修士号を取得し、31歳でフランスの高等教育評議会委員および教授となる。

1946年、パリのフォンテーヌブロー会議で、ホー・チ・ミン率いるベトナム民主共和国代表団の補佐を務める。

1949年、フランス共産党に入党。

1953年、ベトナム労働党に加入。

1952年には在外ベトナム人組織の運営に携わるが、同年フランスから追放されサイゴンへ。

1955年初頭、フランス当局によりハイフォンで軟禁される。出獄後、ハノイ師範大学学長(1956–1966)、ベトナム考古学研究所所長(1967–1988)、社会科学・人文学委員会副委員長、第2期および第3期国会議員などを歴任。

1987年、ドイツ民主共和国科学アカデミーの外国人会員に選出される。

1988年6月21日、ハノイの自宅で不審な死を遂げた。

文中に「范五老」の子孫とある。

范五老(ファム・グー・ラオ)は唐豪縣の人。陳朝大越の將軍であり、陳興道(チャン・フン・ダオ)の門客。元との戦いで頭角を現し、殿帥上將軍に任じられた。ベトナムの名將として聞いたことがある。才気は人よりはるかに優れ、その戦績は他より抜きんでていた。また読書を好み、しばしば詩を詠んだという。「述懷」という詩のみ後世に傳わる。

橫槊江山恰幾秋,三軍貔虎氣吞牛。

『元詩紀事』

男兒未了功名債,羞聽人間說武侯。

槊を橫へて 江山 恰も幾の秋ぞ。

三軍の貔虎 氣は牛を吞む。

男兒 未だ功名の債を了へず,

羞じて人間の武侯を說くを聽く。

「横槊」は槊を横たえて持つことで、常に有事に備えることをいう。「三軍」は全軍、「貔虎」は貔貅と同じく勇ましい兵士を指す。「氣吞牛」呑牛の気とは、牛を丸のみするほどの気性、壮大な気宇を持つことのたとえ。「武侯」は諸葛孔明。

まだ十分な功績をたてていない、というのはもちろん謙遜して言っているのである。自らを蜀を支えた孔明になぞらえ、実際それに劣らぬ功績を挙げた范將軍の子孫が日本に来ていたことを私は今回初めて知ったが、当時の日本がそれに應えられる存在でなかったことが残念でならない。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます