毛利の殿様が紀州公に招待され、饗応を受けたときのこと。ある魚を供されたが、殿様それが何か分からない。食してみると大層美味であったので名を尋ねると、松魚とのことであった。屋敷に戻り、時々松魚を料理して出すよう料理方に命じたところ、それを伝え聞いた家老から故障が出た。家老が諫めて言うに、

「松魚など召し上がるのは御家法に反します」

殿様は当然反論した。

「ふぐのように毒があるならば、その方の言うところもわかる。しかし松魚に毒は無く美味である。また紀州大納言も食せられ、将軍家もまたお召し上がりになる。ならば余がこれを食して何の差支えがあるか」

平伏したままはらはらと涙を流し、家老が申し上げるには

「德川一族のような成り上がり者ならば、鰯でもサンマでも松魚でも何でも喰らいましょうが、御当家は鎌倉以来の名家でございます。御家法をお破りなされては、ご先祖に申訳が立ち申さぬ」

殿様しばらく黙って聞いていたが「卿の言うこともっともである」と料理方への命令を取り消したという。

以上『想古録』より。大名家なんかに生れると難儀だナ、と同情したくなる。しかし、実際のところ江戸時代におけるカツオの地位はどの程度だったのだろうか。

元禄十年(1697年)刊の『本朝食鑑』を見ると、「貴賤上下とも、甚だこれを賞美し、鯉・鱸に劣らない」と書かれている。

延享三年(1746年)に成立した『黒白精味集』では、鯉や鱸が上中下の上であるのに対し、鰹は中である。主に差身で用いられ、擂身に関しては下とされている。確かに鰹の擂身というのは想像しづらい。会話に出てきた河豚、鰯は下である。サンマは埒外の様子。

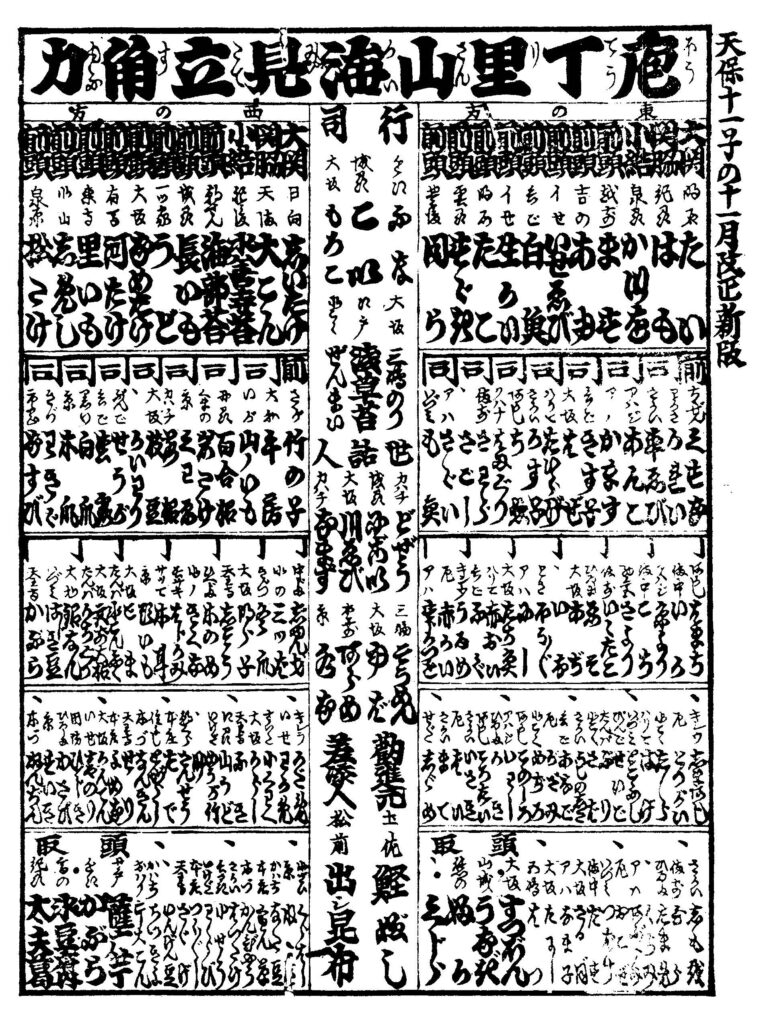

天保十一年(1840年)の「庖丁里山海見立角力」では、鰹は小結まで出世している。上には大関のタイと関脇のハモがいるだけである。

さしあたって、貴人は誰も食べないような下魚でなかった、とは言ってもいいだろう。

では家老の言うように、鎌倉の頃、鰹は下魚だったのだろうか。この点についていつも引かれるのは『徒然草』の第百十九段である。

鎌倉の海に鰹といふ魚は、かの境にはさうなきものにて、この比もてなすものなり。それも、鎌倉の年寄りの申し侍りしは、「この魚おのれら若かりし世までは、はかばかしき人の前へ出づる事侍らざりき。頭は下部も食はず、切り捨て侍りしものなり」と申しき。かやうの物も、世の末になれば、上ざままでも入りたつわざにこそ侍れ。

『徒然草』第百十九段

素直に読めば――兼好法師は気に入らないようだが――鎌倉末期には、関東で鰹が貴人の食卓に上るようになっていたらしい。

彼以外に鰹のことを腐している同時代の人物はいないだろうか、と思いすこし調べてみたが、どうにも見あたらなかった。江戸時代において言及されているのも兼好法師ばかりである。

兼好がいましめを用ひず多くのあたひを出してみえに喰ふはふぐわんの古跡

『無弾砂子』

兼好は魚類にいらぬ口を出し

初松魚値を兼好に聞かせたし

毒魚とは何が証據だ弱法師

初松魚ナニ兼好が知るものか

兼好は袷を質に置かぬ人

鉢巻をして兼好を伊勢屋褒め

『日本史伝川柳狂句』 第16冊より抜粋

最後のものについて補足しておこう。鮮度の低い鰹を食べると、顔が赤くなったり、頭痛が起こることがあり、当時これを「鰹に酔う」と言った。「鉢巻」は頭痛を抑えるためのものである。また、伊勢出身の商人には勤倹の人が多かったところから、「伊勢屋」は「吝嗇家」の同義語として用いられる。金をけちって安物の鰹を食べてしまい、見事アタって頭痛に苦しみながら「兼好法師の言った通りだなぁ」とぼやく、の意。

さて。どうも吉田兼好は孤軍のようだ。前段(第百十八段)も併せて読むと、彼がどういうつもりで言っているのかわかる。

鯉の羹食ひたる日は、鬢そそけずとなん。膠にも作るものなれば、ねばりたるものにこそ。

鯉ばかりこそ、御前にても切らるる物なれば、やんごとなき魚なり。鳥には雉、さうなき物なり。雉・松茸などは、御湯殿の上にかかりたるも苦しからず。その外は心うき事なり。中宮の御方の御湯殿の上の黒御棚に雁の見えつるを、北山入道殿の御覧じて帰らせ給ひて、やがて御文にて、「かやうの物、さながらその姿にて御棚に候ひし事、見ならはず、様あしき事なり。はかばかしき人のさぶらはぬ故にこそ」など、申されたりけり。

……うるさいジジイである。こう見ると、兼好はあくまで京の古い習わしを至上とし、それ以外は何であろうと、他人の口を借りてまで腐すのである。

では、京都において鰹はどのような地位を占めていたのだろうか。『貞丈雑記』巻六に「かつをと云魚は、古はなまにては食せず、ほしたる計用ひし也」とあり、また『本朝食鑑』には「京師には冬月稀に紀伊・伊勢および海西諸州から伝送されてくることがある。遠路のため魚が餧るので、夏秋には到来しない。然も江東の多さとは比べものにならない」とある。京都では鰹節(の前身)として用いるのみであり、生で食べることはまずなかったのだろう。江戸時代でそうならば、鎌倉時代においては何をか言わんやである。

兼好が鎌倉を訪れた時、身分の高い人までが鰹をナマで食べていることを知って驚いたのは、しかたのないことである。兼好のよくないのは、すぐに末法とか「今様は無下にいやしくこそなりゆくめれ」とか言い出すことである。北山入道殿も鎌倉の古老も、兼好の考えを代弁させられているが、正直あまり信ぜられない。

江戸時代、鰹は鎌倉で多く獲られた。元禄五年の芭蕉の句にもこんなものがある。

鎌倉を生て出けむ初鰹

これは、「鎌倉時代には幾たびも合戦があり、多くの人が戦死したり処刑されたりした。この初鰹は、鎌倉で獲られたのに、傷つくことなくこの江戸にやってきた。実に新鮮で生き生きとしていることだ」と解釈するのが通例らしい。

思えば、毛利氏は大江広元を祖とし、相模国毛利荘を領した。広元の子、季光は宝治合戦に敗れて四人の子とともに自刃し、毛利荘は奪われたが、越後にいて辛うじて生き残った四男・経光の子孫から戦国大名の毛利氏が出たのである。

そう考えると、毛利氏も鰹も、ともに鎌倉らへんの出であるし、鎌倉時代からずいぶんと出世したという縁もあるのだから、あまりカタいこと言わず親戚づきあいでもすればよかろうに、と思ったのだった。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます