この歳になるとめったにゲームはやらないが、Europa Universalis や Hearts of Iron のような歴史に材を採ったものならばたまに触ることがある。

さて、Hoi2 player なら誰でも知っている有名な写真に「スンスンおじさん」というものがある。

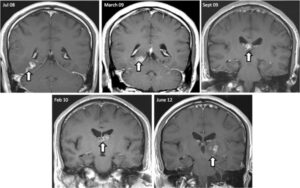

フランス降服関連のイベントで表示されることもあり、「ドイツ軍のパリ入城を悲しむフランス市民」として認識されることが多く、私もてっきりそう思いこんでいた。困り眉の泣き顔が印象的で、母国を蹂躙された国民の悲哀を示す印象的な一枚のように見える。

―― ここで本稿の結論だけ三行 (?) にまとめておこう。

- この写真は「フランス敗北後、かつての連隊旗がアルジェリアに送られるのを悲しむマルセイユ市民」である。

- 撮影日時は1940年9月15日、場所はマルセイユ、撮影者はマルセル・ドゥ・レンツィス (Marcel de Renzis)。

- 写っているのはジェローム・バルゾッティ(Jérôme Barzotti) という男性。当時50歳。左はその妻。

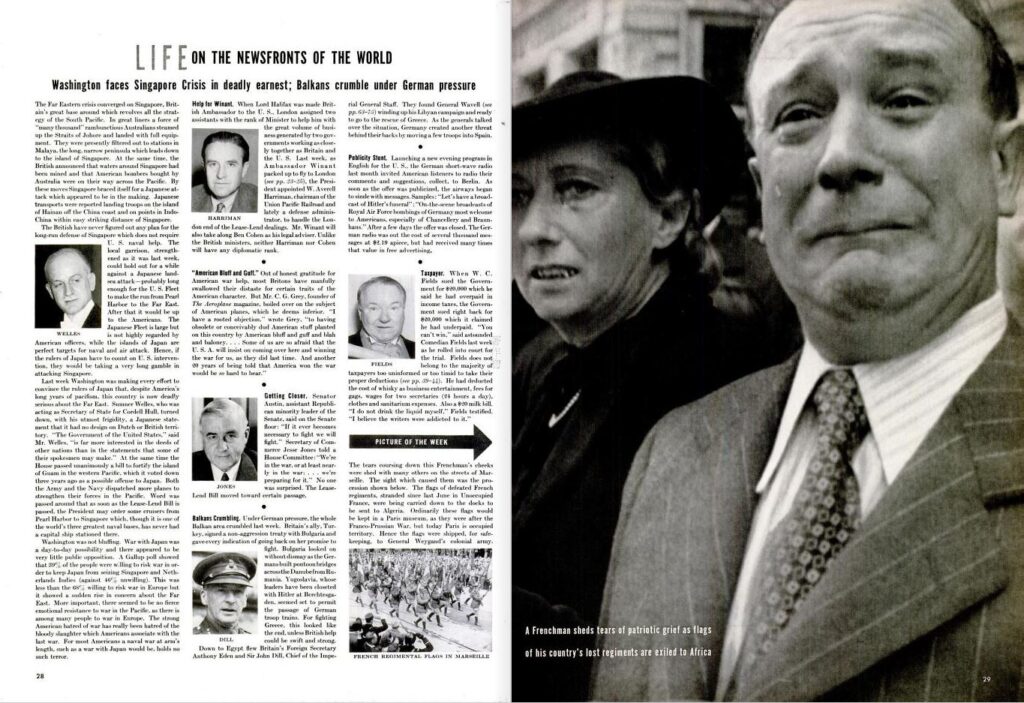

私が上記の結論に至った経緯はこうである。先に仏領インドシナからの留学生について書いたとき、ヴィシー政権の対外政策についての調査過程で何気なくLIFE誌(1941年3月3日)を眺めていて、またこのスンスンおじさんと会ったのである。

PICTURE OF THE WEEK

The tears coursing down this Frenchman’s cheeks were shed with many others on the streets of Marseille. The sight which caused them was the procession shown below. The flags of defeated French regiments, stranded since last June in Unoccupied France, were being carried down to the docks to be sent to Algeria. Ordinarily these flags would be kept in a Paris Museum, as they were after the Franco-Prussian War, but today Paris is occupied territory. Hence the flags were shipped, for safe-keeping, to General Weygand’s colonial army.

なんと、これは「ドイツ軍のパリ入城を悲しむフランス市民」ではなく、フランス敗北後、「かつての連隊旗がアルジェリアに送られるのを悲しむマルセイユ市民」だったのだ。母国の頽勢を悲しむフランス市民、という点では共通しているが、やはり detail が異なる。

この誤解が広まった原因は何か ―― さすがにHoi2ではなく、もっと昔にその源があるに違いない。と言うわけで調査してみると、おそらく Frank Capra による “Divide and Conquer” というプロパガンダ映画の第三部 “Why We Fight” が元兇とわかった。

スンスンおじさんが出てくるのは55:13からであるが、すこし巻き戻して見てみよう。

54:07 ごろからパリの情景と人々を写しつつこのようなナレーションが続く。

そしてここでリヨンに場面が変わるが、それについては何も語られない。

むろんパリに港はないし、アフリカに向かうと言っているのだから、地中海側の都市なのだと冷静になれば分かるのであるが、漫然と見ているとパリの市民が泣いているように思ってもしかたないと思われる。

ここまで書いてから、さらに情報はないかと調査していると、以下のサイト(フランス語)が引っかかった。

マルセイユ在住のジャーナリストらしく、引用されている写真を ――フランス語はさっぱりなので―― 機械翻訳で読んだ限り、信頼出来るソースと判断したので、以下に概要を示す。

- ナチスによって解散させられたフランス軍の軍旗はアルジェリアに送られることとなり、1940年9月1日、旗はマルセイユ・サン・シャルル駅に到着した。

- 1940年9月15日、連隊旗との別れのための式典が行われ、35枚の旗はサン・フェレオール(St-Férréol)通り、カネビエール(Canebière)通りを行進した。そして「ラ・マルセイエーズ」の国歌に合わせてアルジェに向けて出発した。

- 撮影したのは、マルセイユ在住で地元紙「Le Petit Marseillais」の記者、アメリカのキーストーン社の特派員でもあったマルセル・ドゥ・レンツィス (Marcel de Renzis) である。

- 写っているのは、ジェローム・バルゾッティ(Jérôme Barzotti) であり、当時50歳であった。1976年11月27日に亡くなった。コルシカ系。

- 左の帽子を被った女性は妻のシャーロット。二人の間に子供はいなかった。

- 彼自身はこの写真を嫌がっていた。「気づかないうちに写真を撮られていたけど、あの日、人ごみの中で泣いていたのは私だけじゃないよ」と話しており、取材も全て断っていたという。

というわけで一件落着であったとさ。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます