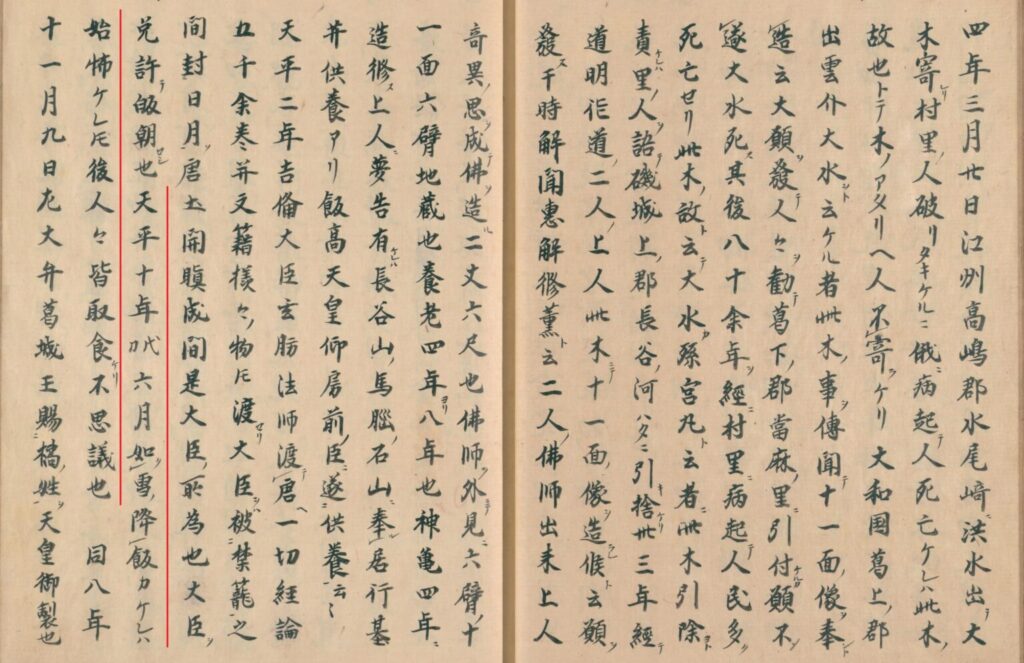

『神明鏡』という本を読んでいたら「ごはんが雪みたいに降ってきたよ!はじめ怖かったけど皆で食べたんだ。不思議だね」なんて話が書かれていた。

「天平十年戊寅六月、雪の如く飯降かければ、始怖けれども後人々皆取食けり。不思議也」とある(句読点、濁点を補った)。

「飯が降ってくる」と聞くと、子供のころ見た「まんが日本昔ばなし」の「飯降山」がどうしても思い出される。だいたいこんな話である。

實に陰惨な話なのだが、いがらしみきお氏の絵柄もあってか、2番目の尼さんがカウンターアタックをしかける場面でどうしても笑ってしまう。それは措いても私が好きな回のひとつである。

飯降山の名称については、即位まで越前にいた継体天皇の母「振媛」から転じたとする説や、泰澄が山に籠もったとき食物を里の人に求めなかったので「あの山には飯が降ってくるのだろう」と噂されたことから、とする説がある。

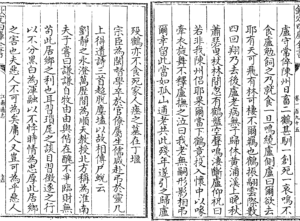

アニメの原話は越前大野藩士で国学者の岡田輔幹が著した『深山木』にあり、『越前若狭地誌叢書』続巻に収められている。それによれば、

降積し雪はきえねど春されば いふりがだけに霞たなびく

という歌に続いて三人の尼の話が語られる。流れはアニメと同じであるが村人は出てこない。そして、尼が突き落とされた谷を「比丘尼おとし」、生き残った尼がよろよろ山を下りてたどり着いた所(「よろぼらおりたるところ」)を「よぼろのむら」と呼ぶようになった、と締めくくられている。「よろぼう」は蹌踉とも書き、「よろよろ歩く」あるいは「倒れかかる」の意である。

福井県大野郡教育会編『福井県大野郡誌』下編(1911年)では、その「よぼろのむら」の謂われについて記載した箇所にまた飯降山が出てくる(p717)。当時は享徳(1452-1455年)以前のことでもあり、人家はまばらに五六軒あるにすぎなかった。尼はしばらくその家にやっかいになり、去るときにその恩に感謝して村を「養老」と名づけたという。村人がどう書くのか尋ねたところ、尼は持っていた丁杖で文字を地面に書いて去った。しかし村人はそれを読めず、村の字を「丁」としてしまった云々。

「丁村」を「ようろむら」と読むのは、律令制の正丁を「丁」と呼んだのが訛ったのだ、という方がそれっぽいが、まあまあこういう話もあるのであろう。

いずれにせよ、二人を殺した仏罰が降るわけでもなく、尼さんはそのままどこぞへ去ったというのがこの時代の話っぽくて私は好きである。今だとおそらく「三人はおにぎりを巡って喧嘩しましたが、やがて改心し仲良く山を下りました」なんて藥にもならぬ腑抜けた話にされてしまうのだろうなぁ。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます