イブン・バットゥータの『大旅行記』をゆっくり読んでいる。

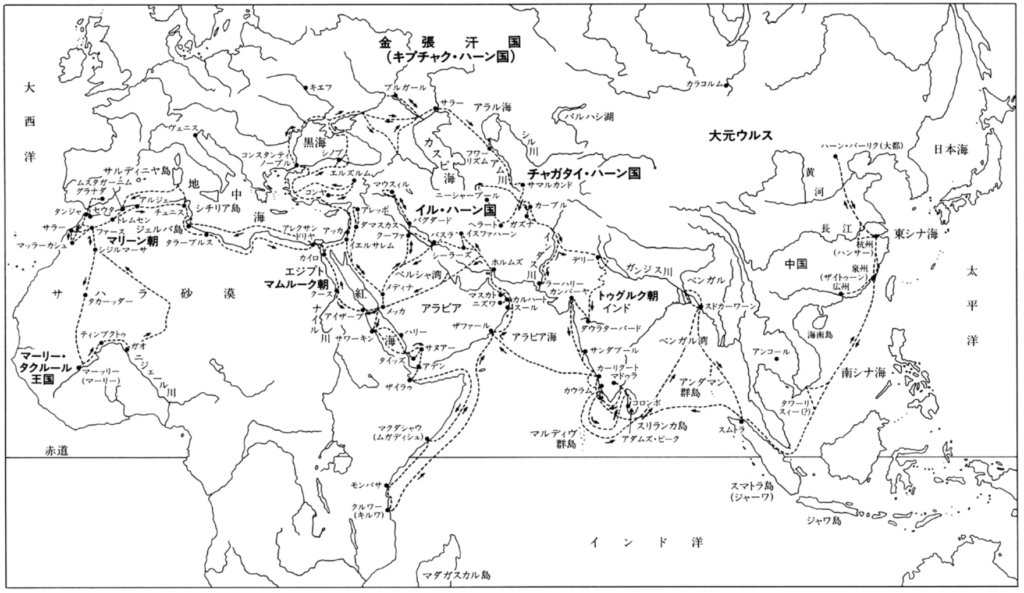

バットゥータは1325年、21歳の時にタンジール(ジブラルタル海峡に面したモロッコ北部の都市)を出発し、聖地メッカに巡礼の旅に出た。『大旅行記』は、約三十年後故郷に戻ったバットゥータが、マリーン朝の王の命を受けてイブン・ジュザイイに口述したものである。

平凡社東洋文庫に収められた全訳書は地図や図版が多く掲載されており、注釈も充実しているため、それらを眺めて楽しむだけで遅遅として進まず、話者の歩みよりも時間がかかったりする。私は西アフリカのテガーザ(タガーザー)塩鉱やトンブクトゥを訪れた記録を読むのを今から楽しみにしているのだが、この調子だといつになるのやら。

今はやっと東アフリカへの旅が終わり、キルワからインド洋を北上してザファーリ・アルフムード(ザファール、南アラビアのオマーン・ズファール地方)に達したところである。ザファーリは乳香を産し、ペルシア、インド、東アフリカ間海上交易の中継港として栄えていたらしい。

興味深い点を挙げるとキリがないのだが、たまたま目にとまった箇所を引いてみよう。

われわれが食事の[後の]手を洗ったとき、早速、この二人のシャイフの内の一方のアブー・アルアッバースは、われわれが手を洗ったその水を受取ると、それを飲んだ。しかも、召使いに命じて彼の飲んだ残りの水を彼の家族と子供たちのもとに持って行かせ、彼らもそれを飲んだのである。これと同じように、彼らにとって特別の徳を期待出来ると認められた来訪者たちについて、彼らは同じような[その人たちの洗った水を飲む]ことを行うのである。

イブン・バットゥータ イブン・ジュザイイ編 家島彦一訳注『大旅行記 3』1998年

バットゥータは平然と描写しているが、われわれからすると、手を洗った水を目の前で飲まれたら目が点になるだろう。

本邦にも、貴人の入浴後の水を貰って飲むといった風習は古くから存在していた。江戸時代においても、旅の偉い坊主なんかが宿に泊まると、病人がいる家の者が残り湯を貰いに来たりしたという。西欧でも、聖者が手を洗った水を盲人に振りかけると目が見えるようになった、といった傳説があったりする。

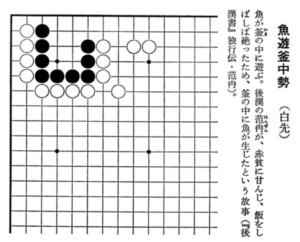

さて、こういった「神聖なものに触れた何かを体に取りこもうとする」風習の一変形だろうか、『捜神記』に、一目惚れした相手の手洗水の残りを飲み、子を孕む話がある。

漢末零陽郡太守史滿,有女,悅門下書佐;乃密使侍婢取書佐盥手殘水飲之,遂有妊。已而生子,至能行,太守令抱儿出,使求其父。儿匍匐直入書佐怀中。書佐推之仆地,化為水。窮問之,具省前事,遂以女妻書佐。

『捜神記』巻十一

漢末、零陽郡*の太守、史滿に娘が一人いたが、あるとき父の部下である書佐(書記)を見初めた。娘は召使いに言い含めて、書佐が手を洗った残り水をひそかに持ってこさせ、それを飲んだ。すると妊娠し、やがて男の子が生まれた。

* 存在しない。零陽縣は武陵郡に属す。あるいは零陵郡の誤りか。

その子が歩けるようになると、太守は子を抱いて部下の前に出て、子に「お前の父親は誰だ」と探させた。すると、子はまっすぐ這って行き、書佐の懐中に抱かれようとした。身に覚えがない書佐が驚いて子を押しのけると、子は倒れて水となって消えてしまった。太守が娘を問い詰めたところ、娘は、書佐が手を洗った残り水を飲んだことを明かしたため、太守は娘を書佐に娶せたのであった。

また、菅江真澄の断簡にこんな話が残されている。

西行が近江国坂田郡醒井村を訪れたとき、ある家で茶を飲んだ。その家の娘は西行を一目見て恋に落ち、茶碗に残った泡を舐めた。すると子を孕み、やがて子を産んだ。

西行が再びこの家に寄ったとき、娘は子を連れてあらわれた。西行は掌に子をのせて語りかけたのち、ふっと息を吹きかけると、子は泡となって消えてしまったという。

子供が水や泡になってしまった、という話を聞くと、現代のわれわれはすぐに「水子」という言葉を思い浮かべるかもしれないが、これには少し注意を要する。堕胎や流産によって死んだ胎児に戒名をつけて供養するといった風習や、また「水子の霊がたたる」云々といった意識は、1970年代に、占師連中や一部の坊主が食い扶持を稼ぐために言い始めたことで、せいぜい五十年ほどの歴史しかない。日本の伝統的な風習ではないし、まして佛教にそんな教義はない。

かつて民間には、胎児や七歳以下の子供はまだ人ではなく、半ば神仏の世界にいる存在である、という考え方があった。堕胎や間引きは、そういった境界の存在を、あちら側に少しだけ押しやるという程度の意識である。背景には食糧生産の不足や高い流産・乳幼児死亡率があり、この信仰が生まれたのは心理的防衛という側面もあったのだろう。

そういった子らは、またこちら側に戻ってくる存在である。境の神である地蔵さまのまわりで、次また生まれ変わってくる順番を待っている。だから、完全にあちら側に押しやってしまわぬよう、本格的な葬儀を行ったり戒名をつけたりといったことは行われなかった。墓を作らず家の庭に埋めたりしたのも、あまり遠くに行ってしまわぬよう、という思いからであり、仏の手に委ねることのないよう、わざと生臭い魚を入れるといったことも行われた。

もちろん、当時にあっても、堕胎や間引きといった行為に何の心理負担も生じなかったわけではない。

たとえば、西鶴の『好色一代女』では、六十五の女が、一生の間に体験してきたさまざまな情事を思い出しながら窓から外を眺めているとき、かつて堕胎した子供の幻影が現われる、という場面がある。子供らは蓮の葉笠をかぶり、腰から下は血にまみれ、「おはりょおはりょ」「むごいかかさま」と恨み言をつぶやいている。

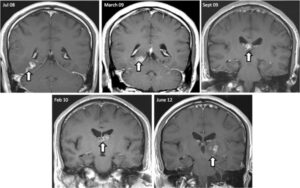

現代においては、産科医療の進歩によって新生児の死亡率は大きく低下した。そして、画像技術の発達により母親は早期から子の存在を強く意識するようになった。また、社会制度の整備により子は生まれた瞬間から記録され、その生死は大きなイベントとなった。であるから、いわゆる「水子供養」が生まれたのは、ある程度やむを得ないことである。ただ、「水子の霊が母親を求めて云々」といったオカルトを強調することは、中絶や流産によって傷ついた女性にさらなる罪悪感を強いるもので、これを商売にする者を私はほとんど憎んでいる。

……なんの話をしていたのだったか。

書佐や西行の残した水から生まれた子が、水や泡となって消えていったのは、おそらく、生まれたもとに還る、その存在の儚さをあらわしたものなのだろう、と言いたいのだった。

それにしても、最初は『大旅行記』について書いていたのに、手洗水の残りを飲む話から脱線したあげく、水子についてぐだぐだ書くはめになってしまった。思えば、バットゥータも最初はハッジのためにメッカに出発したが、途中でいろいろな出来事に遭ったあげく、世界を大回りするハメになったことであるし、これくらいの寄道はまあいいさ。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます