「宮本武蔵とかけましてにゅうめんと解きます」

というなぞかけを父に出されたことがある。さっぱり分からず降参すると、「その心は、宮本武蔵もにゅうめんも『しんめん』でございます」というアホらしい答えであった。もとより、宮本武蔵は新免武蔵といい、にゅうめんは「new麺」すなわち「新麺」だからである。しかし今になっても覚えているということは、もしかすると高校生の私は父の頓智にいたく感心したのかもしれない。

にゅうめんは私の好物のひとつで、刻んだネギやミョウガ、かまぼこなんかを乗せ、ちょいと七味をかけてやると最も佳い。醤油でも味噌でもどちらでもかまわないが、どちらかと言えば味噌仕立てが好きである。いや単品で食べるなら醤油だろうか。ただ私はどうも煮すぎるらしく、自作するとたいてい麺がクタクタになってしまうのが残念でならない。

「にゅうめん」はちょっと珍しい語感がするな、と私は以前から思っている。

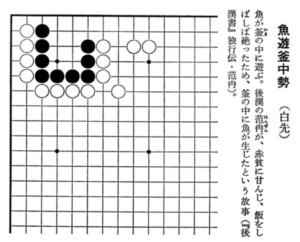

その語原はもちろん「new麺」などではなくて、『倭訓栞』に「醤もて煮たるを煮麺と稱す。ニウメンとよぶは音を引きたる也」とあるように、「煮麺」の音がのびて「にうめん(入麺)」となったようである。漢字のあてかたは「入麺」が多いけれども、元禄四年の芭蕉の句では

乳麪の下たきたつる夜寒哉

のように「乳麪(麺)」の字があてられている。子規は『病牀六尺』のなかで「乳麺」という語は漢語か何か分からん、と言っているが、「乳麪」は中国の文献には見られず芭蕉の当字であろう。ちなみに『夢粱錄』卷十六の麵食店のところに「乳麩」というものが出てくるけれども、これはセイタン(グルテンミート)のことだと思われる。

19世紀の和英・英和辞典『和英英和語林集成』なんかを見てみると、「にゅうめん」は「茹でたマカロニ (“Boiled macaroni”) 」と説明されていてちょっと奇妙な感じがする。んじゃ「ひやむぎ」はなんだ、と見てみると “Cold boiled macaroni” とあって少し笑ってしまった。一方でマカロニは “Udon, somen” と書かれている。今の私たちはマカロニと言うと管状の麺を思い浮かべるが、当時は麺一般を指してマカロニと呼んだのだろう。ニョッキもパスタ、すいとんを麺と呼ぶのと同じ傳なのだろうね。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます