医学部は六年制だが六年間みっちり授業が詰まっているわけではなく、四回生くらいで講義の方はだいたい済むカリキュラムになっている。残りは病院実習である。内科・外科・救急などなど、それぞれの診療科を数週間単位で巡るのである。

病院実習は大学の附属病院で行うこともあれば、関連病院に赴くこともある。

私が初めて訪れた実習病院は運河のほとりにある古びた済生会病院だった。昼過ぎになると、近くの製糖工場から流れこんだ甘い風が建物を満たし、春の陽気とあいまってどこか夢心地がした。

実習科は消化器外科だったので、身体診察の真似事をしたり、手術を見学したり、そのあと病理検査室の流しでレジデントの先生と一緒に芋掘り(脂肪織に埋もれたリンパ節を取り出すこと)をしたり、休みの日には近くの公園で医者看護婦みなで花見をしたりした。私の灰色の学生生活のなかで、今思い出しても胸に刺さらない数少ない日日である。

ある日「弁当があるぞ!」と指導医のO***先生に声をかけられカンファレンスルームに赴くと、スーツ姿の男ふたりがプロジェクターを前に弁当を配っていた。

何が何やら分からぬまま弁当を受け取り、「食べろ食べろ」と促されるままフタを開くと、3×3の格子にエビやらローストビーフやらだし巻き玉子やらが詰まった豪勢な弁当だったのには驚いた。私が普段食べていたコンビニ弁当とはえらい違いである。

やがて弁当が行き渡ると、スーツの一人がおもむろに

「平素より大変ご愛顧頂いております弊社の○○○○○ですが、このたび○○患者の○○症の治療にも適応が拡大されましたので、今日はその点について御案内差しあげたいと存じます」

とやりはじめた。

この段になってやっと、これは製薬会社のアピールの場で、弁当は話を聞いてもらう対価である、と悟ったのだった。当時既に大学病院ではこの手の説明会は自粛されていたものらしく、これが初めての「製薬会社の弁当」だった。

その時の私の心情はずいぶん居心地の悪いものだった。ひとつは「自分はまだ学生なんだけどなぁ」ということで、もうひとつは「自分は病理志望で薬は処方しないから、弁当を食わせても意味がないんだけどなぁ」というものである。タダ飯は嫌いではないので口には出さなかったが、すみっこで小さくなって、出汁のきいた美味しい玉子焼きをちまちま食べた記憶がある。

それから数年たち、病理医になるとこの手の弁当とは全く無縁になった。病理医は薬を処方しないから製薬会社にすればどうでもいい存在だからである。

別に惜しいとも思わず忘れていたのだが、先日なんとはなしに二宮尊徳の伝記*を読んでいたら、尊徳もまた自分の考えを広めるために「製薬会社の弁当」じみたことをしていたと知って驚いたのである。

* 留岡幸助 編『二宮翁逸話』警醒社(1908年)、p49-50

当時の尊徳は二十代、百姓に自らの思想を広める必要性を痛感していた。

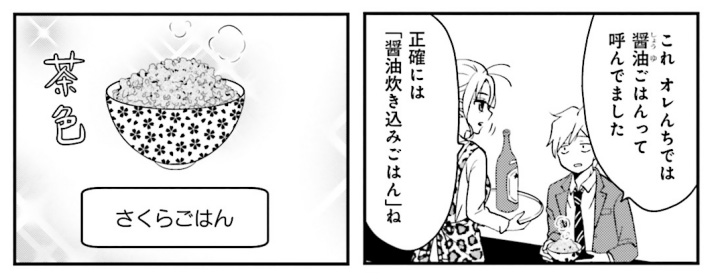

そのため自分の話を聞いてもらう機会を設けようとしたが、これがなかなか難しい。「ありがたい話をしてやるから聞きに来い」と言っても若い連中は見向きしない。そこで尊徳は「桜飯を食わせてやるぞ」と巧言をもって若者を集め、彼らが桜飯を食っているあいだ、勤勉の尊さやら節約の大切さやらについてこまごまと講釈を垂れたという。なんとまあ「飯で釣って話を聞かせる」という手法は江戸時代には既にあったらしい。

ここで出てきた「桜飯」とは醤油と酒を1:1に混ぜて炊いたごはんで、要するに具無しの醤油ごはんである。静岡県では「さくらごはん」として学校給食の定番であるらしい。私も静岡勤務時代に何度か作ってみたことがあるが、土鍋で火加減を調節しつつお焦げを多めにするとなかなか美味いものである。

さて、この「尊徳ランチョンセミナー」とでも言うべき会だが、中にはちゃっかりした奴もいて、桜飯を掻っこむと尊徳の話を聞かずにさっさと帰ってしまう者もいたとのことである。尊徳の方も「桜飯を食わせてやる」としか言わなかった手前文句も言えず、後ろ姿を見送るしかなかったそうな。その食い逃げ(?)男の名は彌八といい、彼こそ、後の――――――誰でもなかった。まあ、タダ飯喰らいなんてのはこんなもんさ。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます