世の中には「地図帳好き」な人というのがいて、おそらく私もその一人である。

帝國書院『新詳高等地図』さえあればいくらでも時間を潰せる子供であったから、今でも暇があると古い地図や Google maps を眺めるのを常としている。

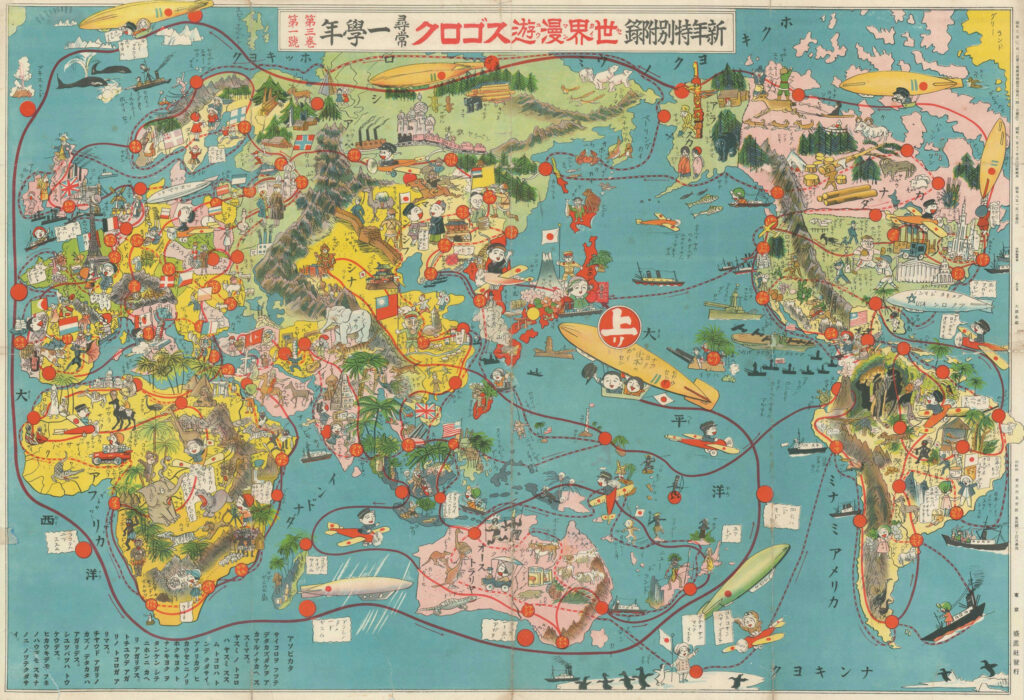

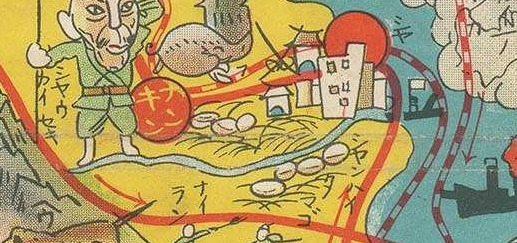

さて、先日 Wikimedia Commons を眺めていたとき、ふとこんな地図を見つけた。

出版社は盛進社、発行者は大熊角蔵とあるが、どちらも初めて聞く名である。昭和八年正月の発行。「尋常一學年」の附録らしいが本体は見ていない。小学館の「小學五年生」が創刊されたのが大正十一年だから、同じような學年別雑誌なのだろう。

ざっと眺めて「当時はこういう認識だったんだなぁ」くらいの感想だったが、いくつか気になるところがあった。現代的な価値観でアレなものは言っても詮無いので措いておくことにして、とりあえず目につく国旗関係を指摘してみよう。

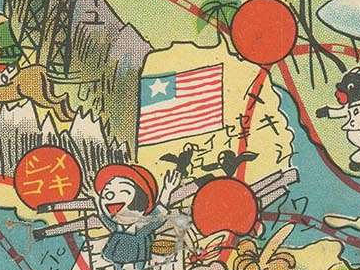

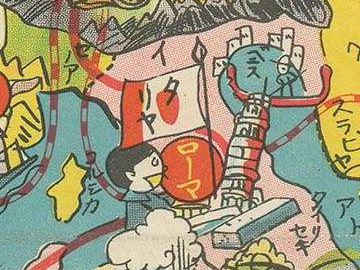

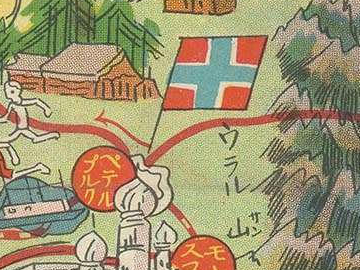

第一共和国の旗はなに?

スペインがルクセンブルクに

あとモロッコの南の「リオデイ」はスペイン領リオ・デ・オロ(Rio de Oro)のことだろうか。しかしわざわざ書くほどの重要拠点とも思われぬ。あとこっそり「グリーランド」があったりする。

私が気になったのは、長江下流の「シャンハイタマゴ」である。

南京から上海にかけて、草むらに産み落とされたままの卵が描かれている。これは一体なんだろう?

昭和七八年と言えば、ちょうど第一次上海事変があった頃である。上海派遣軍の兵隊さんが徴発に行った先で糟蛋(アヒルの卵をたれに漬けこんだもの)を見つけてその美味さに感動し……などと妄想したが、上に描かれた鳥はニワトリのようである。素直に考えると、当時の日本人にとって「上海」と言えば「卵」を思い浮かべるほど身近な存在であった、つまり「シャンハイタマゴ」が日日の食卓にのぼっていた、ということなのだろう。

というわけで当時の書籍や新聞記事にあたってみると、私は何も知らなかったのだが、明治から昭和初期にかけて、中国からそれなりの數の鶏卵を輸入していたらしい。以下は大正十四年に出版された『商賣うらおもて』という本から。

如何さまこの頃玉子の賣れることは夥しい。去年のしらべはまだ出來てゐないが、一昨年日本内地で食べた玉子の數は驚くなかれ二十一億九千三十六萬八千個とある。これでは如何に鶏が勉強して産んでも人間の消費力に追つけない。そこで支那玉子の輸入が盛んになつて來た。その輸入玉子も年々猛烈な勢ひで増してゆく。一昨年支那から日本に入つて來た玉子は六億三千八百八十五萬三千個、大正七年の輸入高に比べると實に九倍になつてゐる。

内地産の玉子は一個七八錢もするのに、支那玉子は二三錢だから各方面で重寶がられるのも道理にこそ。もつとも支那玉子は日本の玉子に比べると滋養分が少いとかいふことだが、日本の玉子だつて日數が經てば同じことだ。支那産だからと言つて、玉子が辨髪をしてゐるわけでないから、花見や遊山の茹で玉子には、四ツ十錢級のシャン玉が幅を利かす。

大阪朝日新聞經濟部 編『商賣うらおもて』日本評論社 大正十四年

中国産の卵は値段が安かったため中下層の民衆に好まれ、「シャン玉」なんていう言葉もあったとのことである。生産地は上海に限らず、天津や青島、濟南に及んでいたそうだが、ほぼ「支那玉子」「上海玉」ということで一括りにされていたらしい。

「シャン玉」という言葉自体は「南京米」と同じく「低品質な」という意識が背景にある。ただ、一般国民にとっては無くてはならないものであったようで、国内養鶏農家の保護のために政府が関税を大幅に上げようとしたとき、「シャン玉で何が悪い」卵位は安く食わせよ、という声があったようである。

さて、「シャン玉」に対して、国内産の卵は「地玉」(地たまご)と呼ばれた。こちらは値段が高く、上層階級向けである。シャン玉は黄身が濃いのが特徴で、安いカステラやオムレツ、親子丼なんかによく使われていた。当時の新聞記事に「下流は色に惚れ上流は地玉という呼名に惚れ」るけれども、栄養価はどっちも変わらん、なんて書かれている。地玉が食卓を制圧してからも、着色ではなかなかあの色は真似できなかったらしく、外食・製菓用にシャン玉はしばらく生き残っていたようだ。

ちょっと気になったので、シャン玉の輸出方法について調べてみよう。

まず梱包の方はというと、これはごく簡単なものだった様子。石油箱(石油缶がふたつほど入る大きさの木箱)のなかに籾殻を敷き、卵をならべ、また籾殻を敷き、卵をならべる、といったもの。同時に検卵も行われ、腐敗などの不合格品は一割ほどだったそうな。日本側の主な輸入港は神戸、大阪で、所要日数は四日ほど。快速船なら三日。

当初は常温輸送であり、暑夏の頃は船中で腐敗しやすくなるので、三~五月に大量に輸入し、冷蔵庫で保存して盛夏の需要に充てられていた。主な消費地もまた京阪神であった。1920年代になると冷蔵船が投入されて季節を問わず輸入されるようになり、消費地はさらに広がったのだった。そうやって卵が比較的もつようになると悪いことを考える奴も出てくるもので、横浜から輸入された卵を埼玉に送ってそこから「地卵」と称して東京に売り出す、なんてことも行われたようである。今も昔も人のすることは変わらんものですな。

国内輸送の方は古くから常温・冷蔵ともにあったが、当初は氷を用いた簡便なものだった。1920年代からドライアイスの利用が検討され、1933年に鉄道省が本邦最初のドライアイス輸送貨車を15輛製作し、5月15日に東京の隅田驛から北海道の道森驛まで試験輸送が行われている*。

* もっとも、卵の輸送に限って言えば1930年より前にドライアイスが部分的に使われていたようである。

輸送時間は55時間(5/15 21時 ~ 5/18 4時)で、到着時にも貨車内の温度は零下七度を保っていたそうである。この温度は卵にとっては低すぎるが、温度を上げる分については加減次第だろう。当時、国内における鶏卵の主な生産地は愛知周辺*であり、すでにその生産量は国内消費を賄えるまでになっていたから、ここから一気に地玉が日本全国に広がったのだろう。

* ほか千葉、鹿児島、茨城、北海道、福岡、兵庫、静岡、埼玉、長野の順

「シャン玉」はいつごろ消えていったのだろうか?

国内生産量とシャン玉の輸入量を調べてみると以下のようになる。

グラフの作成方法:中国からの輸入量は「戦間期中国における鶏卵・鶏卵加工品輸出と養鶏業」から日本向け輸出量を利用した(個数)。国内の生産量については、『日本長期統計総覧』の「生乳,鶏卵,鶏肉及び枝肉生産量(明治27年~平成15年)」の値を用いた。これは該当期間においては1000個あたり0.06を乗算してトン数を出しているので、0.06を除算して個数に復した。

シャン玉最盛期は1920年代前半で、当時卵の三つに一つはシャン玉だったということになる。

ところで、私は上の方で「中下層の民衆に好まれ」と書いた。これは当時の新聞記事や書籍のいくつかにそう書かれていたので「なるほどそうか」と引き写したのだが、三分の一なら少し大袈裟ではないか、と思わなくもない。ただ、この点については、1926年の大阪時事新報に以下のようにあるので、都会と地方ではかなり状況が異なっていたのだと思われる(引用にあたって句読点を補った)。

我國地方は需給自足であるが、都會地は國産品の供給少く高値である爲め、全消費量の九割は輸入卵で、殘額一割が有産階級の食用として内地卵があるばかりである。

大阪時事新報 1926.3.2

シャン玉の輸入が1919年を境に急激に増加した原因は何だろうか。

時期的に大戦景気と重なっていることから、国民全体の生活レベルが向上したことがまず背景にあると考えられる。そして、重工業化による都市部への人口集中から人手を奪われた農家は、増え続ける鶏卵の需要を満たすことが出來なかった。当時中国は屈指の養鶏數を誇っており、その生産法も、単に「ニワトリをそのへんに放置して時々卵を回収するだけ」という手のかからない方法であったから、非常に安価であった。このことが合わさって、シャン玉の需要が増大したものと私は推測する。また、米価・物価向上から1918年には米騒動が起きており、その対策として、政府は1920年に卵などの関税を撤廃し、安い外国産食糧の輸入を促進したことも後押ししたのだろう。

一方で、農林省は増え続けるシャン玉の輸入に神経を尖らせていた。これら支那産の食品を「防遏」せよという意志のもと、政府を動かして1924年には関税が復活(百斤あたり六円四厘、元価の二割)した。また並行して農林省の奨励で品種改良、養鶏技術の指導が行われた結果、国内の鶏卵生産量は増加の一途を辿り、1930年にはほぼ国内の需要を満たせるまでになった。そして、1931年の満洲事変によってシャン玉はトドメをさされたのだった。

後日追記:長塚節の「土」は明治四十三年(1910年)に東京朝日新聞に連載された小説だが、その中に「商人が最近上海から卵が入ってくるので値が安くなって困る」とこぼす場面があった。

商人は卵を笊へ入れながらいひ續けた。

「酷く安くなつちやつたな、寒く成つちや保存がえゝのに却て安いつちうんだから丸で反對になつちやつたんだな」勘次は青菜を桶へ並べつゝいつた。

「上海がへえつちやぐつと値が下つちやつてな、あつちぢやどれ程安いもんだかよ、品が少ねえ時に安くなるつちうんだから商人も儲からねえ」

すこし不思議に思ったのだが、これは冬至の頃のことらしい。

『東京經濟雜誌』(日本經濟評論社)で週単位の物価変動を調べてみると、地玉・シャン玉の値段が最も安くなるのは輸入が最盛期を迎える三月から五月にかけてである。そして九月から十月に高騰するというパターンを毎年繰り返している。冬至の頃はどうかというと、たしかに寒冷期ではあるがシャン玉の値段はほぼ動かない。そもそも放し飼いのニワトリが冬期にそうそう卵を産むはずがないから、輸入量もごく少なかったのであろう。また年単位の価格変動を見ても、1900-1910年に卵が大きく値崩れしたという事実はない*。

*『日本長期統計総覧』「東京市内商品小売相場」

したがって「土」の記載は別の季節のものを持ってきたのではないか、と思われる。または今と違って流通の未発達な時代の話であるから、少量のシャン玉といえど地域のミクロな価格変動に及ぼす影響は大きかったのかもしれない。

なお先の『東京經濟雜誌』も私は全期間について網羅的に見たわけではないから、もう少しつぶさに調査すれば冬至に卵の値段が下落した時期があったかもしれない。そうすれば長塚がモデルとした時期が明らかになる可能性はある。まあ小論のネタくらいにはなるから誰か調べてみるといいさ。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます